【漫画】鳥さんをお迎えするベストなタイミングとは?ヒナから育てるには膨大な知識と時間が必要/トリ扱い説明書

コロナ禍でペットの需要が高まっている昨今。特に小鳥は見た目のかわいさと、「散歩をしなくていい」「犬や猫と違ってしつけがいらない」など手軽に飼えそうなイメージもあって、人気を博している。しかし、「鳴き声が大きい」「問題行動を起こすためトレーニングが必要」といったケースもあり、「思っていたのとは違う」との理由から、手放してしまう人もいるのだとか。

そこでウォーカープラスでは、小鳥を飼いたい人や飼い始めたばかりの人に知ってほしい知識や注意点を伝える連載「トリ扱い説明書」をスタート。3羽の小鳥と暮らす鳥野ニーナさん(@sinamomomomo)の漫画と、「森下小鳥病院」の院長・寄崎まりを先生の監修&エッセイで、わかりやすくお届けする。

第5回の今回は、鳥さんをお迎えするタイミングについて。育てる際のメリットや注意点を紹介する。

鳥野ニーナさんはセキセイインコのメルちゃんを、ヒナからお迎えしたそう。人がごはんをあげる「さし餌」も体験し、漫画ではその時のことを「毎朝ドキドキしながら生存確認をしました」と振り返る。しかしヒナを育てるためには、たくさんの時間と知識が必要だという。これから鳥さんをお迎えする場合、そのあたりもぜひ考えてみては。

寄崎先生のエッセイ「人々の心を魅了するさし餌とは?」

予期せず多くの方が突然在宅ワークを強いられたタイミングで、新しくペットをお迎えされた方が増えたと耳にしました。小鳥病院でも来院された方が、「今までは仕事でヒナを育てることができなかったけど、本当はさし餌をしてみたかったんです」とおっしゃっていたのが印象的でした。では人々の心を魅了する「さし餌」とは、どのようなものなのでしょう。知ってほしいメリットやデメリットを中心に紹介します。

そもそも「ヒナ」とは、どんな鳥さん?

ヒナは生まれてどれくらいで、生後何カ月から大人の鳥さんとされているのか、わからない方も多いのではないでしょうか。まずは、ヒナ・幼鳥・若鳥・成鳥の定義についてお話しましょう。

ヒナ

卵がかえってから幼羽に覆われるまでの成長段階にある鳥を指すことが多い。

幼鳥

卵がかえってから幼羽が生えそろい、一回目の換羽を迎えるまでの時期を指す。

若鳥

一回目の換羽が終わっても、羽の色が成鳥と異なる場合の時期を指す。セキセイインコの場合は体格が成鳥と同じくらいになった後、一回目の換羽までの時期とする書籍もある。

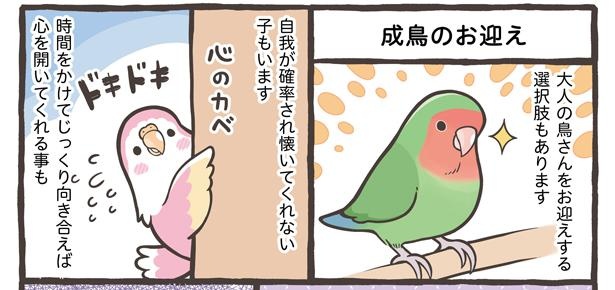

成鳥

繁殖できる年齢になった鳥。セキセイインコ、コザクラインコ、ブンチョウでは生後3~6カ月くらいで、オカメインコは約6~9カ月くらい。

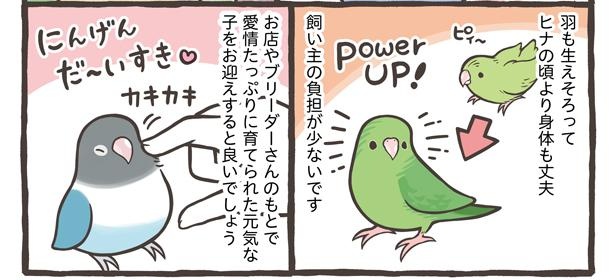

ヒナをお迎えするメリットとデメリット

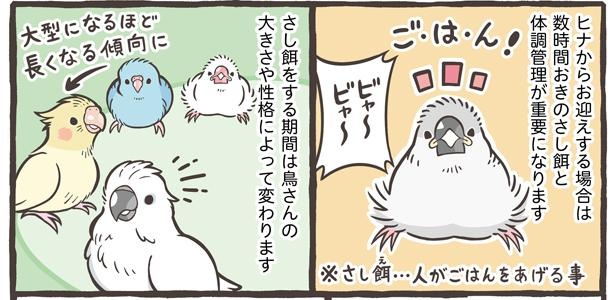

飼い主がヒナにエサを与える「さし餌」。これを行った鳥さんは人の手を怖がらず、懐きやすいと言われています。しかし、体力が少ないヒナを育てることは、決して簡単ではありません。

メリット

・ヒナがかわいい

・さし餌から育てると人を怖がらなくなることが多い

デメリット

・小さいためヒナが弱りやすい

・ヒナ特有の病気を発症することがある

・鳥同士の社会性を構築することができない

・さし餌が難しい

・さし餌次第で栄養性の病気が出てくる

ヒナを育てる際の注意点

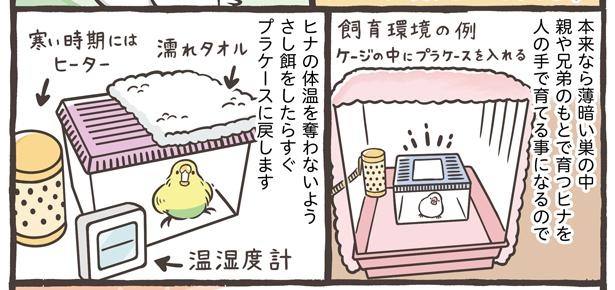

通常、ヒナはくっつきあって暖を取っています。一羽だけ引き離された場合、体が冷えないようにしっかり保温しましょう。ヒナを迎えると可愛くて、ついケージから出して遊びたくなるもの。しかし環境の変化で疲れている可能性があるので、さし餌を行う時以外はそっとしてあげてください。

なお、ヒナを入れるケースの床に木くずを敷くことがありますが、これは雑菌が繁殖しやすく吸い込んでしまうと呼吸器に刺激を与えるため、キッチンペーパーを敷くのが良いでしょう。

さし餌をする時は、さし餌前後の体重をキッチンスケールで測りましょう。何も食べていない朝一番の体重を毎日比べ、順調に成長しているか判断します。朝一番の体重が前日より減っている場合は、さし餌の量が足りていない可能性があります。また、さし餌をする前の体重が最後にさし餌をした時から減っていない場合は、エサを消化できていない可能性が。さし餌として与えるものは、鳥さんの種類や個々の状態によって異なります。お迎えしたらまずは動物病院で健康診断をしてもらい、アドバイスをもらうとよいでしょう。

さし餌を卒業した鳥さんを迎えるメリット・デメリット

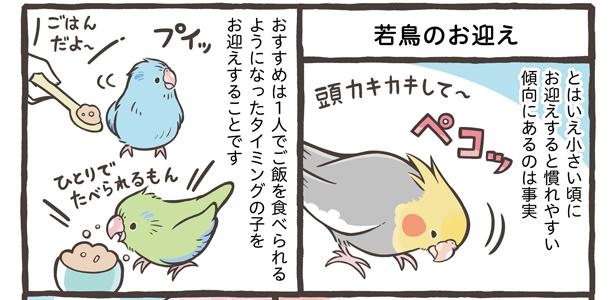

理想を言えば親兄弟と一緒で、かつ人に可愛がられて育った若鳥をお迎えするのが、一番良いと思います。

メリット

・ヒナよりも体が丈夫

・さし餌をしなくてよい

・親兄弟と育つと社会性が身につく

デメリット

・人を怖がることがある

どの時期の鳥さんを迎えるのか、メリットだけでなくデメリットも知ったうえで検討しましょう。縁があっておうちに来てくれた鳥さんが知識不足で病気にならないよう、しっかり準備してくださいね。