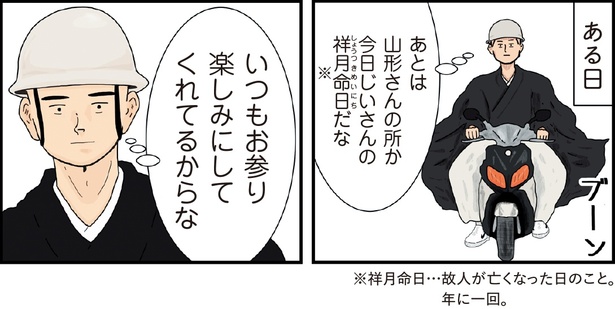

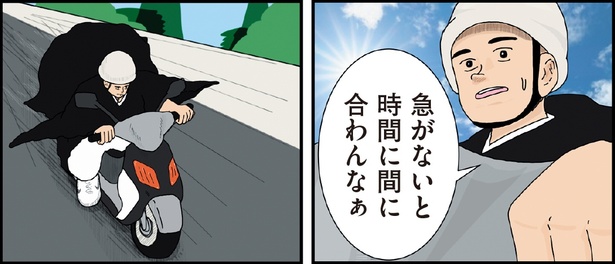

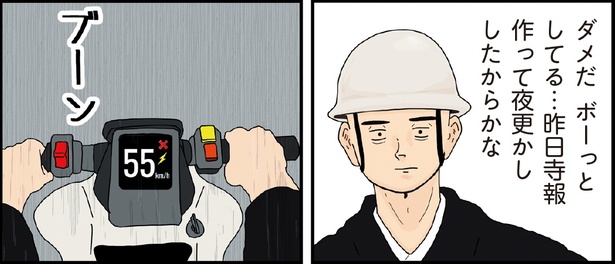

お経を読むのはお坊さんじゃなくてもいいの?僧侶の言葉から仏教の教えについて考える【作者に聞く】

「仏教」や「お経」というワードに、なんとなく堅苦しいイメージを抱いている人も多いのではないだろうか。僧侶(浄土真宗本願寺派)である近藤丸さん

(@rinri_y)

が2023年2月に発売した

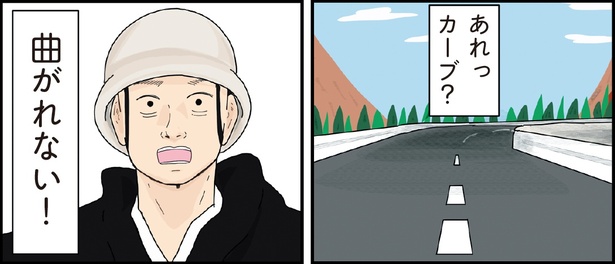

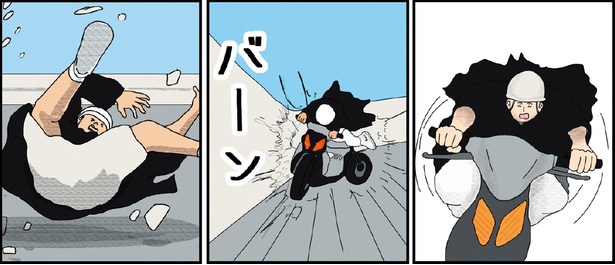

「ヤンキーと住職」

は、とある寺の住職と仏教が大好きなヤンキーの交流を通して、誰でも楽しく仏教の教えを学べる漫画だ。

今回は、

同書

から印象的なエピソードを抜粋・編集し、作者である近藤丸さんのインタビューとともにお届けする。

「お経を読む」行為に込められた意味とは

「お経を読むこと」の意味について、仏教の歴史の中でさまざまな解釈がされてきました。私は浄土真宗本願寺派という宗派の僧侶なので、浄土真宗の場合について、自分なりに学び考えたところを述べてみようと思います。とはいえ、多分に私の思いや個人的意見や解釈が入っていますので、その点を加味して読んで頂けたら幸いです。また、私の意見を絶対と思わずに、ほかの僧侶の方や学者の方の意見を聞いたり、ご自身でさまざまな仏教書に当たって調べたりしてもらえたらと思います。

お経は、ブッダが人々の悩みや苦しみに寄り添う中で語った言葉を、後の人たちが書き留めたテキストのようなものです。ですから法要や日々のお参りの中でお経を聞くことの主な意味は、私たちが今ここで教えを聞き、大切なことに目覚めていくということになります。

お経は、それを読むことでお祓いをしたり、自分に都合のよいことが起こったりする「呪文」ではありません。私たちが自己の生き方を問われたり、お経を鏡として生きることや生きる道を問い尋ねるものなのです。そういう意味では僧侶も、それ以外の人も、お経の内容を「聞く者」なのです。ですから、僧侶が読むお経にだけ功徳があり、それ以外の人が読むお経には功徳がないということではありません。どちらも仏様のお話を、ここでもう一度聞いていくということなのです。