2000種以上のカラーを調合し“作品の色”を再現する色の魔術師「艶感&透け感にもこだわる」【ガンプラ開発陣インタビュー】

40年以上の歴史を誇り、国内はもちろん、海外でも絶大な人気を誇るガンダムシリーズのプラモデル(通称:ガンプラ)。同商品にクローズアップしたイベントやテレビ番組に加え、“製作技術”世界一を決めるコンテスト「ガンプラビルダーズワールドカップ」も定期的に開催されるなど、その人気はとどまるところを知らない。

ウォーカープラスでは、そんなガンプラの“国内唯一の製造拠点”としても知られる、BANDAI SPIRITSの事業所兼工場「バンダイホビーセンター」の取材を実施。企画・設計・金型・原料・成形・デザインというポジションでガンプラ製造に携わる開発陣にインタビューを行った。その模様を全6回の連載形式で紹介する。

第4回となる本稿は生産戦略チームの竹島沙貴さん。原料担当の業務内容や、ガンプラ開発において苦労したエピソードなどを聞いた。

白だけで70種類以上! 毎年150種類の新色を作り出すバイタリティ

プラモデルは昔から、塗って、組んで、遊んで、飾る、という文化が根付いていたが、多くのファンに“手軽に楽しんでもらいたい”という想いから、バンダイホビーセンターでは塗装しなくても完成度が高く見えるプラスチックの色にこだわってきた。

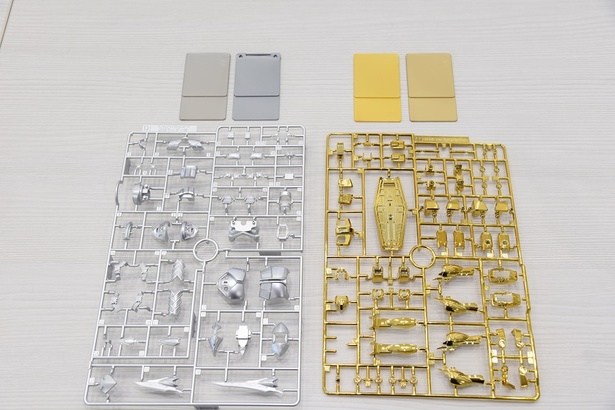

原料担当では、さまざまなプラスチックの素材を多彩なドライカラーと言われる粉で着色し、質感や色味の異なる着色原料を着色メーカーと作り出すことが主な業務になる。使用するプラスチックの素材にはさまざまな種類があり、素材が変わると、同じ配合でドライカラーを混ぜても同色にはならない。そうした差異を調整しつつ色味を再現することも、同部署の重要な仕事だという。

2023年8月現在で、色のバリエーションは2000色以上存在する…とのことだが、商品イメージに合う色が見つからず、新色を作り出すことはよくあるという。竹島さんによると、毎年約150種類の新色が作られているそうで、新たなガンプラがリリースされる限り、色数は今後も増え続けていくものと考えられる。

ほんの一例だが、ガンダムのベースカラーである白だけでも70種類以上のカラーバリエーションがあり、RX-78-2(『機動戦士ガンダム』の主人公機)とガンダム・エアリアル(『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の主人公機)では、白の色味がまったく異なっている。

また70種類というのはあくまでも“一種類のプラスチック素材”における白の種類だそうで、すべての原料での総数となると、とんでもない数になる模様。

こうして蓄積されたデータをもとに、さまざまな着色原料を作り出している竹島さんだが、中には「これまでのノウハウが通用せず、幾度となくトライ&エラーをくり返した」という商品もあったという。それは「Figure-riseLABO ホシノ・フミナ」。“人肌の温かみを表現”することにチャレンジした商品であるがゆえに、慣れ親しんできた“モビルスーツの色味の再現”とは異なる難しさがあったと述懐した。

「肌のパーツの下にもう1色、オレンジやピンクといった明るい色の下地を重ねます。そうすることで人の肌の温かみを再現しようとしましたが、これが大変でした。平面では綺麗に見える組み合わせでも、立体にすると下地の色がまったく透けなくて黒ずんで見えたりもしました。そこからはベースとなる色を薄くしたり、下地の色を濃くしたりと試行錯誤を繰り返しました。何度も調整・試作をくり返すことで、ようやく目的の色味を再現することができました」

また、生身の人間と同様に、部位ごとに“微妙に色味を変えた”こともこだわりの要素だという。人間のキャラクターの場合、全身がまったく同じ色味だと違和感がある…ということも、プラモデルとして立体にすることで、初めて気づけたポイントだった。

この商品開発は竹島さんにとって貴重な経験だったようで、完成時には充実感とともに、着色原料に対する考え方や姿勢にも大きな変化があったという。

「担当になった当初は、原料担当の業務は企画が決めた色の原料を手配することが仕事だと思っていましたが、フミナの開発に関わらせてもらって、企画担当やユーザーがどういう色や素材を求めているのかを自らも考えるようになりました。そして、たくさんの色数の中で、ユーザーが見ている映像のイメージに近い色になるよう、いかにその色を再現できるかを企画や原料メーカー様と打ち合わせをし、よりよいものを生み出せるように意識して業務を行っています」

生産性とコストを意識しつつ、新たな色の再現に向けた試行錯誤

“色の再現”に対する並々ならぬこだわりを聞かせてもらったが、竹島さんにはもうひとつ、色を調整する際にこだわっている点がある。それは“色味を確認する場所”で、「太陽光や蛍光灯、LEDの下など、同じ色でも確認する場所によって、見え方は大きく違ってくるんです。私の場合は、主にLEDライトの下で色味確認を行うようにしています」とコメント。

プラモデルの楽しみ方は人それぞれだが、基本的に人は室内でアニメを観て、そのときに受けた印象(色を含む)をプラモデルにも持つため、ユーザーが観ている映像のイメージに近い色味になるように意識している。そんな竹島さんに“肌の色の再現”の他にも、表現が難しい色はないか聞いてみた。

「すべての商品で適用しているわけではないのですが、ガンプラの中にはメッキ塗装を施したものもあり、そのメッキ塗装にもさまざまな種類があります。光沢のある艶有りメッキ、光沢のない艶消しメッキ、その間の半艶消しメッキ、金属感のあるチタニウムフィニッシュ、下地の色味によって見え方の異なるエクストラフィニッシュなどがあり、大勢のユーザーからご好評をいただいています。この見栄えを着色原料で再現したいと思っていますが、メッキ塗装はいわゆる“二次加工”に当たり、特殊な処理を施すため、メッキと同じ見栄えを着色原料のみで再現することはとても難しいと思います。現状ではまだ、イメージしている着色原料は作り出せていないので、これからも試行錯誤を重ねて、納得のいく色味を作り出したいと考えています」

このようにして色の再現にこだわり、新たな色味や質感の開発にも積極的に取り組んでいる竹島さん。その際、特に気を付けているのが“生産性とコストのバランス”だそうで、最後に、常に意識しているというこちらの点について話してもらった。

「私たちが作っているものはプラモデルであり、玩具です。皆さんに届いて初めて価値になります。最高の商品が出来ても、手間暇をかけて売価が上がってしまっては、たくさんのユーザーに届けることは出来ません。商品仕様にこだわりつつ、その上でどこまでコストを抑えられるか、という事が大切です。そのようにしてバランスを取ることを常に意識しながら、これからもユーザーの方々に驚きを与えられるような商品の開発に取り組んでいきたいと思います」

※商品の写真・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。

取材・文=ソムタム田井

(C)創通・サンライズ