【法律ホラー】いきなり襲いかかる親の借金に阿鼻叫喚。間違った「相続放棄」で苦しむ前に…【作者に聞いた】

知らないとヤバイ法律、知ったら知ったで悪用する人が出てきてしまう……それが法律です。弁護士をしながら、法律にまつわる4コマ漫画を日々、X(旧Twitter)で発信をしている【漫画】弁護士のたぬじろうさん

(@B_Tanujiro)

。意外と身近に存在する、法律にまつわる「ヤバイ」を漫画にすることで、法律を知ることの重要性を読者に投げかけています。

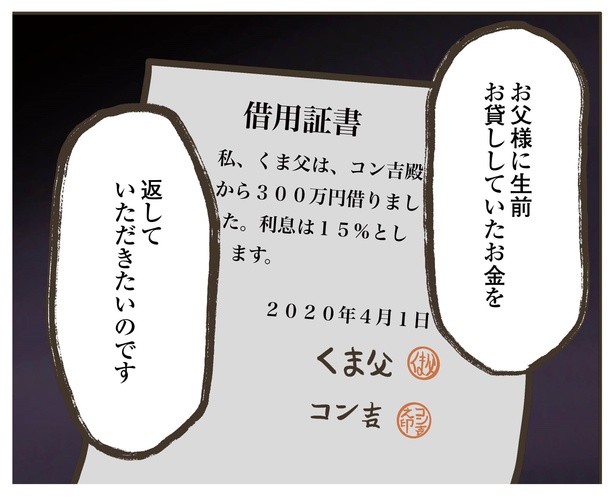

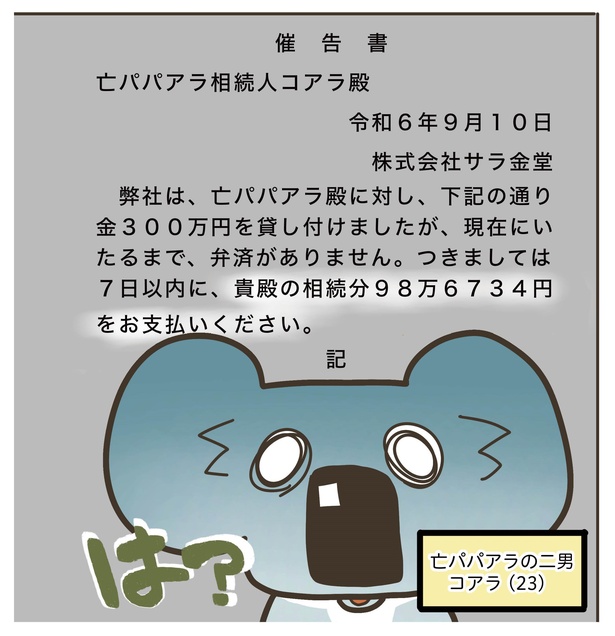

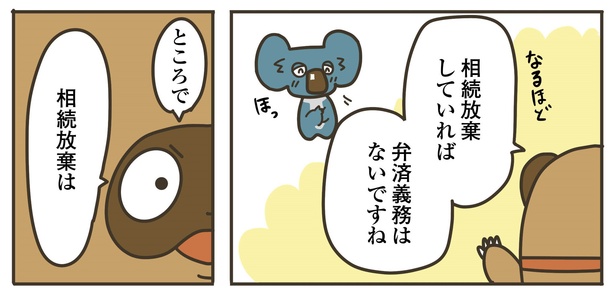

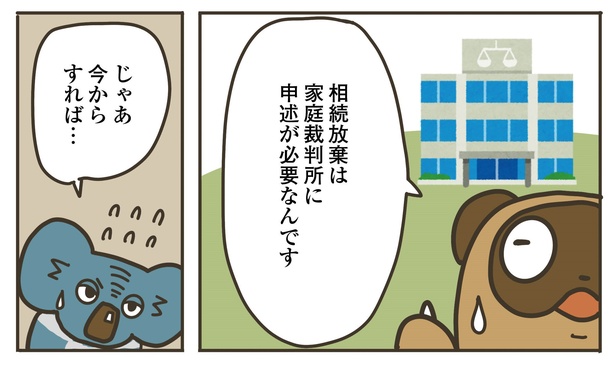

今回は、「相続放棄」にまつわる怖くてヤバイ話。相続放棄の正しい手順を知らないと、気づいたときには多額の借金を相続してしまっているかも……!?

――この話を漫画にしようと思ったきっかけを教えてください。

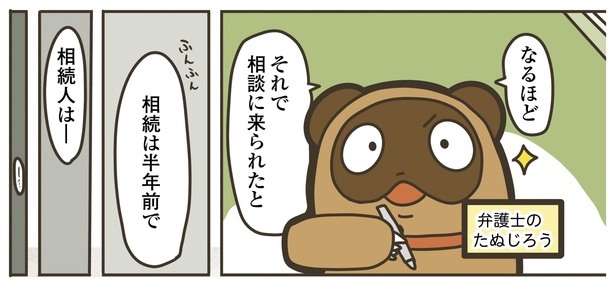

たぬじろうさん(以下、たぬじろう):このマンガのようなケースはよくあります。それこそ、相談者に毎回確認したくなる程度に(何を確認したくなるかはマンガをご覧ください)。多くの人が陥りやすい「ヤバイ」事例として、マンガの題材に選びました。

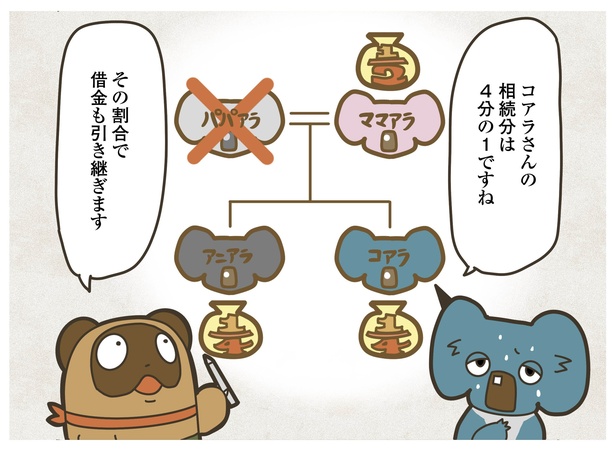

●「法定相続分」とは?

民法に定められている相続分のことです。

一例として、配偶者と子どもが相続人の場合であれば、それぞれ2分の1が法定相続分となります。また子どもが複数いる場合は、その2分の1を子どもの人数で等分します。

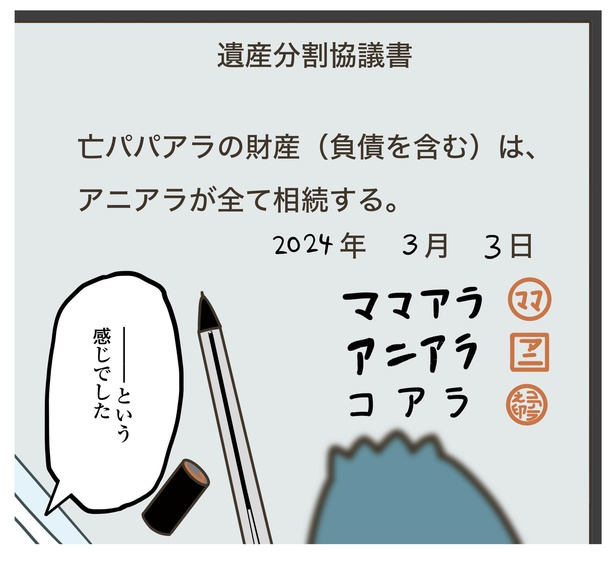

●「遺産分割協議書」とは?

相続人間で、誰が何を相続するか決める協議のことを、遺産分割協議といいます。その遺産分割協議の内容が記載されたものが、遺産分割協議書です。預金の払戻しや不動産の名義変更等、各種の相続手続には、この「遺産分割協議書」や、そこに押印された実印の「印鑑登録証明書」、相続関係を示す戸籍類一式等の書類が必要になります。

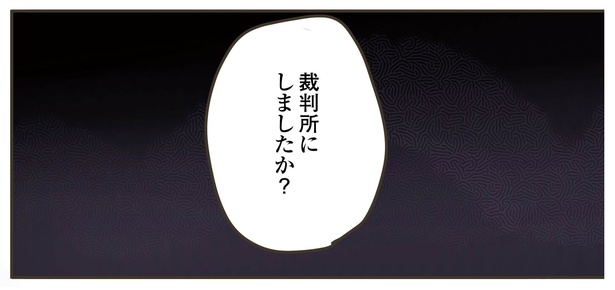

――相続放棄を裁判所に出し忘れている、というケースはかなり多そうな印象があります。相談されることは多いですか?

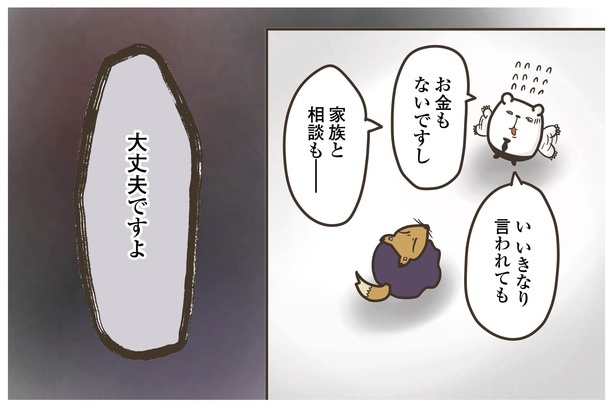

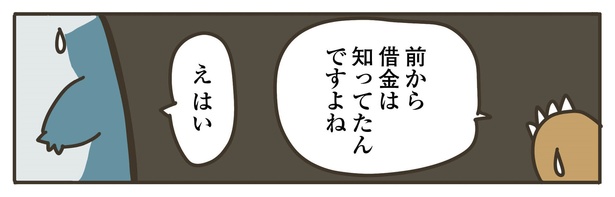

たぬじろう:多いですね。ただし、「出し忘れている」というよりは、そもそも「出さないといけないという認識がない」というケースが多いです。

「相続放棄」という語感が原因の一つだと思うのですが、「遺産を相続できる権利を放棄して、ほかの相続人に譲った」ことも「相続放棄」だと誤信されているのです。

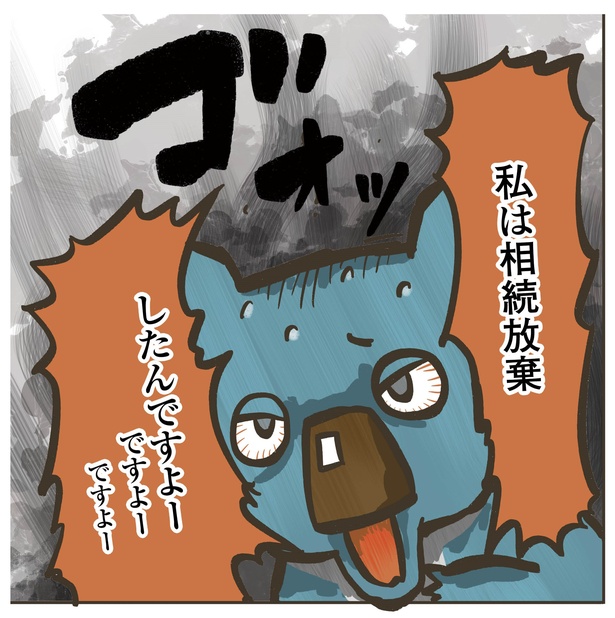

この漫画が、「相続放棄は裁判所に申述しなければいけない」という法律知識普及の一助となれば幸いです。

――最悪な状況に立たされたコアラさんの、今後の最善手はどうなりますか?

たぬじろう:残念ながら、債務を引き継がないようにする方法はないと思います。

ただし、実際によくある相談では、債権者から連絡が来て初めて借金の存在を知ったというケースが多いです。そのような場合であれば、たとえ相続開始から3カ月が経過していたとしても、借金の存在を知ったときから3カ月間が経過していなければ、裁判所は相続放棄の申述を受理してくれます。そのため、多くのケースは相続放棄で対処します。

ちなみに、相続放棄の手続きにおいては、裁判所は相続放棄が有効にできるか否かについて、入念な審理を行うわけではありません。本件のようなケースでいえば、「借金の存在を知ってから3カ月以内か」ということを、詳細に調べることはしないということです。

下級審の裁判例(福岡高決平成2・9・25判タ742号159頁)ですが、相続放棄の手続きにおいては、裁判所は「…一応の審理で足り、その結果同要件の欠缺が明白である場合にのみ同申述を却下すべきであって、それ以外は同申述を受理するのが相当である。」(※欠缺=要件が欠けていること。けんけつと読みます)と述べています。

そのため、本件のようなケースであっても、裁判所は相続放棄の申述を受理してくれる可能性が高いです。ただし、相続放棄が受理されたとしても、裁判所が相続放棄の効力を確定的に認めたことにはなりません。借金の存在を知ってから3カ月を経過していた場合であれば、たとえ相続放棄が裁判所に受理されたとしても、その相続放棄は無効であり、支払義務は相続されていると言わざるを得ない、ということになります。

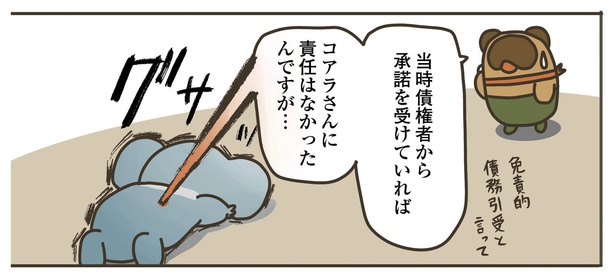

●「免責的債務引き受け」とは?

簡単にいえば、債務者をほかの人に変更することです(民法472条1項「免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる」)。

【もっと教えて!たぬじろうさん】

相続放棄をした人は、相続人ではなくなり、プラスの財産(資産)も、マイナスの財産(借金・負債)も、すべて相続しないことになります(民法939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」)。

相続放棄を行うためには、その旨を裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。具体的には、相続放棄申述書を、戸籍等の必要書類とともに家庭裁判所に提出します。そこまで難しい手続きではないので、弁護士等に依頼せず、ご自身でなされるケースも多いです。裁判所のホームページには手続方法の案内がありますし、相続放棄申述書も所定のA4用紙2枚程度に必要事項を記入するだけです。

※ただし、相続放棄にも落とし穴はあるので、念のため弁護士に相談してみる方が安全です。相続放棄してはいけなかったのに相続放棄してしまったケースを、また漫画にしたいと思っています。

しかし、裁判所に申述していないにも関わらず、「相続放棄をした」と誤信しているケースがよくあります。遺産分割協議において、自分は一切相続をせずほかの相続人に遺産を譲ったという場合、相続放棄には当たりません。

また、遺産分割協議で、すべての借金は特定の相続人が相続すると決めたとしても、債権者はそれに縛られません。債権者の預かり知らぬところで、誰が債務を負担するか自由に決められるとしたら、債権者にしたらたまりませんし(それが可能であれば、たとえば、一人の相続人に借金を集中させたうえで、その相続人は破産等によって借金を帳消しにするということができてしまいます。このようなことができるのはおかしいですよね)。

債権者としては、法定相続分に基づいた借金の弁済を、一切資産を相続しなかった相続人を含む各相続人に対して求めることが可能です。

漫画のコアラさんとしては、遺産分割協議を行った際に、債権者との間で免責的債務引受をしておけばよかったのです。金融機関等であれば、相続発生時においては、免責的債務引受を行ってくれることも多いです(アニアラの資産状況や、遺産のプラス・マイナスの割合によっては、アニアラへの免責的債務引受に応じてもらえない可能性もあります)。