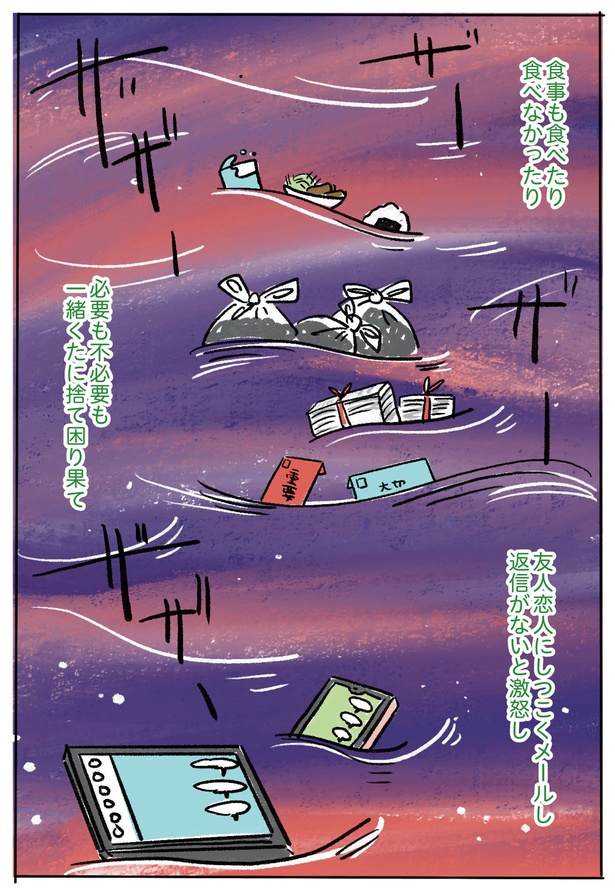

【漫画】友人恋人にしつこくメールを送り、返信がないと激怒。躁状態のハイテンションとうつ状態の落差に愕然【作者に聞いた】

「中学校2年生から高校1年生までのはっきりした記憶がない」

そう語ったのは、書評ライターや連句人として俳句や文芸情報をX(旧Twitter)で発信をしている高松霞さん

(@kasumi_tkmt)

。

家族の不幸に無意識に追い詰められていた日々と、それにより発覚した躁うつ病との日々を綴ってもらい、その心情にぴったりな俳句とともにコミカライズ。

作画は、自らのことを「霊感のようなものがある人間」と紹介する漫画家・桜田洋さん

@sakurada_you

が担当。その柔らかで心に染み入る絵のタッチと、鮮やかな色づかいが魅力だ。

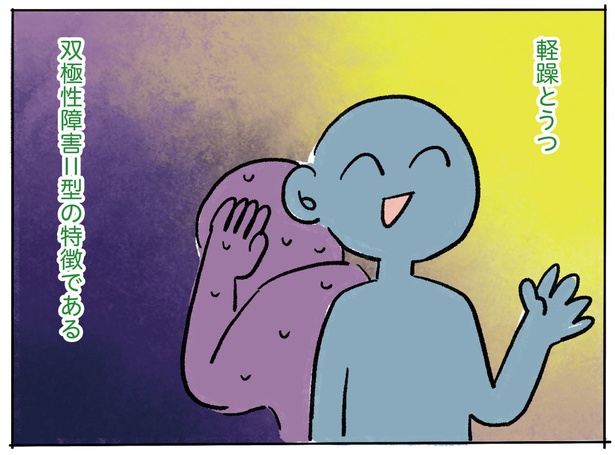

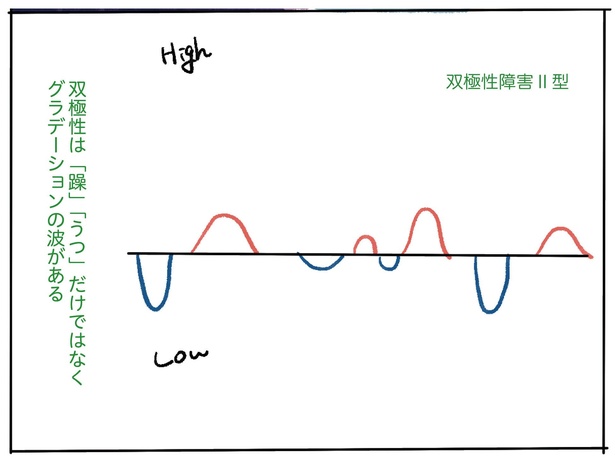

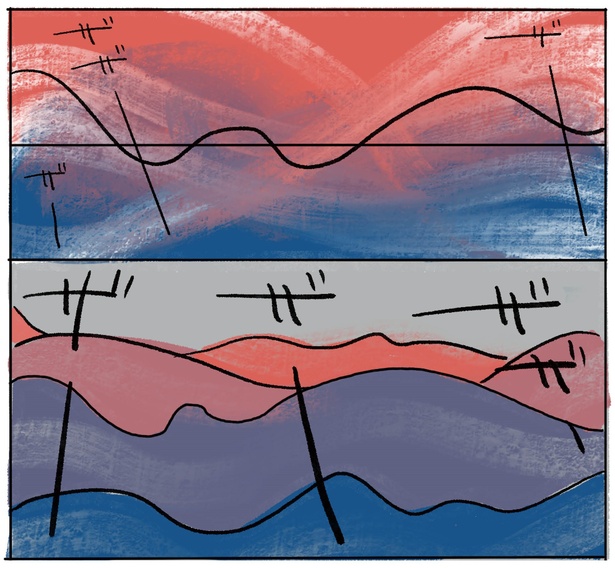

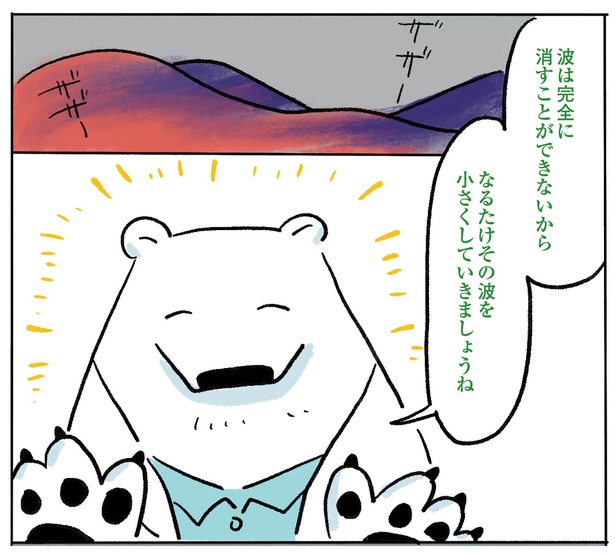

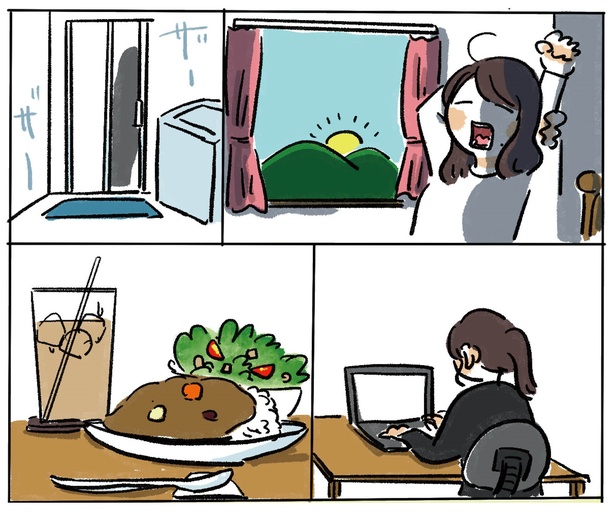

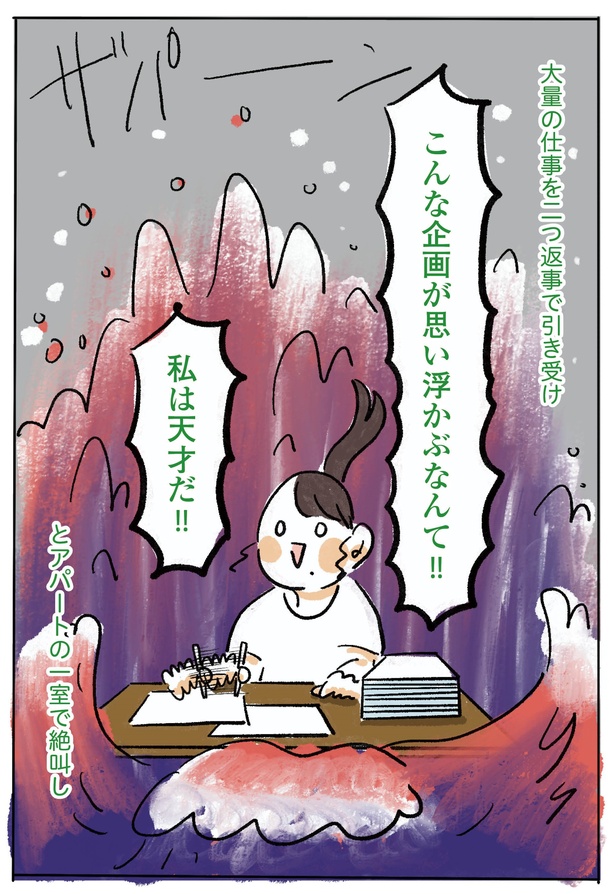

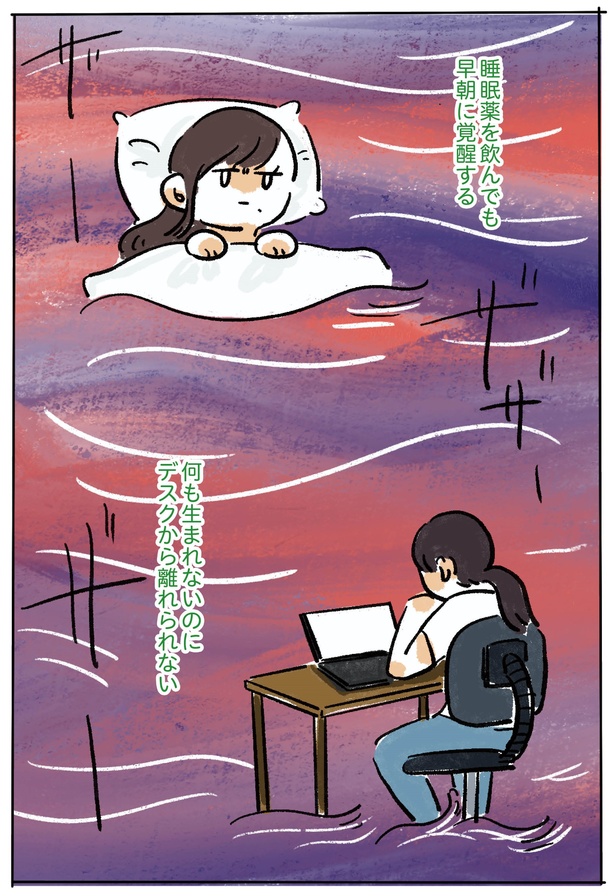

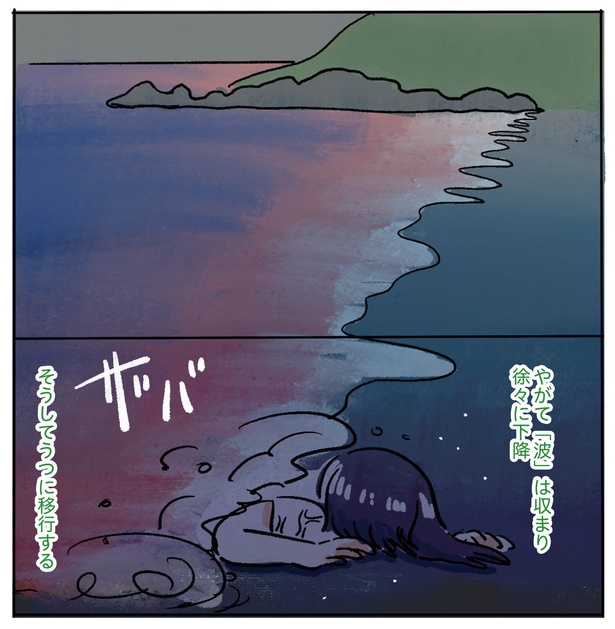

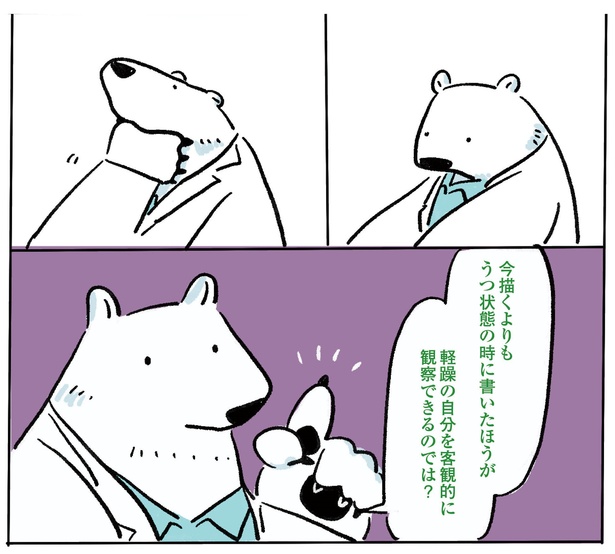

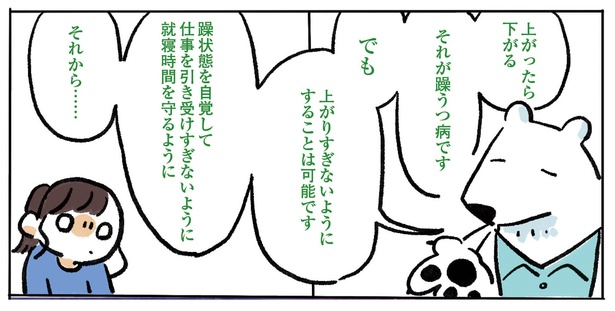

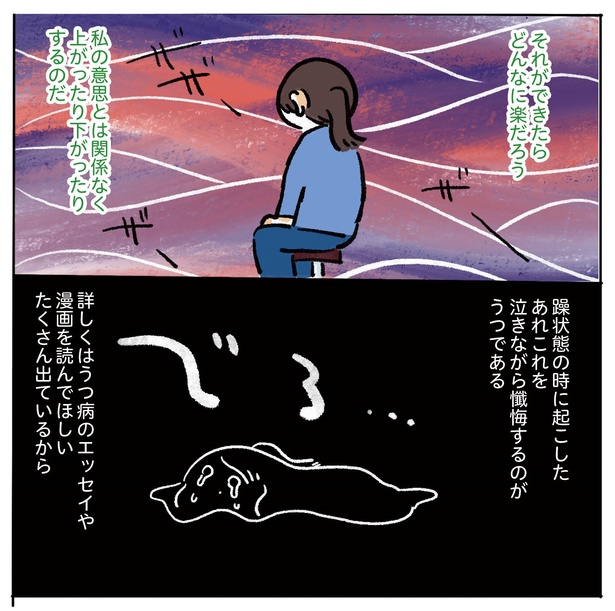

今回は「双極性障害」の躁とうつの波について描いてもらった。躁状態とうつ状態の落差に注目だ。高松さん自身の俳句もあるので必見。

――今回の話で、一番読者に伝えたいことは何ですか?

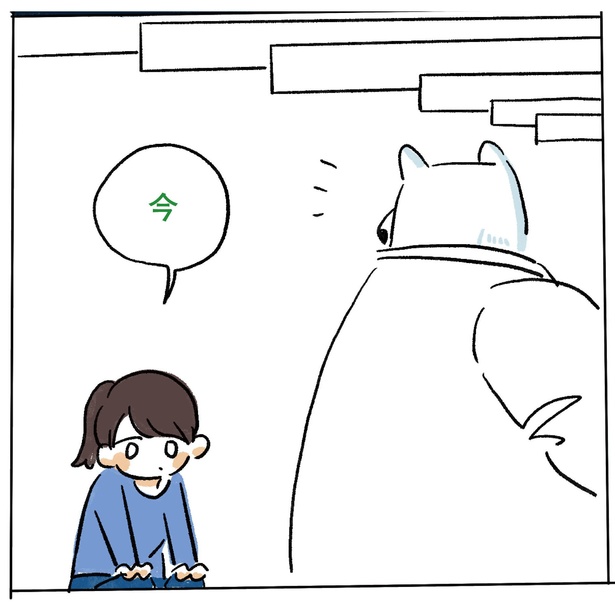

高松霞さん(以下、高松):読者というより、友人知人に対して「こういうことなんだ、すまんが理解してくれ……」という私信のような気持ちで書きました。くま先生が言っている「波をなくすことはできない、だから波の幅を小さくしていきましょう」は、最初か2回目の受診時に説明されたことです。

――1つ目の俳句「きょお!と喚いてこの汽車はゆく新緑の夜中」について、どのような思いで選んだのでしょうか?

高松:俳句の選定は、俳人の松本てふこさんと西川火尖さんにご協力いただいているのですが、まず私が原稿にマークをつけて、「ここにこういう句が欲しい」というリクエストをするんですね。今回の場合は「イケイケのアッパーな句」でした。イケイケのアッパーでしょう(笑)。「きょお!」に決めたのはいいけれど、金子兜太さんは故人ですので、掲載にあたりどうしたらいいのかわからず。まず金子さんの理念を継承する俳句会「海原」にご連絡をし、やり取りを経てご子息のご連絡先を伺い、という手順を踏みました。

――躁うつ病の波について描いてもらいました。俳句や創作をする上でどのような作用をもたらしていると思いますか?

高松:主治医に、「ライターで、連句という創作活動もしている」と言ったら、「そういう人はあんまり抑えてもいけないんですよねえ」と言われました。「躁の時にガーッと書いて、うつの時は休む、みたいにしている人もいます」と。それは私には無理(笑)。軽躁だからできた大きな仕事も、あるにはあるんです。でもぶり返しのうつが酷すぎて。安定した状態でも一定の仕事ができるようになろうと思っています。

――2つ目の俳句「静まればこちらの岸で蝶になる」について、どのような思いで作成されたのでしょうか?

高松:静まりたいよなあ、と。身体も、脳も、とにかく静まっていたい。でもそうはいかないんですよね。場所を変えたって、静まっていないのは自分の脳に原因があるので、完全な「対岸」にはならないんですよね。

――躁うつ病のコミックエッセイや書籍などで、もしおすすめがあれば教えてください。

高松:躁うつ病研究の最先端にいらっしゃる、加藤忠史さんの著書はどれもわかりやすくておすすめです。それと、「双極はたらくラボ」を運営する松浦秀俊さんが、秀和システムから「双極性障害と働くこと」をキーワードにした書籍「ちょっとのコツでうまくいく!躁うつの波と付き合いながら働く方法」を2024年9月に出版されています。

第4話では、躁状態とうつ状態の波について描いてもらった。「きょお!」という擬音語が入る俳句は個人的に新鮮だった。実際に「きょお!」と発音してみると、すごくアッパーな感じがする。

人とは異なる視点で眺めた世界と、じわっと心に染み入る俳句が織りなす情景を、じっくり味わってみてほしい。