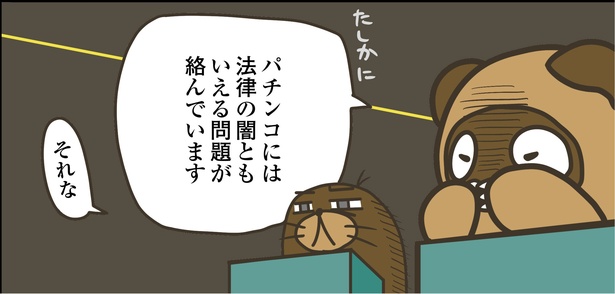

「換金が行われているなどまったく知らない」と警察がコメントして話題になったことも… 触れてはならない?「パチンコと換金所」の関係に迫る【作者に聞いた】

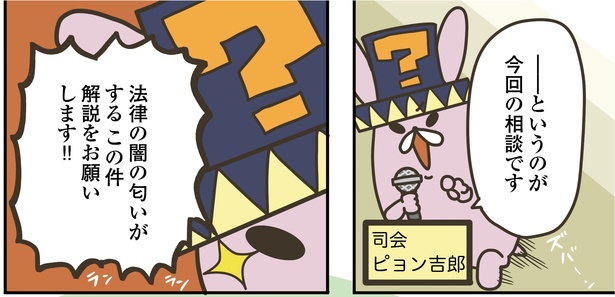

知らないとヤバイ法律、知ったら知ったで悪用する人が出てきてしまう…それが法律です。弁護士をしながら、法律にまつわる4コマ漫画を日々、X(旧Twitter)で発信をしている【漫画】弁護士のたぬじろうさん

(@B_Tanujiro)

。意外と身近に存在する、法律にまつわる「ヤバイ」を漫画にすることで、法律を知ることの重要性を読者に投げかけています。

法律の闇ともいえる問題が潜んでいる「パチンコ」について徹底解説。なぜ、競馬や競艇とは異なり、パチンコは公営ギャンブルではないのに、存在できるのか?パチンコ店のすぐそばにある換金所との関係とは何か?など、パチンコ未経験だったたぬじろうさんが、実際にパチンコ店に出向いた経験も含めて解説してくれました。

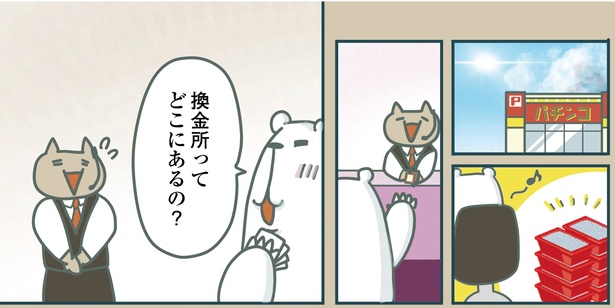

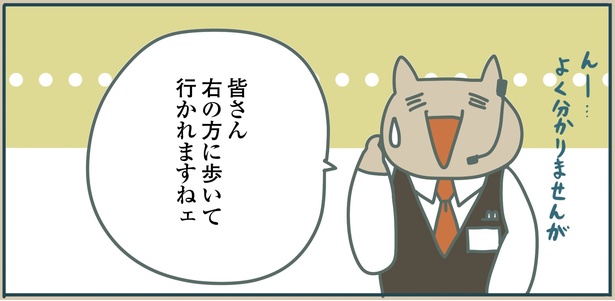

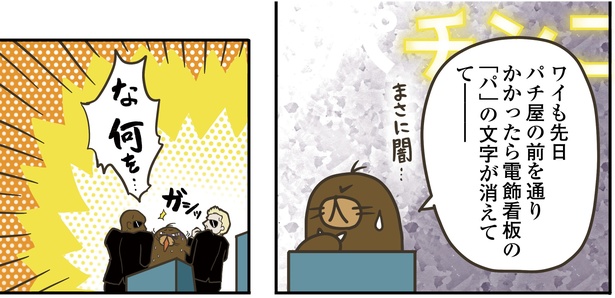

――たぬじろうさんは「パチンコの闇」を漫画化するにあたり、実際にパチンコ屋に初めて足を運んだとお伺いしました。パチンコ屋に行き「換金所はどこですか?」と店員さんに聞いてみた、率直なご感想をお聞かせください。

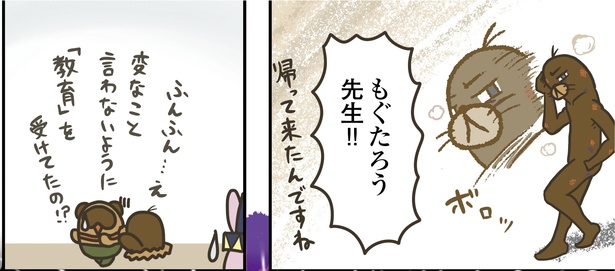

たぬじろうさん(以下、たぬじろう):パチンコ未経験の作者が描いたパチンコ漫画に説得力はない!ということで、行ってきました、初パチンコ。平日昼に。

事務所の近くのパチンコ店では依頼者と鉢合わせる危険性があるので、自宅近くのパチンコ店に行きました。「先生、仕事サボってパチンコやってたよ…」なんて噂になったら目も当てられませんから。なお、その際、ご近所さんと鉢合わ…(以下略)。

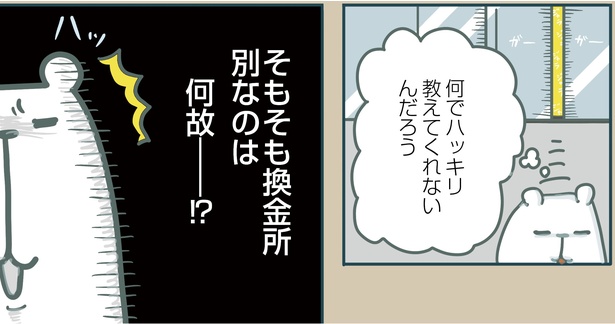

…さて、パチンコ店の店員が換金所の場所を教えてくれないというのは、以前から聞いたことがありました。その検証の結果は漫画のとおりです。

正直、半分疑っていたのですが、本当にあやふやな回答しかしてもらえませんでした。感動すら覚えました(笑)。

また、お金が瞬く間に消えていく怖さ、当たった際の安堵と興奮も体感し、パチンコ沼にハマる人がいる理由も何となくわかった気がします。これからは、ギャンブルが原因の債務整理希望者等に対しても、前より寛大な気持ちで接することができそうです。

まさに、百聞は一見にしかず、ですね。

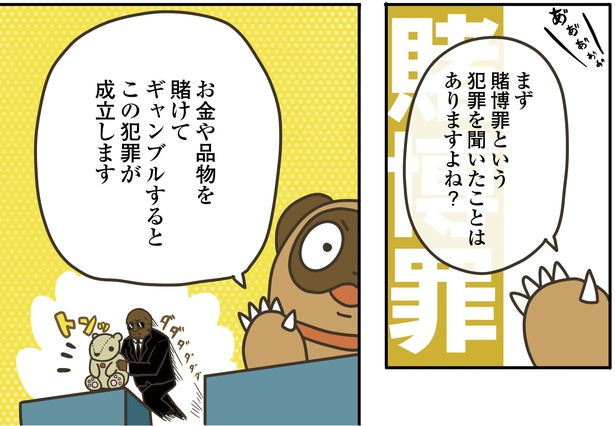

●「賭博罪」とは?

「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」(刑法185条)

「賭博」とは、簡単に言えばギャンブルのことです。より正確には、【偶然の勝敗によって、財物・財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為】をいいます。例えば、必ず片方が勝つ仕組みになっている場合には「賭博」には当たりません。

また、飲食物やたばこ等の「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合は賭博罪は成立しません。

なお、常習性があると3年以下の懲役(常習賭博罪。刑法186条1項)に、賭博場を開帳するなどすると3月以上5年以下の懲役(賭博場開帳等図利罪等。刑法186条2項)になります。

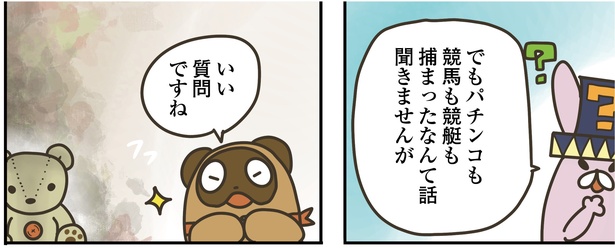

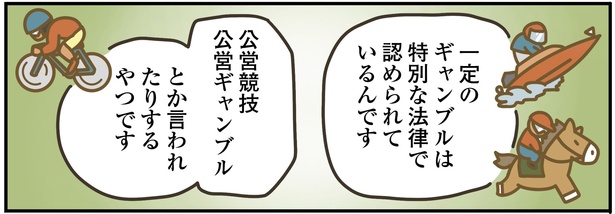

●「公営競技・公営ギャンブル」とは?

競馬、競輪、競艇、オートレースは、偶然の勝敗によって、お金を失ったり、配当金が得られたりするので、まさに「賭博」に当たります。

しかし、これらの競技は、自治体等の公の機関が開催しており、競馬法、自転車競技法、モーターボート競争法、小型自動車競争法という法律により、特別に行うことが認められています。そのため、本来成立するはずの賭博罪は成立しません。

この競馬、競輪、競艇、オートレースは、「公営競技」と呼ばれています。

「公営ギャンブル」は「公営競技」と同じ用語として使われる場合もありますし、「公営競技」+宝くじ&スポーツ振興くじ(富くじ発売等罪〔刑法187条〕の特例)という、より広い概念を指して使われることもあります。

なお、公営競技以外に、IR整備法(特定複合観光施設区域整備法)が施行され、日本国内でも一定の要件の下で、カジノが設立できるようになりました。カジノは公営競技ではありませんが、賭博罪等が適用されないため(同法39条)、これも特別法により認められた賭博と言えるでしょう。

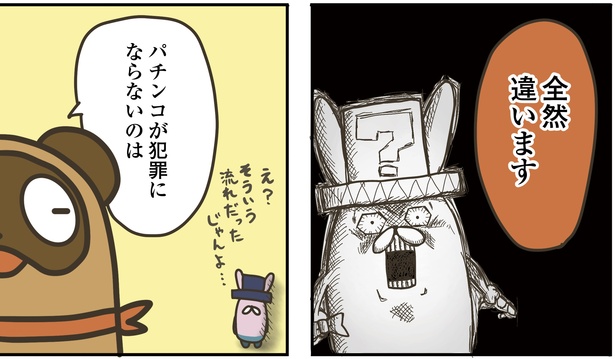

――パチンコが「公営ギャンブル」ではない理由はありますか?

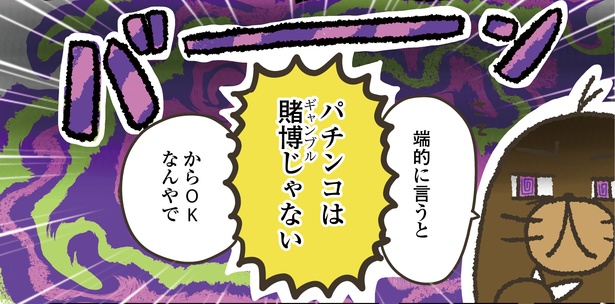

たぬじろう:端的に、パチンコを認める公営ギャンブルとして認める特別法が制定されていないからです。これに尽きます。

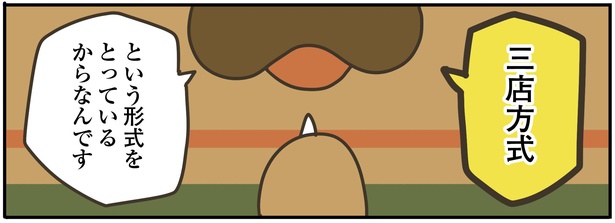

では、何故パチンコを「公営ギャンブル」にしないのでしょうか。公営ギャンブルとする方が三店方式で(無理やり?)合法と説明するよりも、ずっと透明性が高く健全な気がします。公営とすれば、そこから税収も期待できますしね。

しかし、これは立法の問題であり、立法しないことの唯一無二の理由があるわけではありません(少なくとも、私には「これが理由だ」と断言できません)。

今は民間の会社が行なっているパチンコ店ですが、公営ギャンブルとする場合の運営主体をどうするとか、公営にするにあたっての規制をどうするとか、パチンコが認められている現状やこれまでの経緯とか、関係者や業界団体の考え方とか、色々とあるのでしょうね。そう簡単にはいかないのかもしれません。

●「風営法」とは?

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことです。

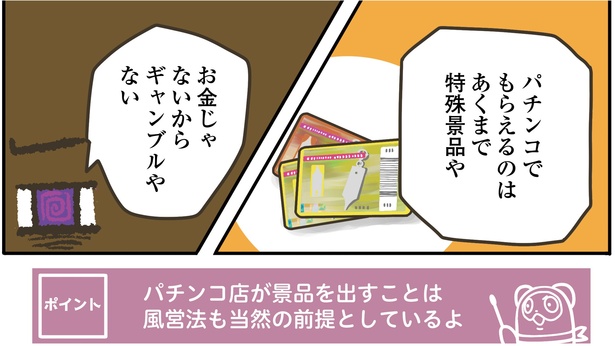

同法2条1項4号によりパチンコは風俗営業とされ(風営法2条1項4号)、同法19条及び同法施行規則36条において、料金や賞品に規制がかけられています。

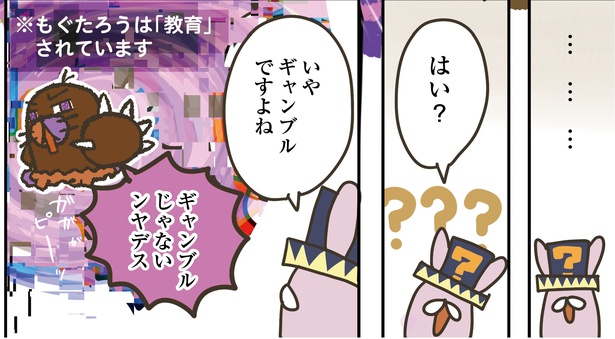

なお、パチンコは、【風営法により定められているから、賭博罪にはならない】というわけではありません(風営法は刑法の特別法ではない)。刑法185条但書は「一時の娯楽に供する物」を賭けても賭博罪に該当しないと定めています。パチンコの景品は、この「一時の娯楽に供する物」に当たることが前提になっており、風営法は、その枠内で各種規制を加えているに過ぎません(元警察庁生活安全局長 辻義之 監修 九州管区警察局長 大塚尚 著『注釈風俗営業法』(立花書房、2022年)47頁等参照)。そして、その上で三店方式をとることにより、換金が可能になっているというわけです。

【特別の法律により定められているから、賭博罪にはならない】公営競技とは異なるということですね。

――パチンコ屋が出す景品は、特殊景品と呼ばれるプラスチックに入った純金や、一般景品と呼ばれるもの(6000円以下の実際のもの)が存在し、特殊景品をTUCショップなどの換金所に持っていくと、現金に換えてくれるという仕組みのようです。「純金」はそれだけで資産価値のあるものですが、景品表示法には引っかからないのでしょうか?

たぬじろう:景品表示法が定める限度額規制に引っかからないかというご質問ですね。

結論としては引っかかりません。景品表示法における「景品類」は「取引…に付随して」提供されるものを指します(同法2条3項)。しかし、パチンコの景品は取引に付随して提供されるものではなく、取引本来の内容です。そのため、景品表示法の「景品類」には該当せず、同法の限度額規制が及ばないのです(公正取引委員会事務局長通達「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日〔令和6年4月18日消費者庁長官決定〕)。

また、特殊景品と一般景品の違いを指摘していただき、ありがとうございます(笑)。

ご指摘の通り、パチンコ屋が出す景品には、漫画で取り上げた特殊景品以外に、一般景品と呼ばれる実用的な景品(飲食物や日用品等)があります。

なお、一般景品の限度額は9600円(税込10560円)です(風営法施行規則36条3項)。ネットでは、2018年2月頃に限度額が6000円に引き下げられる予定という記事も出てきますが、引き下げは行われなかったようですね。

――警察幹部の天下り先がパチンコ業界と関係しているため、パチンコ業界の違法性が見過ごされている、というまことしやかな噂が流れています。また、パチンコ以外のギャンブルが三店方式をすれば確実に捕まる、という話も闇が深すぎました。こちらについて解説をお願いします。

たぬじろう:警察幹部の天下り先がパチンコ業界と関係しているため、パチンコ業界の違法性が見過ごされているという点の真偽は分かりません。個人的な感想としては、それよりも約15兆円(全盛期30兆円)規模のパチンコ業界を今更違法とできないという点が大きい気がします。それだけ多くの人が働いているわけですから。

三店方式という方法をとっていても、実態はギャンブルではないかというのは、おそらく殆どの人が思っているでしょう。警察庁の担当官が「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と返答したのは(朝日新聞2014年8月25日記事)、同担当官もそう思っていたからに他ならないと思います。

そして、刑法には、共犯という考え方があります。犯罪に該当するためには、一人で全ての犯罪行為(実行行為)を行う必要はありません。複数人で分担して行っても、犯罪に該当するということですね。そのため、仮にパチンコ以外のギャンブルにおいて三店方式を採用しても、関係者が共同して賭博開帳を行った(共犯)と判断されると考えます。

【もっと教えて!たぬじろうさん】

漫画や上記解説では、主に賭博罪について話をしていましたが、三店方式は風営法上の問題も存在します。

風営法23条1項2号は「客に提供した商品を買い取ること」を禁止していますので、これに違反しないかという点も問題になります。実質的にパチンコ店が特殊景品を買い取っていると判断されると同法違反にもなります。この場合、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはその両方の刑が科されます(同法52条2号)。

パチンコは、形式的に見れば、三店方式をとっているのでギャンブルではありません。

しかし、実質的にみれば、誰がどう見てもギャンブルです(そう思うのは私だけではないですよね⁉)。

ですが、これを今更違法と言えないというのもよく分かります。違法としてしまうには、パチンコ業界は大きくなりすぎました。違法とすれば、パチンコ業界に関わっている多くの人々が職を失うことにもなりかねませんから。

公営競技にするのが、もっとも透明性が高くなるのでしょうが、そのハードルも高い。

公営にするといっても民間が行なっている事業を、公的機関が強制的に引き継がせることはできないでしょうし、業者はそのままで規制をかけるにしても、その規制の仕方もまた難しい。規制に対応できない業者が倒産することも考えられます。

また、公営にすると運営の自由度は減るでしょうから、楽しくないパチンコになっていく気もします。

民営化という流れとも逆行しますよね。関係各所からの抵抗も凄そうです。

現時点でグレーとは言え、大きな問題として顕在化していないのであれば、とりあえずこのままにしようとなるのも分かります。他に政治としてすべきことは無数にありますし。んー難しい!

ちなみにですが、「ギャンブル等依存症対策基本法」という法律があります。

この法律では「ギャンブル等」にパチンコも含めています(同法2条)。一方ではギャンブル(「賭博」)ではないとしながら、他方ではギャンブル(「ギャンブル等」)としている現状は、やむを得ない部分もあるとはいえ、ちょっと歪な感じがしますよね。

触れてはいけない法律の闇って感じですな。