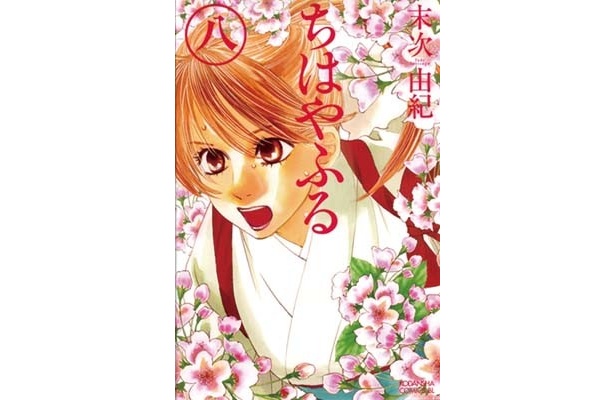

漫画人気で盛り上がる「百人一首」で“花見”を楽しむ!!

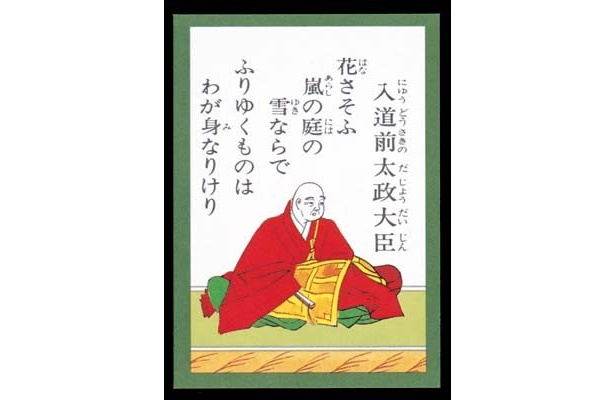

競技かるたに魅了された少女の青春を描く漫画「ちはやふる」が、「マンガ大賞2009」大賞を受賞し、にわかに盛り上がる百人一首。鎌倉時代の歌人・藤原定家が歌人百人が詠んだ歌を集めたものだ。そんな百人一首には、実は男女の心を表した恋文が多く、ロマンチックなものも多い。桜が各地でほころび始め、春の訪れを感じる今、桜を題材にして詠まれた歌を、高校の百人一首県大会などの指揮をとる国語教諭に解説してもらった。

話を聞いたのは、高文連 小倉百人一首かるた専門部会 委員長の西原一江先生。籍を置く福岡中央高校では、国語の教鞭を取り、百人一首部の顧問も務めるほか、現役生徒に混じり自らも練習に参加する熱心な先生だ。

●「花の色は 移りにけりないたづらに わが身世にふるながめせしまに」(小野小町) 『桜の花は色あせ、私の容色も衰えてしまった。長雨が降り、物思いにふけっている間に』。こう詠んだのは、絶世の美女として有名な小野小町。「言い寄る男性が多く、深草少将の話が有名です。100日通い詰めたら結婚するという約束を信じ、99日通ったのですが、最後に亡くなった…。そんな逸話が残る簿所が、過ぎた年月を思って詠んだ句です」(西原先生)。

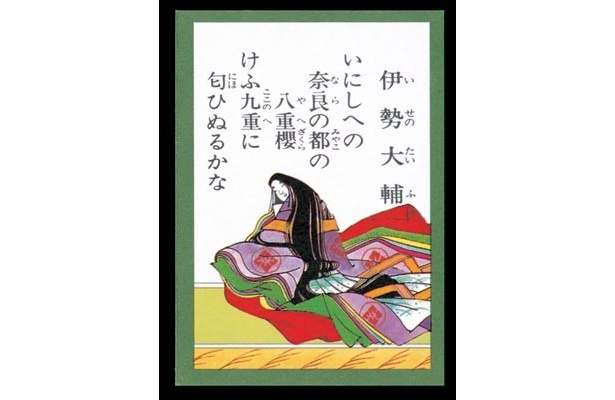

●「いにしへの 奈良の都の八重櫻 けふ九重に匂ひぬるかな」(伊勢大輔) 『昔、奈良の都で美しく咲いていた八重桜が、今日は宮中で美しく咲いていることだなぁ』。“大輔”は“たいふ”と読み、この詠み手は女性。「天皇に献上された八重桜を受け取る大役を、先輩女房の紫式部から譲られた新参女房・伊勢大輔が即興で詠んだ句。七(奈良)・八(八重櫻)・九(九重)と、連数字を詠み込む機知に富んだ歌です」と西原先生。ちなみに女房とは、現在のOLみたいなものだそう。

●「久方の 光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ」(紀友則) 『こんなにのどかな日に射している春。なぜ落ち着いた気持ちもなく、桜は散っていくのか』。もちろん男性が詠んだ歌にも、桜が登場。「今年の桜はいつ咲くんだろうと心をときめかせ、咲いたら咲いたで花見の予定日までもつだろうか、などと気をもむのは、日本人共通の感覚のよう。この歌は、行く春を惜しむ心情がよく表れていますね」(西原先生)。

そのほか、百人一首にはまだまだ桜を題材にした歌がいっぱい。今も昔も、桜を愛でる気持ちは変わらないものなのかも。お酒を飲んで、どんちゃん騒ぎをする花見も楽しいけれど、たまには花見をしながら歌の世界に浸るなど、ひと味違う桜の楽しみ方をしてみては。【詳細は福岡ウォーカー4月号に掲載】