「with コロナ」の新時代に見直されるファミリーカーの“強み” 〜ファミリーカー今昔物語・後編〜

東京ウォーカー(全国版)

100周年を迎えたマツダの歩みから、ファミリーカーの歴史を紐解く「ファミリーカー今昔物語」。1960年代に広く普及して以来、クルマは家族のお出かけになくてはならないものになった。後編となる今回は、マツダデザイン本部ブランドスタイル統括部主幹・田中秀昭氏にファミリーカーがたどった変化について聞いた。

バブル崩壊で“ビジネス企画が破綻”、危機を迎えるマツダ

オイルショックを乗り越えて1980年代も中盤に入ると、日本にバブル景気が訪れる。するとファミリーカーは、高級志向、背伸び消費へとシフトしていった。

「火付け役となったのは1981年に発売されたトヨタ『ソアラ』でした。ハイソカーブームは翌1984年に発売されたマークII三兄弟で決定的になり、より都会的で豪華でスタイリッシュなハードトップセダンへの需要が高まりました」

マツダも、1986年に“本格的高級サルーン” として、直線基調の欧州車然とした4ドアハードトップ/セダンの『ルーチェ』を市場投入。初の3ナンバーとなるV型6気筒3リッターエンジンを搭載するモデルもラインアップされるなど、市場の要望に応えていった。

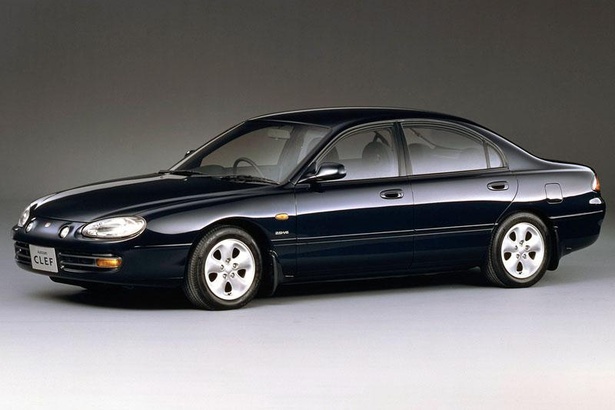

その後、1985年のプラザ合意に端を発する急激な円高ドル安の対応として、為替の影響を受けない国内販売への注力を目的に、国内5チャンネル体制が敷かれることとなった。それに伴い、1991年に『ルーチェ』が『センティア』、『カペラ』は『クロノス』、『アンフィニMS-6』へ引き継がれた。さらに1992年に『ユーノス500』と『オートザムクレフ』、1993年には『ユーノス800』が登場。いわゆるプレミアムセダン群へと移行したが、ここに大きな落とし穴が待っていた。

「マツダの5チャンネルプレミアムセダン群がデビューしたタイミングは、バブル経済の終焉と重なってしまいました。景気が落ち込むと都会的で旺盛な消費スタイルは陰りを見せるようになり、マツダのビジネスは計画通りにいかなくなりました」

当初はダサいというイメージも?ミニバンがファミリーカーの主流に

バブル崩壊によって、ファミリーカーも大きな分岐点を迎える。それまでの仕事中心の生活から家庭回帰思考が高まり、子供と一緒にレジャーを楽しむ文化が盛んになると、レジャー活用がファミリーカーの要件に加わった。レジャー色の強いRVが注目されはじめる一方で、当初はダサいというイメージが付いてまわった。

「代表的なRVであるミニバンは、もともとファミリーユースとしても一定数のシェアを得ていました。しかし、『ボンゴ』をはじめとする商用派生のキャブオーバーワンボックスタイプは業務色の強いスライドドアや、セダンタイプと比べて低い衝突安全性などの問題を抱えていたんです。それが従来のセダンタイプに慣れているファミリーにとっては必ずしもいい印象でなかったことも、よくないイメージにつながったのでしょう。ただ、ファミリーカーが敬遠された理由を“普通っぽさ”や“豊かではない家族臭さ”と捉えれば、脱セダンは求められていたと思います。例えば、4代目『ファミリア』で採用した2ボックスのハッチバックスタイルや、5代目『ファミリア』の5ドアモデルというデザインアプローチは、ファミリー層から高く支持されています」

ホンダ『オデッセイ』(1994年)の大ヒットを機に、ミニバンに対するネガ要素が払拭されると本格的なRVブームが到来。1998年には30代、40代のファミリーカー比率でかつて隆盛を極めたセダンが約1割まで減少する。

「『MPV』(1990年)ではじまった弊社のミニバンの歴史ですが、ルーフ部が電動で持ち上がるオートフリートップを備えた『ボンゴフレンディ』(1995年) で脚光を浴びます。当時はオートキャンプブームでもあり、それまでマツダ車に目もくれなかったお客様が子供にせがまれて購入するなど新規顧客の獲得に貢献しています」

クルマは親子3世代で利用する時代へ

ポストバブル期でもう1つポイントになったのが、コンパクト志向だ。不況が深刻化する中、スズキ『ワゴンR』やダイハツ『ムーブ』によって、スペースフルなコンパクトカーニーズが高まり、セカンドカー的存在だった軽自動車や小型自動車が再注目される。特に、1997年に消費税が5%になり市場が冷え込むと、ファミリーカーへの経済性や合理性の要求が顕著になった。

「マツダも5チャンネル体制の失敗で経営が悪化していたなかで、コンパクトなRV(ミニワゴン)開発を急ピッチで進めました。そして誕生したのが初代『デミオ』です」

“小さくて見えて大きく乗れる”をキャッチフレーズに登場した初代『デミオ』は、コンパクトカーカテゴリーでもトップクラスの室内空間を実現。徹底した合理化による低価格も相まって、瞬く間に大ヒットモデルとなった。

「従来のコンパクトカー顧客のみならず、上位車種や軽自動車からも顧客を獲得したことで、弊社の経営は大きく回復しました」

2000年代に団塊世代の子供たちがファミリーステージ入りしだすと、RVはブームを超えてファミリーカーの主役の座を確かなものにする。

「団塊ジュニアである彼らは郊外に住む親との同居や近接別居が多く、親子3世代で使用できるクルマを求めるようになります。また、2000年4月に施行されたチャイルドーシート着用の義務化や子供の送迎ニーズの高まりなどから、3列ミニバンがファミリーカーのスタンダード的存在になりました」

ツールとしてクルマが見直されるなど、新しい価値も誕生

3列ミニバンのボディータイプは大きく2つ。1つが空間効率を最重視し、トヨタ『アルファード』や日産『エルグランド』のように全高が1,800mm以上あるセミキャブワゴンのトールミニバン。そして、もう1つが、マツダ『MPV』やホンダ『オデッセイ』が開拓した全高が1,800mm以下のロールーフミニバンだ。

「より乗用車ライクなロールーフミニバンは、箱型トールミニバンに抵抗はあるが、3列シートにニーズがあるお客様。例えば、小学生以上のお子さんがいるファミリーや孫を乗せるためにセダンから乗り換える祖父母世代のような、室内空間よりも3列シートを重視するお客様に求められました」

そうしたニーズにマツダは、2代目『MPV』(1999年)や5ナンバーの『プレマシー』(1998年)、『ビアンテ』(2008年)で応えてきた。しかし、2010年に発表した次世代技術コンセプト“スカイアクティブ”で定めた高い安全性能目標をスライドドア車で達成することが困難であった。そのため、2012年の『CX−5』から始まる第6世代商品群にミニバンはラインアップされず、2017年12月の3代目『プレマシー』生産終了をもって、マツダミニバンの歴史は幕を下ろした。

そんなマツダがミニバンに変わる3列シート車として開発したのが、2017年発売の『CX-8』だ。

「マツダでは、クルマは単に人や荷物を運ぶ移動の為の道具ではなく、運転する喜びや家族のように愛せるものであるべきと考えています。それは多人数乗車を目的としたファミリーカーでも同様です。だからこそ『CX-8』では、スカイアクティブによる走りの良さや魂動デザインによる美しいフォルムに加え、乗員全員の快適性と安全性にこだわっています」

特に、国内の安全基準よりも高い独自基準を設けることで、3列シート車の弱点といわれる3列目乗員の安全性が飛躍的に向上。3列シートSUVだからこそ実現した新しいファミリーカーとしての価値を提案する『CX-8』は2018年、2019年と2年連続で国内3列シートSUV市場において販売台数1位を獲得している。

時代のニーズに応えながら、家族のお出かけを支えてきたファミリーカー。今後の変化に、マツダはどのように応えていくのだろうか。

「ファミリーカー市場は今後も多様化するでしょう。そのなかでマツダは、ドライバーも同乗者も安心して快適に走る歓びを感じられ、所有すること自体に価値を感じられるような独自の魅力があるファミリーカーを引き続き作り続けたいと考えています」

しかし、現在は若者のクルマ離れが盛んに叫ばれる、いわば自動車受難の時代。自動車メーカーには厳しい現実が待っているように思える。

「確かに厳しい時代であることは間違いありません。ですが、新型コロナウイルスによってソーシャルディスタンスが叫ばれるなかで、不特定多数の人との接触を避けて外出できるツールとしてクルマが見直されるなど、新しい価値も生まれています。そのなかで、マツダのクルマは人の思い通りに応えてくれる相棒のような存在でありたいと考えています。クルマとともに過ごすことで、行動範囲が広がったり、成長させてくれたり、人生をより豊かに刺激してくれる。そういった価値を提供し続けていきたいと思います」

「with コロナ」の新しい時代がはじまるなかで、私たちの暮らしにも大きな変化が訪れることは間違いない。それでも、これまで家族に思い出をもたらしてきたファミリーカーは、今後もなくてはならないパートナーであり続けるはずだ。

この記事の画像一覧(全19枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介