【イエナカ工作】日本の伝統工芸!水引細工に挑戦【ハンドクラフト】

東京ウォーカー(全国版)

おうち時間がグンと増えている昨今、子供と過ごす休日をより有意義なものしたいと思っている人も多いはず。そこで、一緒に楽しめるハンドクラフト、すなわち“イエナカ工作”を紹介。

「水引」をご存知だろうか?贈答品や祝儀袋・不祝儀袋にかかっている飾り紐のことで、裂いた和紙を紙縒り(こより)状にし、色紙や絹などを巻き付けて作られている。その水引を結び、形を作ったものが「水引細工」だ。

近年、この水引を使った手芸が大人気!手芸店や専門店では色とりどりの水引が売られており、その色の組み合わせを楽しみつつ、アクセサリーや飾り小物を楽しむことができる。基本的な結び方を覚えるだけで、誰にでも始められる手軽なハンドクラフトのひとつなのだ。

とはいっても、水引本来のルールやマナーは、ぜひ覚えておきたい。水引には、使用する紐の色、本数、結び方、さらには色の配置に至るまで、一つひとつに決まりごとがあり、それを間違うと失礼にあたってしまう。子供のうちからマナーを覚えておけば、将来必ず役に立つことだろう。

まずは、ごく基本の“あわじ結び”と、その発展型である“梅結び”、さらには2組の水引を組み合わせて作る“抱きあわじ結び”について、その意味と結び方を紹介。さっそく、準備するものと作り方を説明しよう。

<準備するもの>

・水引

・ハサミ

■水引の選び方・買い方

水引は、1本あたり90センチの長さのものが主流。同じ色が10本ひとまとめで売られていることが多い。単色10本で100〜200円程度と安価なので、好みの色を買い集めるのも楽しい。和紙のみで作られた“色水引”や、表面に絹を巻いた“絹巻水引”のほか、光沢感のある“光水引”、“パテント水引”、“曙水引”など、素材も多彩。初心者におすすめなのは、絹巻。色水引より少し値は張るが、扱いやすくキレイに仕上がる。水引素材は、手芸店や専門店で購入できるが、近くで手に入らないという人はネットショッピングが確実だ。

■作業の前に水引をカットし、しごく

90センチの水引なら、だいたい半分の位置で45センチ程度ずつにカット。慣れたら、短くても30センチ程度あれば、基本の“あわじ結び”から“梅結び”を作れる。

カットした水引は、そのままでは固く、扱いづらいので、数回しごいてやわらかくしておこう。指先で水引をつまみ、片側を固定して、もう片方を引くように滑らせると、水引が弧を描くようにカーブする。この動作が“しごく”。両端はまっすぐ残し、中央の部分のみしごいておくと、作業しやすく仕上がりもキレイになる。

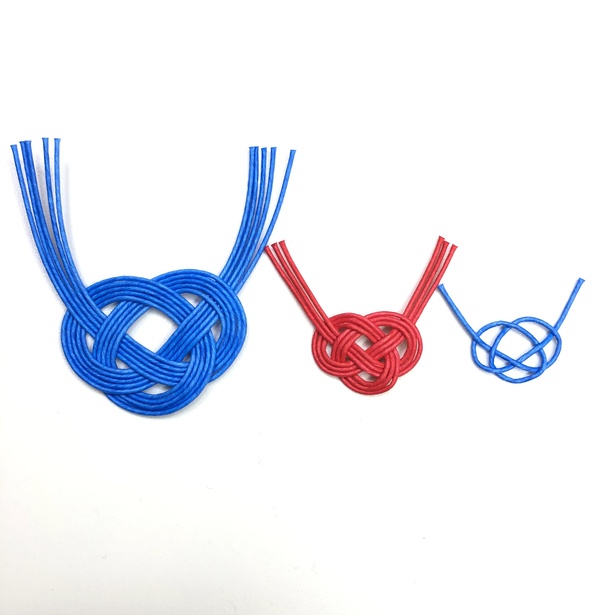

■水引の本数について

本数にも意味がある。一般的に、慶事には割り切れない数、つまり奇数の本数が使われる。反対に、弔事に使われるのは偶数の本数だ。ただし、9本は「苦」を意味するため、慶弔を問わず使われない。

<“あわじ結び”の作り方>

■あわじ結びとは

水引の基本の結び方。1本の水引を結び切り、ほどけにくく、両端を引っ張るとより強く結ばれる形のため、“一度きり、今回限り”、かつ“末永く結ばれる”べき、結婚のお祝いや快気祝いなどで使われる。

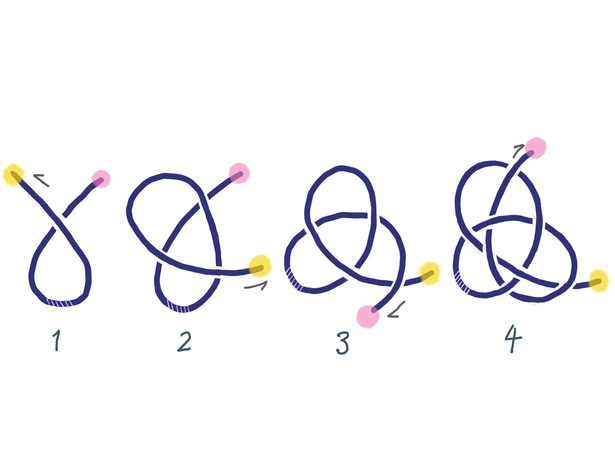

1.しごいた水引の中央あたりで、両端をクロスさせる。左側に持っていったほう(=図の黄色い丸印)が上、右側に持っていったほう(=ピンクの丸印)が下になるよう重ねる。重なった部分を右手でつまんで固定する。

2.左端(黄色い丸印)を図のように丸めると、しずくがふたつできる。しずくとしずくの重なる部分を左手でつまんだら、最初に固定していた右手は外してしまってOK。

3.ピンクの丸印側の水引を丸めて、下の先端(黄色い丸印)の上に重ねる。

4.ふたつの重なったしずくに、ピンクの丸印の先端を、下、上、下、上と交互にくぐらせる。最後までくぐらせたら、3つのしずくが出来ているはず。中央のしずく、両サイドの順に引き締めて形を整え、不要な両端の水引をバランスよくカットしたら完成。

<“梅結び”の作り方>

■梅結びとは

あわじ結びの進化型で、5つの輪を梅の花に見立てた縁起の良い結び方。あわじ結び同様、ほどけにくく強く結ばれていること、また梅が春の訪れを告げる花であることから、お祝いごと全般に使われる。あわじ結びよりカジュアルに使えるのも魅力のひとつ。また、見た目のかわいらしさから、アクセサリーやインテリアの飾りにも利用される。

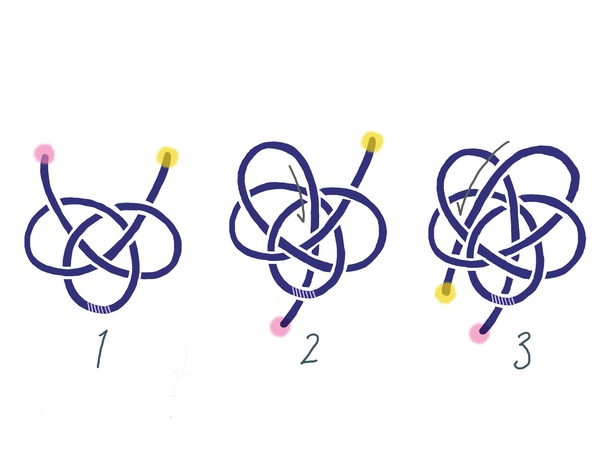

1.まずはあわじ結びを作る。

2.左端(ピンクの丸印)を、あわじ結びの中央にある穴に上からくぐらせる。

3.右端(黄色い丸印)を、左隣の輪に上からくぐらせ、裏側で両端を引き締めたら完成。

■あまった両端の留め方

裏側であまった水引は、根元をまとめ針金で留めておけばほどけにくい。

<“抱きあわじ結び”の作り方>

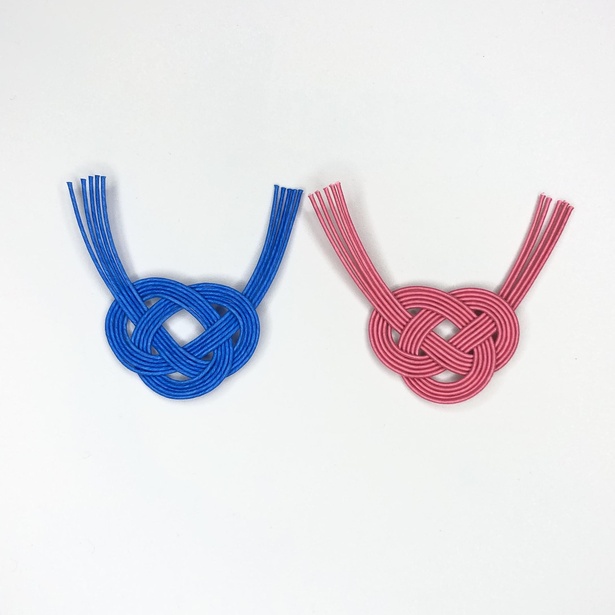

■抱きあわじ結びとは

あわじ結びは1筋の水引で作るが、2筋の水引を組み合わせて作るあわじ結びのことを“抱きあわじ結び”と呼ぶ。“一度きり、今回限り”という意味を込め、結婚や快気祝いのほか、お葬式などの弔事にも使われる。慶事は紅白や金銀など、弔事はおもに黒白や黒銀などと、水引の色によって使い分ける。薄い色(白など)を左側、濃い色(赤や黒)を右側にするのがマナー。

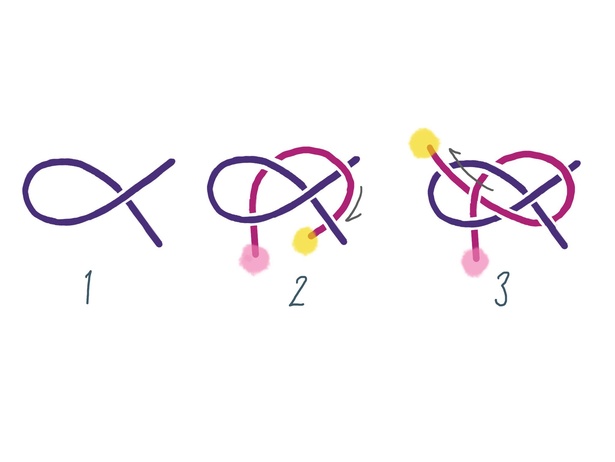

1.左側が輪になるようにしずく型を作る。上側に来るほうを上に重ねたら、交差している部分をつまんで固定しておく。

2.もう1筋の水引を下に重ね、先に作って置いたしずく型の両端に、上、下の順でくぐらせる。

3.しずく型の輪になっている部分の上に重ねたら、2筋目の水引の下をくぐり、次に1筋目の水引の上へ抜き出す。形を整えたら完成。

<失敗しないポイント>

・作業を始める前に手を洗い、乾かしておくこと。指先に油分や水分があると水引が汚れ、せっかくの色が台無しに。作業中、手汗をかいたら、その都度、手を洗うと良い。

・カットする際は、水引に対してハサミを斜めに入れないこと。紙縒りがほどけてしまう。

・しごく際は力加減に注意を。強くしごきすぎると水引のハリが失われ、扱いづらくなる。逆にしごきが足りないと固く、折れ目が付いてしまうことも。一度付いた折れ目はほぼ元に戻らず、仕上がりが不格好になりがち。

・水引のサイドは5センチほどしごかない部分を残すこと。特に抱きあわじ結びの場合、結び目以外はしごかずに、まっすぐピンと張った状態にすると美しく仕上がる。

・3本どり、5本どりなど、複数の水引を使いたい場合は、水引をキレイに並べた状態を保ち、結ぶ・編むなどの作業を行うこと。並びが崩れたら次の工程に入る前に必ず直して。

・複数の水引を使いたい場合、最後に形を整えるときは、輪になった内側から1本ずつ順に引き締めること。数本まとめて引っ張ると、並びが崩れたりよじれたりする。

・いきなり5本どり以上に挑戦するのはやめよう。扱いが難しすぎて水引だけでなく心も折れる。

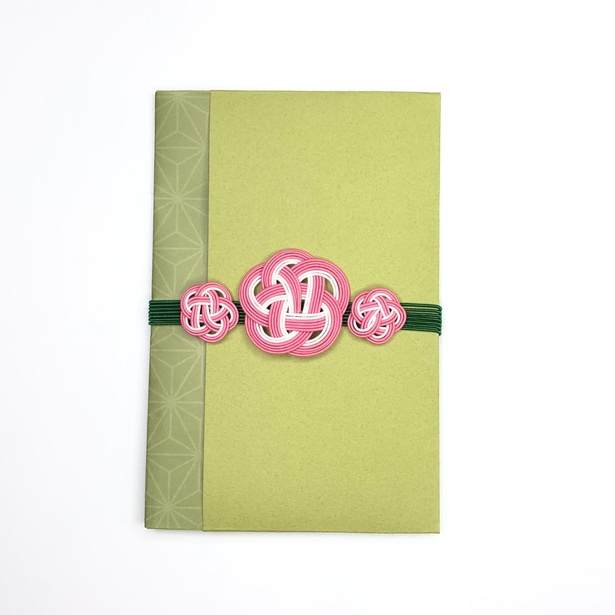

今回は、100円ショップで購入したカラー和紙と和柄折り紙で封筒を作り、手作り水引を添えた。作成者は手先が不器用なうえに左利きのため、水引細工は想像以上に難しく感じた。その分、完成した際の喜びも大きい。

結び方のほか、水引の色や本数に意味があることを踏まえつつ、色の組み合わせや並び順を考えるのもおもしろい。同じあわじ結びでも、しずくの形をぽってりさせたり、ゆるく、あるいはきつく引き締めたりすることで、見た目の印象は大きく変化する。決まりごとという制約がありながら、その仕上がりはひとつではないという奥深さも魅力だ。

なにより、贈る相手を思い、心を込めて結ぶことが大切。このあたりが子供に伝わったら、イエナカ工作は大成功といえるだろう。

この記事の画像一覧(全12枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介