2025年のお盆休みはいつからいつまで?最大9連休となる場合もあり

最終更新日:

東京ウォーカー(全国版)

「お盆」は、祖先の霊を祀るために古くから行われてきた夏の習わし。日本では多くの会社が休みになることから、「お盆」=「夏休み」のイメージも強く、働き方やライフスタイルが多様化した現在も、お正月と並んでまとまったお休み期間として扱われている。またお盆は、文化としても現代と結びつきが深く、迎え火や送り火、盆踊りといった行事も行われ、中には地域を代表するお祭りやイベントとして開催されることも。先祖を供養するため、お盆休みは地元に帰省するタイミングでもあるが、歴史的な経緯から、実はお盆の時期が異なる地域もある。知っているようで意外と知らないお盆の基礎知識のおさらいとともに、今年(2025年)のお盆の期間やお盆休みについて解説しよう。

2025年のお盆休みのカレンダーをチェック!会社のお休みはいつ?

日本では一般的に8月にお盆の行事を行う地域が多いことから、会社のお盆休みもおおむね8月13日から16日前後となるのが多数派だ。2016年から8月11日が「山の日」として祝日となったことから、土日祝日の並びによってはさらに長いお休みがとれる場合もある。

では、2025年の一般的なお盆休みは、前後を含めてどういったスケジュールになるだろうか。

8月9日(土):土曜日

8月10日(日):日曜日

8月11日(祝):山の日

8月12日(火):平日

8月13日(水):お盆(迎え火)

8月14日(木):お盆

8月15日(金):お盆

8月16日(土):お盆(送り火)

8月17日(日):日曜日

2025年のお盆は8月13日(水)から8月16日(土)のため、土日が休みの会社ならお盆明けの8月17日(日)まで5連休となる企業が多くなりそう。8月9日(土)から数えると、8月12日(火)に1日有給休暇をとれば最大で9連休とできる場合がある。

お盆の期間って、いつからいつまで?地域によって差があるところも

現在、一般に「お盆」とされる期間は、毎年8月13日から16日までの4日間。13日に迎え火で祖先の霊を迎え(盆入り)、16日に送り出す(盆明け)までとなる。

歴史をたどると、旧暦(太陰太陽暦)が採用されていた明治初期までは、旧暦7月15日前後の期間にお盆の行事を行っていた。明治5年、新暦(グレゴリオ暦)に改暦した際、旧暦なら「明治5年12月3日」となる日が「明治6年1月1日」になり、旧暦から見ると新暦はおよそ1カ月ほど日付が早まるという形となった。

「月遅れの盆」8月にお盆を行う地域

現在は多くの地域でこの「月遅れの盆」が定着している。最も一般的に「お盆」といわれる現在のカレンダーで8月13~16日は、旧暦ではもともとお盆を行っていた7月ごろに当たる。旧暦ぴったりではないが、1カ月ずらした旧暦に近い時期に行うお盆のことを「月遅れの盆」という。

「新盆」7月にお盆を行う地域

東京や静岡、金沢市の一部など、地域によっては7月15日前後、つまり旧暦のお盆から1カ月ほど前倒しした時期をお盆とし、行事を行っているところもある。「新盆」を行う地域では、7月中旬になるとお盆用のお飾りがスーパーマーケットなどの店頭に並ぶ。

「旧盆」旧暦の7月にお盆を行う地域

沖縄・奄美地方では現在でも旧暦7月15日に合わせてお盆を行う伝統が残っている地域がある。旧暦は月の満ち欠けで変動するため、「旧盆」で行う地域ではカレンダー上のお盆の日程も毎年変わる。2025年は9月4日~6日が沖縄地方の旧盆となる。

合わせてチェック!お盆の基礎をおさらい

今年のお盆期間がわかったところで、意外と知らないお盆の基礎知識について振り返ろう。

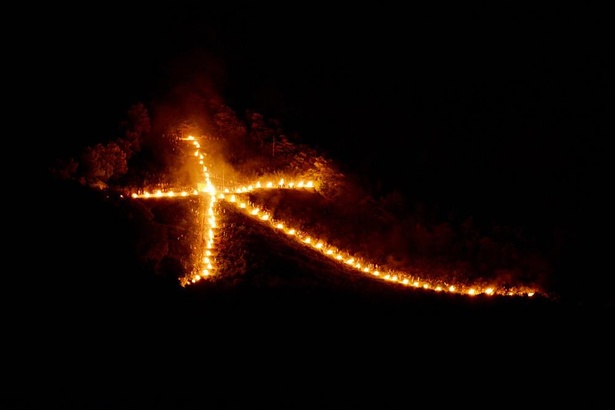

迎え火・送り火

お盆のはじまりと終わりを告げる行事である「迎え火」と「送り火」。先祖の霊を迎え入れるための目印として、「麻幹(オガラ)」と呼ばれる皮を剥いだ麻の茎に火をつける。一般的には8月13日の夕方に野火を焚くのが迎え火で、8月16日の夕方に帰っていく霊を見送るための火が送り火だ。現在では庭先など野外で火を焚くことが難しいため、仏壇などの前に飾る盆提灯の点灯で迎え火と送り火に代えることも多い。

京都で行われる伝統行事「五山送り火」も、その名の通り精霊を見送る送り火の一種だ。

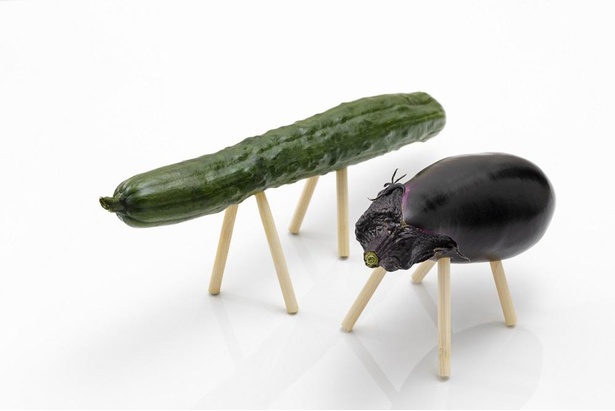

精霊馬(しょうりょううま)

お盆といえば、ナスやキュウリといった野菜に割り箸などを差し込んだ動物のような形のお供えを想像する人も少なくないはず。これは「精霊馬」と呼ばれる、東日本の地域で多くみられるお盆のお供え物のこと。

キュウリは、少しでも早く先祖を迎えたいという思いから足の速い動物である馬に、ナスは反対に少しでも帰るのが遅くなるようにゆっくりと進む牛にそれぞれ見立てている。

精霊流し(しょうりょうながし)

長崎県をはじめ九州の一部では、死者への弔いとして「精霊流し」と呼ばれる行事が今でも行われている。亡くなった人の霊を弔うため、手作りの船を街中で引いて回り、「流し場」と呼ばれる場所まで運び送り出すというもの。

灯篭やお盆のお供え物を海や川に流す「灯篭流し(とうろうながし)」と混同されることもあるが、精霊流しでは現在は水に浮かべることはほとんどない。また、灯篭流しはお盆の時期だけでなく、原爆死没者の霊を慰めるため、例年8月6日に広島で行われる「ピースメッセージとうろう流し」や、水難事故の犠牲者を悼むための行事として行われるところもある。

盆踊り

夏祭りでの行事としてイメージされることもある盆踊りも、本来はお盆の行事のひとつ。帰ってきた先祖の霊を供養するための踊りだが、現在ではお盆の時期に限らず、7~8月の夏祭りで催されることも多い。また、近年では全国各地で多くの観客を集める阿波踊りも、もともとは徳島県の盆踊りの一種だ。

お盆の期間には、こうした行事や祭礼が全国各地でとり行われるほか、お休みに合わせて夏休みイベントも数多く開催される。

郵便、銀行、市区役所・町村役場、病院…お盆休みはやっている?

連休のときに気になるのは施設やサービスのお休み。やろうと思っていた用事ができなかったということにならないために、事前に注意しておきたい施設・機関のお休みを確認しておこう。

連休で窓口が閉まっていた……ということの多い銀行。だがお盆休みでは、基本的にカレンダー通り平日は営業している。実は、銀行の休日は銀行法で定められており、土曜日、日曜日、祝日と12月31日から翌1月3日以外の日は原則的に営業をすることになっているのだ。2025年は、8月13日(水)から15日(金)まで平日なので、送り火の16日(土)を除く3日間は、お盆休み期間中でも銀行は開いている。ただし、お盆直前の8月11日(祝)は山の日でお休みになることをお忘れなく。

このほか、郵便局、市区役所・町村役場も盆休み期間中も普段と同様の営業。普段なかなか平日の窓口に行けないという人にはうってつけの機会かもしれない。

気をつけたいのは病院の診察。病院によって対応は異なるが、一般的なお盆休みの時期に合わせて休診とする病院も少なくない。急な体調不良で開いている病院が見つからない……ということがないよう、お盆の診療スケジュールは各病院が出す案内を事前に確認しておこう。

この記事の画像一覧(全7枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介