「トヨタ博物館」所蔵車からピックアップ! 戦後の自動車史を変えた名車10台

東京ウォーカー(全国版)

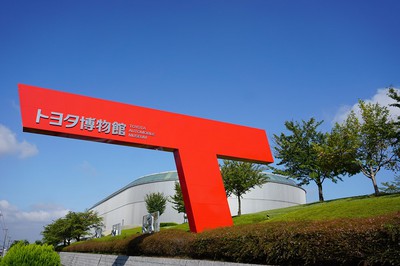

日本やアメリカ、ヨーロッパの貴重な自動車を多数展示している「トヨタ博物館」(愛知県長久手市)。同館では、常設展示約140台のほか、バックヤードで保管・整備中のものを含めて数多くの車両を所蔵している。どれをとっても希少で歴史的価値の高いクルマばかりだが、そのうちのほとんどが動態保存、つまり実際に動かせる状態に保たれているというから驚きだ。

今回はそんななかから、第2次世界大戦後の自動車史に大きな影響を与えたであろう10台を編集部が厳選。国産初の乗用車から走行時のCO2排出量ゼロのクルマまで、自動車の過去・未来を覗いてみよう!

独断と偏見で選ぶ!戦後の自動車史を変えた10台

トヨダ AA型乗用車(レプリカ、1936年/日本)

最初に紹介するのは、トヨタ博物館でも一番最初に目に飛び込んでくる、トヨタ初の生産型乗用車「トヨダ AA型乗用車」。海外車両にも負けない乗り心地を、理想的な前輪荷重で実現。その後、生まれた後継の“AC型”は、戦後初の国産乗用車だ。

シボレー インパラ コンバーチブル(1959年/アメリカ)

その一方で、第2次世界大戦で勝利したアメリカを象徴するのが、「シボレー インパラコンバーチブル」。全長5メートルオーバー、排気量は5000ccという戦後のアメリカの豊かさが如実に表れた一台。巨大なテールフィンなど、リアの造形は多くのカーデザインに影響を与えた。

モーリス ミニ マイナー(1959年/イギリス)

3台目にチョイスしたのが、日本国内でも馴染み深いイギリス生まれの「モーリス ミニ マイナー」。横置きのエンジンや前輪駆動などがその後の小型車のお手本になった、モーリス社が手掛けた一台。ちなみに「ミニ クーパー」は、ジョン・クーパーと共同開発したレースモデルだ。

フォード マスタング(1964年/アメリカ)

そして4台目は、再びアメリカの「フォード マスタング」。フォード社では、20世紀初頭に登場した「T型フォード」以来の大ヒット作となった。「マスタング」は当時の若者に向けて造られた比較的小型なクルマとはいえ、心臓部にはハイパワーを誇る水冷V型8気筒のエンジンを積んでいる。

ニッサン スカイライン 2000GT GC10型(1971年/日本)

5台目には日本車を紹介しよう!それが「ニッサン スカイライン 2000GT GC10型」、通称“ハコスカ”だ。3代目となったこのスカイラインは、ハイパワーと洗練されたデザインで日本の若者を虜にした、国内自動車史に輝く名車だ。

フォルクスワーゲン ゴルフ(1979年/ドイツ)

6台目は、ドイツの名車「フォルクスワーゲン ゴルフ」。現行モデルも世界でヒットしているゴルフは、コンパクトカーの指標とも言える一台。小型車ならではのFF(フロントエンジン、フロントドライブ)+ハッチバックドアを採用しており、今でも古さを感じさせないデザインだ。

アウディ クワトロ(1981年/ドイツ)

次もドイツの「アウディ クワトロ」。今では高級車メーカーとして知られるアウディが、市販車における4WDの先駆的メーカーであることはあまり知られていない。クワトロは、高性能車+4WDの先駆けであり、ターボチャージャー搭載エンジンによる圧倒的な加速と走行安定性が支持された。

メルセデス・ベンツ 190E W201(1989年/ドイツ)

こちらもドイツ車の雄が生み出した「メルセデス・ベンツ 190E W201」。ダイムラー・ベンツが初めて作った小型モデルで、1980年代後半から1990年代前半までのバブル期に日本へ上陸。国内の輸入車ブームを牽引した、当時の入門用ベンツだ。

ユーノス ロードスター(1989年/日本)

最後の2台は日本車をチョイス。まずは、名車「ユーノス ロードスター」。“小型2シーターオープンカー”の人気を市場で再燃させた一台。“人馬一体”のコンセプトは有名で、現行モデルにも引き継がれている。「ユーノス」は、当時のマツダが持っていた販売店網から命名された。

トヨタ MIRAI(2014年/日本)

ラストを飾るのは、世界初の量産型水素燃料電池自動車(FCEV)である「トヨタ MIRAI」。走行中のCO2排出量ゼロを実現していて、走行時に排出するのは“水”のみ!1回のフル充填(水素5キロ)で、約650キロを走行することができる。2020年に登場した現行型では航続距離が最大約850キロまで延びるなど、日々進化を続けている。

自動車の始まりから未来を解説するトヨタ博物館

トヨタ博物館は、クルマ館と文化館に分かれており、展示車がズラリと並ぶのがクルマ館だ。クルマ館の1階で来場者をまず出迎えてくれるのが、トヨタ初の生産型乗用車「トヨダ AA型乗用車」。当時は豊田自動織機の自動車部で製造していたため、「トヨダ」の名が冠されている。1階ではほかに、トヨタ自動車挙母工場の建設当時のレリーフにも注目しておこう。

大興奮の2階フロア。1~8のゾーンに分けて展示・紹介!

自動車技術の進化を体感できるのが2階。フロアは1~8の“ZONE”に分かれており、諸説あるが第1号のガソリン車とされる1886年製の3輪自動車なども展示。19世紀末~20世紀初頭にかけて登場した自動車を見ることで、どのように国産自動車が誕生していったのかを知るヒントになる。ガソリン、蒸気と動力源を模索しながら進歩する、人類の挑戦の過程が手に取るように分かる。

3階フロアには馴染み深い名車がズラリ

1950年代から現在までのクルマが展示されている3階は、2階に比べてより身近なクルマが展示されていると感じるはずだ。第2次世界大戦後のアメリカの“BIG3”(ゼネラルモーターズ、フォード、クライスラー)が世に出した豪華なマッスルカーが展示される一方で、ヨーロッパの国々や日本が生み出したスモールカー、スポーツカーなどの展示は見応え抜群!1960年代の経済成長を迎えた日本で登場したクルマや、1980年代にヒットを巻き起こしたミニバン、クロスSUVという新ジャンルも見ることができる。

そしてクルマ館の最後となるZONE13は、新たな動力源や燃料について考えさせられる場所。水素や電気の可能性を指し示すように、展示車のラストは2014年発表の「トヨタ MIRAI」となっている。

教材とも言うべき貴重な車両がてんこ盛りのトヨタ博物館。年代ごとに展示することで、時代ごとの世界情勢や社会課題まで浮かび上がらせている。機会があれば、ぜひ一度足を運んでみよう。

●トヨタ博物館/ 住所:愛知県長久手市横道41-100 / 電話:0561-63-5155 / 時間:9:30~17:00(入館受付~16:30) / 休み:月曜(祝日の場合翌日) / 料金:大人1200円、シルバー(65歳以上)700円、中高生600円、小学生400円、未就学児入場無料ほか / URL:https://toyota-automobile-museum.jp/

※新型コロナウイルスの影響で随時情報が変わる場合があります。ご利用の際はできるだけ事前確認をおすすめします。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大防止にご配慮のうえおでかけください。マスク着用、3密(密閉、密集、密接)回避、ソーシャルディスタンスの確保、咳エチケットの遵守を心がけましょう。

この記事の画像一覧(全13枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介