タザキの投資本案内「[新版]金融の基本」/その名の通り!この1冊さえあれば、敬遠していた「金融」がよく分かる

東京ウォーカー(全国版)

こんにちは。YouTubeチャンネル「聞いてわかる投資本要約チャンネル」を運営している、二児の父でサラリーマン投資家のタザキ(

@tazaki_youtube

)と申します。

学生時代に株の魅力を知って以来、投資本好きが高じて自分の学びをYouTubeで発信したところ、想像以上の反響を呼び、3年間でチャンネル登録者が10万人を超えました。これまでに読んだ投資・マネー系の本は300冊以上。

ここでは、多くの投資本やマネー本を読んできた経験から、特におすすめの書籍や、コスパの高い書籍を、経験値や投資スタイル別で紹介していきます。3回目となる今回は

「[新版]この1冊ですべてわかる 金融の基本」(著:田渕直也/日本実業出版社)

を取り上げます。

金融知識の大切さ、これ1冊でわかります

本書は解説がとても丁寧で、かつ内容は現代に即したものになっています。

金融のことを基礎からしっかり学んでいきたいという方には、非常におすすめの1冊ですね。

そもそも何で金融が大事なのかという基礎知識から、株式市場、債券市場、金利、為替、投資の基本、これからの時代の金融の流れなど、トピックとしては非常に幅広い本です。

金融は歴史を変えるほどの力を持つ

投資なんて怖い、やるもんじゃないと考えている日本人は非常に多いと思いますが、「今ほど投資の恩恵を受けやすい時代はない」と言えます。

本書では、かつてオランダが世界の覇権を握った時代にさかのぼり、その理由を金融の観点から解説しています。

1600年に、イギリスの東インド会社が設立されました。そして2年後の1602年、オランダも東インド会社を設立しました。

貿易事業をしたわけですが、大きな事業なのでまずは資金を集めなければいけません。お金の集め方は大きく2種類あります。

まず1つ目は、出資です。これは返す必要のないお金ですが、タダでもらえるわけではなく、株を渡して、その株は後々高値になれば売ることができます。

もう1つは借入。銀行などによる融資です。こちらは当然、利子分を足して返さなければならないお金です。

融資なら利子をもらえる。出資なら成長した時株を高値で売れる。両方に相応のメリットがあるように思えますが、当時は無限責任というのが当たり前の時代でした。

「ビジネスに挑戦したけど、思ったようにいきませんでした。お金だけなくなって成果は出ませんでした」となることもあるでしょう。

そうなってしまった時に、株主たちが出資したお金はもう返ってきません。諦めなければならないというのは、まず当然の話で。

無限責任だと、銀行などから融資してもらったお金も、何とかしなければならない立場なんです。自分が出した以上のお金を支払う可能性があったのです。

これが無限責任という制度で、当時は当たり前でした。

イギリスの東インド会社っていうのはこういった形でお金を集められていたので、株主にとってリスクが大きい事業でした。

そんな時代に

オランダの東インド会社では、当時画期的だった「有限責任」という形でお金を集めました

。有限責任だと、例えこの事業が失敗したとしても、出資者たちは自分の出資分をあきらめれば、もうそれでOKなんですよね。

今株式投資をやってる方からすれば当たり前なんですけど、当時はそれが画期的で、投資するハードルすごく下がったんですよね。

その結果どうなったかというと、なんと

オランダは、ライバルであるイギリスの10倍も出資金額を集めることができました。

これこそ、まさに金融のイノベーションで、それによってオランダはイギリスとの海上覇権競争に勝ち、アジア貿易を独占しました。

それが実際に、日本の歴史にもきちんと及んでいます。鎖国中に出島で交易をしていたのはオランダでしたね。

リスクを取れるお金が増えたことで、社会全体が挑戦をしやすくなり、発展したことも重要な点です。オランダが世界の覇権にのし上がったという結果だけでなく、航海術や造船技術の向上という形で社会全体の発展に寄与したのです。まさしく金融の力で、歴史が変わった瞬間といえます。

Amazonのキャッシュフロー経営

企業の金融。つまりコーポレートファイナンスを押さえるためには、キャッシュフローを学ぶことが欠かせません。

「利益は意見。キャッシュは現実」という言葉があります。利益は必ずしも絶対的なものではなく、社長の意思や判断が入る部分が少なからずあります。対してキャッシュは、そこに判断などが介在しない、現実の存在です。

倒産は、利益がなくなる時に発生するのではなく、キャッシュが回らない時に発生するのです。利益が出ているのにキャッシュが回らないのが「黒字倒産」です。

そこで、

キャッシュフローを重視して経営しようとするのがキャッシュフロー経営

です。

なぜ黒字倒産してしまうかといえば、一つには売上債権回転期間の長さが考えられます。法人間の取引において“商品を納品してすぐ現金で支払い”なんてことは基本ありませんよね。売掛金が上がってから、入金するまでにタイムラグがあるはずです。

場合によっては入金が遅れるお客様もいるかもしれません。会計上は売り上げがあるのに、キャッシュが全然入ってこないと、成長するための投資をできないどころか、迫ってくる支払いをすることもできない事になり、倒産してしまう場合もあります。

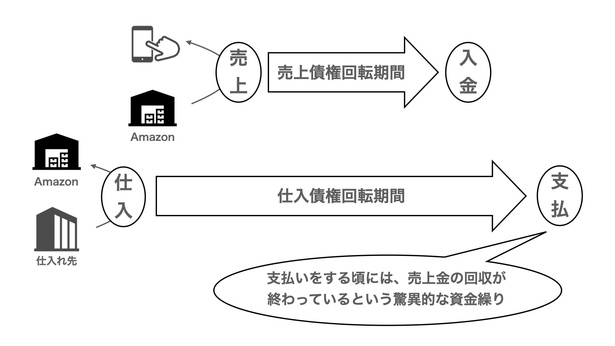

従って、売上債権回転期間の長さが非常に重要なわけですが、そこを徹底しているのがAmazonです。

Amazonは、仕入れた分の支払いになる買掛金に代表される流動負債の返済サイクルは長く、かつ売掛金などの流動資産の回収サイクルは可能な限り短くする

ことで、少しでも多くの営業キャッシュフローが残るようにしています。

豊富なキャッシュフローがあるため、積極果敢な先行投資をすることができ、それが高成長してきた源泉とも考えられます。

会計は「利益」を扱い、ファイナンスは「キャッシュ」を扱います。資金に関する将来の意思決定をするためには、キャッシュフロー管理は欠かせません。利益と同様、キャッシュも経営を左右する要素なのです。

「ゼロ金利」私たちはかつてない時代を生きている

金利がゼロ、そしてマイナスに転化したことは、金融史上最大の出来事

と言っても良いのかもしれません。

長年のデフレに苦しんできてた我が国日本は、1999年に世界初のゼロ金利政策に踏み切りました。

金融政策としてマイナス金利が最初に導入されたのは2012年のデンマークです。日本でも2016年に採用されました。

2022年には、世界的なインフレにより、世界の中央銀行で金利が上げられましたが、日本では頑なに低金利を維持し続けました。こうした低金利は一体何をもたらすのでしょうか。

お金の貸し借りがあればそこに金利が発生するという金融の本来の形が変わってしまい、どう戻すのかの見通しもありません。逆に、戻してしまえば利払い増による国家の破綻や、金融機関の損失拡大などをもたらしかねません。

従って、金利がない、異常だと思われていた状態がニューノーマルと考える人もいるそうです。私たちは、過去に例がない、新しい金融の世界を生きているわけです。

為替変動について—同じビッグマックの値段が変わるのはなぜか

2022年、世界各国が利上げに踏み切る中、低金利を維持した日本では、円安が進行し話題になりました(すでにピークを過ぎた感はありますが)。

為替は非常に複雑な要素が絡み合うのですが、そもそもなぜ為替は変動するのかという理由が、本書ではわかりやすく解説されています。

1…金利差

まず1つ目は、金利差です。金利が高い方が買われるという傾向があります。本来預金をすれば利息がもらえるはずなのに、今の時代は、全然円を預けていてもお金が増えません。

インフレが進行している米国のドルを持っていた方が、利息を多くもらえる分、ドル需要が増え、円安ドル高になると考えられます。

2022年はまさにそのように為替が動いたという見方が強いです。

しかし、いつでも必ずそう単純にそうなるとも限りません。他にも多面的な見方ができるのが為替です。

2…購買力平価説

通貨は、そもそもそれ自体に価値があるわけではありません。例えば1万円札なんて、要は紙切れなわけです。紙切れそのものに価値があるというよりは、「どんなものがどれくらい買えるのかによって価値が決まる」と考えるのは合理的に思えます。

であれば、為替レートは購買力の比になるはずではないか、というのが購買力平価の考え方ですね。

有名な指数としてビッグマック指数があります。

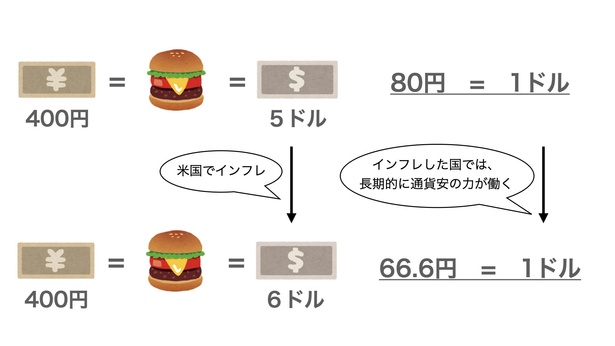

日本では仮に1個400円だとします(2022年11月時点で410円でしたが、計算を単純化するために400円とします)。そして、アメリカでは同じビッグマックが5ドルだとします。

すると「400円=5$」という式が成り立つはずです。計算すると、「80円=1$」になります。となると、今はすごく円の価値が過小評価されてる状況と見ることもできます。

そしてここから、アメリカだけがインフレして、同じビッグマックが6ドルに上がったとします。

「400円=6$」になるので、「66.6円=1$」になり、先ほどの「80円=1$」よりも、円高ドル安になったんですよね。つまり、

インフレをしている国の通貨の方が安くなりました。先ほどの金利差で見た時とは違う答えが導かれました。

そしてこの購買力平価についてですが、さまざまな計算方法があるため、ビッグマック指数のアプローチが絶対正しいということも言えないんですけれども、

一つ長期的な傾向として、インフレ率の高い国の方が通貨安になる力は働きやすい、ということはありそうです。「1」の金利差に関しては、より短期的な影響が大きそうです。

そうした、短期的な力、長期的な力、他にもその国の景気動向や、政治安定度、実需による力も働き、多面的な分析が必要になります。

タザキのまとめ「投資の基礎力を固められる本」

そうした、身近な事柄を交えながら、経済、金融に関わる話を幅広く学べる1冊ですので、初心者はもちろん、「もう基礎の話は飽きた!」という中級者以上の方でも、「この話は初めて聞いたな」という話が結構あるのではないかと思います。

「これをして儲かりました!」という本にはない、投資をするにあたっての基礎力を固められる1冊だと思います。

金融知識を一からしっかり学びたい人に、激推ししたいです。

基本的に、著者の田渕直也氏の書籍を僕は大好きなのですが、難易度が高めな代表作が多い印象で、なかなか初心者に推薦することはありません。そんな中、この本は初心者にもすすめたいですね。

この記事の画像一覧(全3枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介