“下町のナポレオン”ってどういう意味?麦焼酎「いいちこ」大苦戦の開発の裏側とネーミングの秘密

東京ウォーカー(全国版)

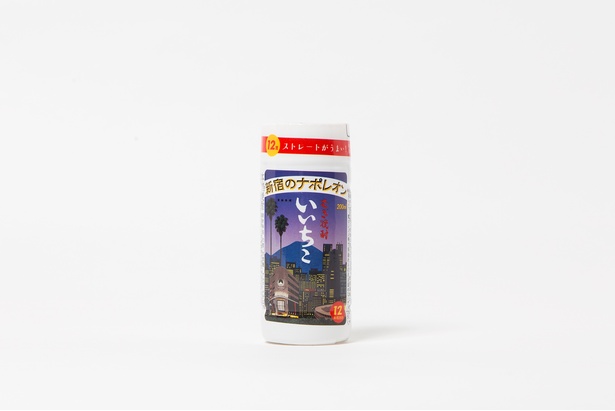

スーパーやコンビニエンスストアのお酒コーナーでよく目にする「いいちこ」。1979年の発売以来、多くの焼酎ファンに愛されている大分県産の本格麦焼酎だ。「青りんごの香りがする」と言われるほどフルーティで飲みやすいという特徴があり、“下町のナポレオン”のキャッチコピーで知られている。

しかし、多くの家庭や飲食店で親しまれているのにも関わらず、「いいちこ」という名前の由来については意外と知られていない。「“下町のナポレオン”って何?」という人も少なくないだろう。

今回は、そんな「いいちこ」の名付けの経緯と開発の裏側について、製造元である三和酒類株式会社(以下、三和酒類) コミュニケーションデザイン室チームリーダーの渡辺晶子さんに話を聞いた。

初の焼酎づくりに大苦戦!ネーミングのきっかけは?

「いいちこ」は三和酒類の創業20周年記念商品として開発された。もともと日本酒メーカーだった三和酒類にとって、初の本格麦焼酎の製造だったそうだ。これまで三和酒類では、粕取り焼酎(酒粕からアルコール分を抽出して製造される焼酎)はつくっていたものの、麦焼酎づくりは全くの未経験。麦を使った麹づくりなどの新しい技術を習得していくところから、手探りで始めたという。

香りが強く独特な味わいの焼酎が主流だった当時、三和酒類が目指したのは、クセがなくて飲みやすいフルーティな香りの麦焼酎。しかしなかなか思うようなものができず、開発は難航したそうだ。

「発売予定日を目前にしても商品が完成せず『今日で終わりにしよう』との声が上がり始めたころに、当時の工場長が夜通しで試行錯誤を繰り返していたところ、ようやく香りのいい焼酎が出来上がったそうです」

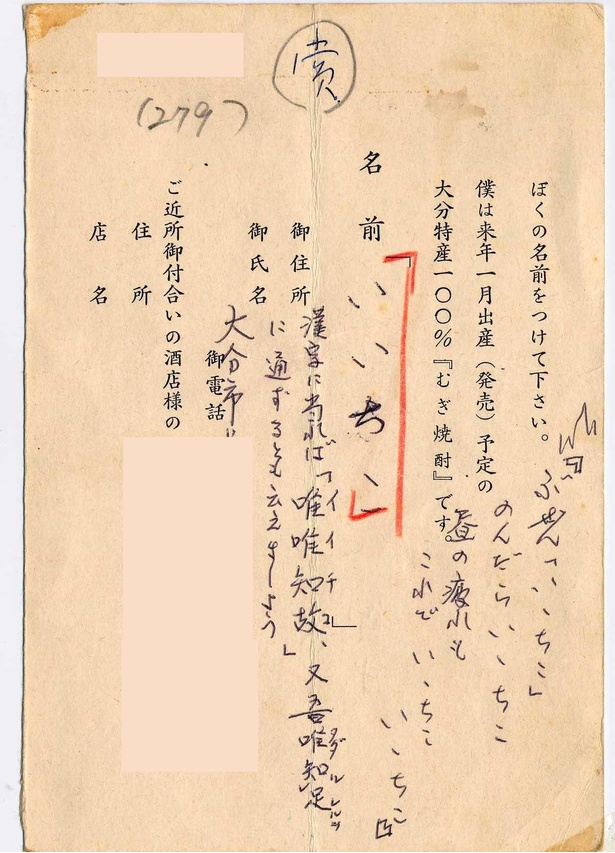

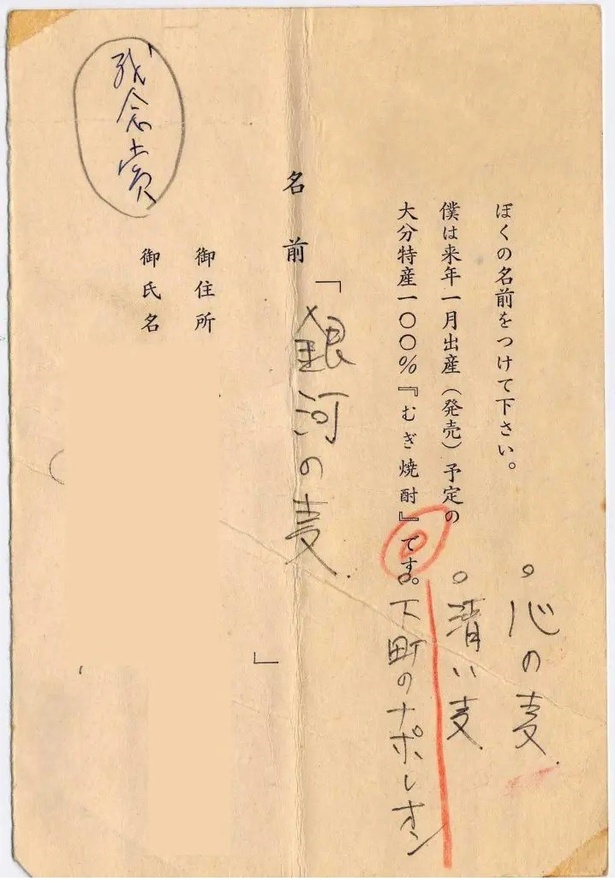

苦労の末に生まれた新しい麦焼酎。商品の販売に先立ち、地元・大分県内で商品名の公募を実施した。集まった約1200通の中から、豊前地方(現在の大分県北部)の方言で「いいですよ(よいですよ)」を意味する「いいちこ」に決定。そして、おなじみのキャッチコピーである“下町のナポレオン”も、寄せられた1枚のハガキに書かれていたものだった。

「応募者が本命のネーミング案とは別に小さく書いていたものが、“下町のナポレオン”の文字でした。“ナポレオン”はブランデーの等級を表す言葉で、熟成年数が長い高級酒に付けられます。当時からお酒が好きな方には広く知られたことだったので、『誤解を招いてはいけない』と、一旦はボツになりました」

ところが、ひとりの女性社員から「これはおもしろいですよ」と推薦があり、愛称として採用することに。「“高級感と庶民性を併せ持つ新しい酒”というコンセプトにぴったりだったそうです」と、渡辺さんは話す。

独自のこだわりが詰まった「広告」と「品質」

「いいちこ」といえば、“下町のナポレオン”以外に、商品や季節の広告ごとに付けられている意味深なキャッチコピーも有名だ。“野をゆけば野の花。”や“嘘なのか本当なのかどうでもよくなって、目を閉じる。”など、思わず目を止めてしまうフレーズたちは、どのように作り出されているのだろうか。

「ポスターやCMなどの広告宣伝は、アートディレクターで東京藝術大学美術学部デザイン科名誉教授の河北秀也さんにお願いしております。キャッチコピーはコピーライターの野口武さんによるものです」

1984年から始まった駅貼りポスターは、その時代の流れや季節に合わせて、「いいちこ」を楽しむひとときを美しいビジュアル世界とともにフレーズに込めてポスターにしている。「忙しい日常の中にあってもゆったりとした気分で焼酎を楽しんでほしい」という願いが込められているそうだ。

ポスター自体は毎月1枚と、クリスマスの時期に1枚、年間で13枚発行している。クリスマスの時期にあえて違う広告を出すのは、「クリスマス前の時期と、年末の慌ただしく気忙しい時期では、人々の気持ちも異なるから」だそう。ポスターを見たユーザーからは、「美しい風景が心に刺さった」「自分の気持ちと重ねながら見た」といった反応が寄せられているそうだ。

広告でのアプローチでも消費者の心を掴んで離さない「いいちこ」だが、品質へのこだわりも深い。

「『いいちこ』に使われるのは、主にオーストラリア産の大麦です。焼酎づくりにおいて原料は重要なもののひとつです。粒が大きく形がそろっていて、でんぷんが豊富な大麦でないと、いい麹ができません。厳しい基準を設けてテストや試作を繰り返し、品質や安全性をクリアした麦だけを使用しています」

現地の農家と提携して安定供給の体制を構築し、大麦集荷会社や大学との共同研究を実施。さらには現地に赴いて情報交換を行っているそうだ。味が均一になるよう麦の特性を掴んで社内独自の技術でコントロールする。それこそが、三和酒類が誇る品質管理のしくみだ。

「同じように、麹づくり、もろみづくり、蒸留、そして完成した焼酎の充填など、各工程に細かな基準の幅を設けて、その基準に入るように製造・生産をコントロールしています。焼酎づくりの全工程に何十カ所もの『関所』を設けて、一つひとつクリアすることで、間違いのない商品をお客様へ提供しています」

若い世代にも積極的にアプローチを。ファン層を広げるための工夫

現在、「いいちこ」を冠する商品は複数販売されている。「レギュラー」と呼ばれる「いいちこ25度」から、ブランドの頂点に立つ「いいちこフラスコボトル」まで、ラインナップはさまざま。しかし、現在のメイン購買層が60代以上であるなか、若い世代に訴求するためのアプローチや商品開発にも取り組んでいるという。

「若い世代の方にとって、焼酎は“お父さんやおじいちゃんが飲むもの”という印象があり、あまり“自分が飲むもの”というイメージではないという声を聴くことがあります。そのイメージを変える施策として、『フジロックフェスティバル』をはじめとした音楽フェスにも出店しています。また、過去にはBEAMS JAPANとコラボし、オリジナルパッケージのカップ焼酎やファッショングッズも発売しました。アートや文化と掛け合わせて、焼酎をカジュアルに楽しんでいただくための場づくりを進めています」

2024年の1月末には、初めてのホット専用のカップ商品「ホッといいちこ」が新発売された。渡辺さんは、「麦焼酎になじみがない方が『いいちこ』を手に取るきっかけになってほしい」と語る。

「今回の新商品は、『いいちこをホットで手軽に楽しみたい』というお客様からのお声で実現しました。まずはそのまま楽しんでいただき、そのあと、焼酎のアレンジで定番のレモンや梅干しを入れたり、緑茶や紅茶のティーバッグを入れて飲んでいただくのもおすすめです」

異色の組み合わせに思えるが、麦の香りや「いいちこ」が持つフルーティな味わいと非常に合うのだとか。また、渡辺さんによると、ベルガモットなど柑橘系フレーバーの紅茶で割ると、とても華やかな味わいになるとのこと。焼酎を飲んだことのない人におすすめの飲み方だ。

「いろいろな飲み方ができる点が、本格焼酎の最大の魅力だと感じています。今まで『いいちこ』を飲んだことがない方にも、“自分たちの世代のお酒でもある”として感じていただけるような施策展開を行いながら、魅力的な商品づくりを進めていきたいです」

厳選された大麦と、日本の伝統技術である麹づくりから生まれた「いいちこ」。海外の酒類コンテストでも最高賞を得るなど、国内だけでなく海外からも高い評価を受けている。今後はさらに若い世代からも愛され、長年人々を魅了し続けるお酒になるだろう。

取材・文=倉本菜生(にげば企画)

この記事の画像一覧(全13枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介