「話のさわり」は、冒頭のことじゃない!「雨模様」は、まだ雨が降っていない!?意味を間違えやすい言葉20選

東京ウォーカー(全国版)

言葉の雑学をクイズ感覚で学べる

「けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養」

(KADOKAWA)が、2024年12月20日に発売された。Amazonでは「雑学・クイズ」「パズル・ゲーム」部門で1位を獲得した注目の新刊だ。

今回はその中から、「実は意味を間違えている言葉」をテーマに、著者のけんたろさんが解説する。

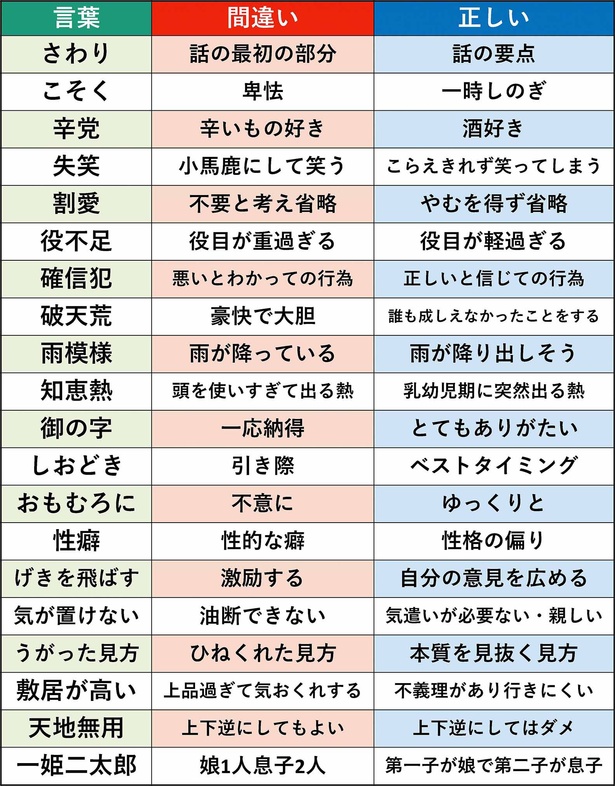

「実は意味を間違えている言葉」

こんにちは。クイズを愛する3児のサラリーマンけんたろ(

@kenlife202010

)です。クイズ好きが高じて、日本語や雑学に興味を持つようになり、X(旧Twitter)やVoicyではクイズを中心に言葉の知識や雑学ネタを発信しています。 今回のテーマは

「実は意味を間違えている言葉」

です。

私たちが普段何気なく使っている日本語にも、実は意味を間違えて使っているものが意外にもたくさんあります。

たとえば、

「さわり」

。よく「この話はさわりしか知らないんだ」と言いますが、これを「話の冒頭の部分」と勘違いしている人がいます。正しくは「話の要点」。元々は浄瑠璃の一部である義太夫節の“聞かせどころ” から来ています。2007年度の文化庁の調査によると、55.0% の人が誤解しています

他にも、

「こそく(姑息)」

という言葉。 「あいつはこそくな奴だな」というような使い方で卑怯を意味する形で使われることがありますが、正しくは「一時しのぎ」を意味する言葉です。「姑」はちょっと、「息」は休む、の意味から来ています。医療分野では「姑息的治療」といって、根治を目指すのではなく患者の苦痛の軽減や一時的な症状改善の目的で行われる治療を指す言葉として使われます。2021年度の文化庁の調査によると、73.9% の人が誤解しています。

そんな実は意味を勘違いして使っている言葉を図でまとめてみました。それぞれの言葉の本来の意味を由来などを交えながらご紹介していきます。

辛党:

甘党の対義語として辛いもの好きを意味する言葉として使われていますが、本来は「お酒もしくは塩辛いもの、あるいは両方が好きな人」を指す言葉です。激辛好きというよりは塩辛いもの好きの意味です。

失笑:

馬鹿にする意味合いで使われることが多いですが、本来は我慢できず笑ってしまうという意味です。「失」には「失う」ではなく、中に抑え込んでおくべきものを、抑え切れずに外へ出してしまうという意味があります。あきれて笑われることは「失笑」ではなく「失笑を買う」と言います。2023年度の文化庁の調査によると、67.0%の人が誤解しています。

割愛:

元々は仏教用語で、仏教では執着を断ち切ることが重要な教えの1つです。「割愛」はこの考え方を表現した言葉であり、精神的な成長や解脱への道を示唆しています。現代では、「省略する」や「控える」という意味で使われることが多くなっていますが、やむを得ずという意味合いは残っています。2021年度の文化庁の調査によると、65.3% の人が誤解しています。

役不足:

自分を過小評価する意味でビジネスシーンで間違って使われることがありますが、本来は芝居などで割り当てられた役が自分の実力に対して軽すぎると役者が不満を示す言葉から来ています。相手によっては怒られてしまうかも。「力不足」と混同しがちです。 2012年度の文化庁の調査によると、51.0%の人が誤解しています。

確信犯:

元々は法律用語で、「政治的・道義的・思想的・宗教的な確信に基づく義務感または使命感によって行われる犯行」を意味するものですが、「悪いとわかっての犯行」という意味で広まっています。 法律の世界では、確信犯は刑の軽減事由になることがあり、これは、犯罪者の動機が純粋な信念に基づいている場合、社会的な危険性が低いと判断されるためです。2015年度の文化庁の調査によると、69.4%の人が誤解しています。

破天荒:

元々は中国の故事に由来する言葉です。「天荒」とは未開拓の土地を表す言葉ですが、かつて唐のとある州で科挙という難関な試験に合格する者が百年以上現れず、未開拓の土地を意味する「天荒」と呼ばれていました。ある年、劉りゅう蛻ぜいという人物が科挙に受かり、ついに「天荒を破った」つまり「破天荒」と呼ばれ、「誰も成しえなかったことをする」という意味となりました。2020年度の文化庁の調査によると、65.4% の人が誤解しています。

雨模様:

雨あま催もよいというのが語源で、「雨を催す」つまり「これから雨が降りそう」ということになります。「眠気を催す」もまだ眠ってはいませんよね。2022年度の文化庁の調査によると、約半数(49.4%)の人が誤解していました。

知恵熱:

元々は「生後6、7カ月を過ぎた頃の乳児に見られる原因不明の発熱」でしたが、慣れないことに頭を使う様子を赤ちゃんにたとえた比喩の意味で使われ、そのまま本来の意味が忘れられていったと考えられています。現在ではその原因は脳の発達と関連があると考えられており、新しい神経回路が形成される過程で体温が上昇する可能性が指摘されています。2016年度の文化庁の調査によると、40.2% の人が誤解しています。

御の字:

「御」は尊敬を表す接頭辞なので、「『御』の字を付けたいほど非常に有り難いもの」というのが本来の意味です。2018年度の文化庁の調査によると、49.9%の人が誤った意味で理解しています。

しおどき:

「潮時」という漢字の通り、船で海を渡る時の丁度いい潮の満ち引きを表します。スポーツ選手や政治家の引退の際によく使われることから、「終わり」という誤用が広まったと考えられます。2012年度の文化庁の調査では、60% の人が正しい意味を理解していた一方、36.1% の人が誤った意味で理解していました。

おもむろに:

漢字で書くと「徐に」。徐行運転などで使われるように「ゆっくり」を意味します。「おもむろに」の「おもむ」は、古語の「赴おもむく」に由来します。「のろのろと」などより上品な感じがしますね。2014年度の文化庁の調査では、40.8%の人が誤解しています。

性癖:

元々は、人間の心理や行動に現れる癖や偏り、傾向、性格、性質のことを指します。例えば、虚言癖や収集癖なども該当します。しかし、最近は「性」の字から性的嗜好の意味合いで使われることが多くなっています。

げきを飛ばす:

げきを「激」と勘違いして誤用が広まっていますが、「檄」が正しい漢字。檄とは、自分の主張を述べて同意を求め、行動を促す文書のことです。日本では江戸時代に「檄文」という形で広まり、幕末の志士たちがよく使用しました。2017年度の文化庁の調査によると、67.4% の人が誤解しています。

気が置けない:

「気が置ける」は相手に対してあれこれ考えてしまう時に用いる言葉です。それの反対なので、気遣いする必要がないという意味ですが、「信頼が置けない」などの使い方と混同して誤用が広まったと考えられます。2006年度の文化庁の調査によると、48.2% の人が誤解しています。

うがった見方:

「うがつ」とは「穴を掘る」という意味で、そこから転じて「物事を深く掘り下げ、本質を的確に捉える」という意味でも用いられる言葉です。2023年度の文化庁の調査では、60.7% の人が誤った意味で理解しており、否定的なニュアンスで使われることも多くなっています。

敷居が高い:

元々は不義理の意味合いが含まれていましたが、最近は「ハードルが高い」「垣根がある」などの表現と混同していると考えられます。2019年度の文化庁の調査では、56.4% の人が誤解していました。

天地無用:

運送業界用語で、「天地入替無用」から来ており、荷物の上下を間違えないようにするための注意書きです。「無用」は「~してはいけない」という意味です。2013年度の文化庁の調査では、約3割の人が誤った意味で理解していました。

一姫二太郎:

最初に生まれる子は育てやすい女の子で、2人目は男の子の順に授かるのが理想的という江戸時代からの社会観念を反映した言葉です。類似表現に「一男一女」がありますが、こちらは性別の順序を問わず、男女1人ずつを意味します。2000年度の文化庁の調査によると、33.7% の人が誤解しています。

この記事の画像一覧(全2枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介