健康的な体の維持には“朝のたんぱく質摂取”が必須…栄養学のスペシャリストと企業の連携による「朝たんぱく協会」設立記者発表会に潜入

東京ウォーカー(全国版)

近年、健康や美容への意識の高まりとともに注目されている“たんぱく質”。たんぱく質は筋肉だけでなく、体型維持や代謝、体内時計の調整などにも深く関わる、すべての世代にとって欠かせない栄養素だが、多くの人は朝食でのたんぱく質摂取量が十分ではないという。こうした状況を受けて、「朝にたんぱく質が不足しているという事実」と「朝にたんぱく質を積極摂取する意義」を多くの人に知ってもらい、健康的な生活のきっかけにしてほしい……という想いを共有する有識者や企業が集結。「朝たんぱく協会」を発足する運びとなった。

栄養学の専門家とゲストによるトークセッションも展開

2025年9月3日には、同協会の設立背景やビジョン、朝たんぱくに関する実態調査の結果などを発表する設立記者発表会が都内にて開催。朝たんぱく協会参画者である、跡見学園女子大学の石渡尚子教授(専門:栄養・食物学)、立命館大学の藤田聡教授(専門:運動生理・生化学)、広島大学の田原優准教授(専門:時間栄養学)が登壇し、それぞれの専門的な視点から、朝にたんぱく質を摂ることの意義やエビデンスなどについて、セミナー形式のプレゼンテーションを行った。

藤田聡教授のプレゼンテーション「筋肉と朝たんぱくの関係」

運動生理・生化学を専門とする藤田聡教授のプレゼンテーションは「筋肉と朝たんぱくの関係」というテーマで、トピックは「1:筋肉量の低下とその弊害」「2:食事によるたんぱく質摂取と筋肉量の関係」「3:運動による筋肥大とたんぱく質摂取の重要性」の3つ。

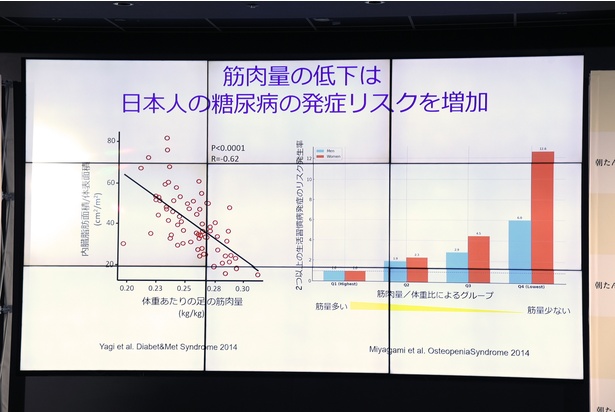

まずは、筋肉量の低下はさまざまな疾患の発症リスクと関係している…として、筋肉量が少ないと内臓脂肪が増えること、糖代謝の調節がうまくできず、糖尿病になりやすくなること、ひいては死亡リスクの増加につながることなどが説明された。

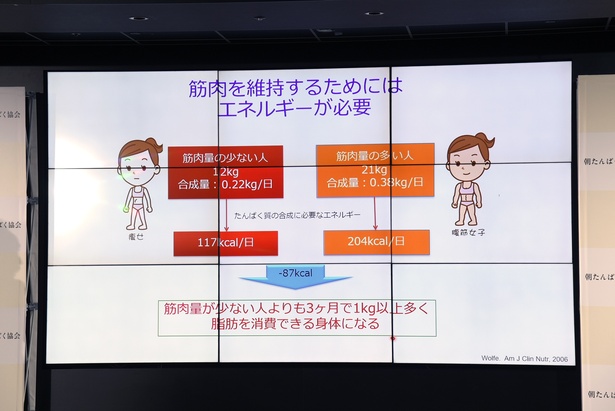

また、筋肉を維持するためにはエネルギーが必要で、それは美容にも影響することも解説。筋肉量が12キロの人と21キロの人を例に出し、一見するとわずかな差に見えても、その状態が長く続くと、2人の間で脂肪の消費量には劇的な差がつくという。

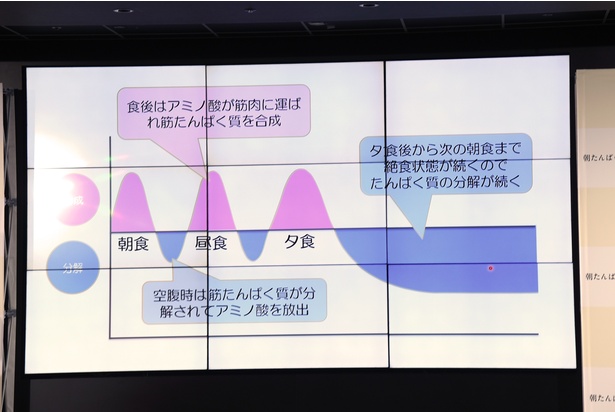

さらに筋たんぱく質に関しては、食事を摂ることで合成され、空腹時には分解されるという、合成/分解のアクションがくり返し行われていることや、若く健康なうちはその比率は均等だが、老化とともに合成<分解となっていくこと、だからこそ加齢とともに、より多くのたんぱく質を摂ることを意識しなければならない…といったことも解説された。

プレゼンテーションの中盤では、「筋たんぱく質の合成刺激に重要なのは必須アミノ酸」ということで、まずは体内ではごくわずかしか生成できないため、食事から摂取する必要のある「必須アミノ酸」を紹介。

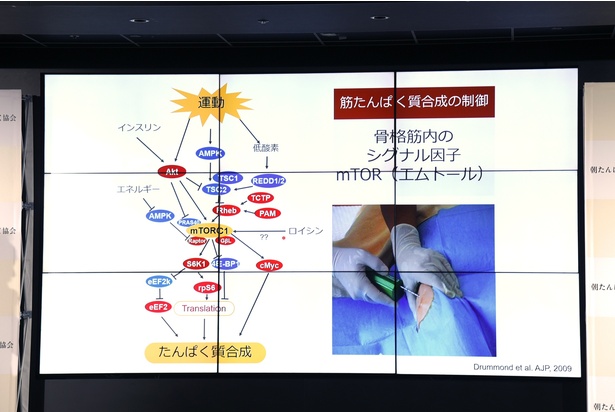

筋たんぱく質合成の制御をしている、骨格筋内のシグナル因子「mTOR(エムトール)」を活性化させるには、必須アミノ酸の一つである「ロイシン」が特に重要…とのことで、たんぱく質合成の一連の流れが図とともに説明された。

また具体的に、どれくらいのたんぱく質を摂るのが理想か、日米それぞれでリサーチした情報も提示しつつ、話題は「たんぱく質レバレッジ仮説」に移行。

こちらはオックスフォード大学のシンプソン博士が2005年に提唱した仮説で、動物(人間を含む)は必要なたんぱく質量を摂取できるまで、食事を続けようとする傾向がある…というもの。つまり、たんぱく質が不足していると、満腹感を得にくく、食欲が強まり、結果として食事の摂取量が増え、肥満につながる一因になるという。

藤田教授は「たんぱく質レバレッジ仮説」の具体的な解決策として、朝・昼・晩でバランスよく、たんぱく質を摂取することを提案。

たんぱく質は、1日トータルで必要な量(約60グラム)を摂取すればいい…というものではなく、三度の食事で均一な量(約20グラム)を摂るのがもっとも体にいいそうで、そのなかでも特に朝食で摂取することが重要であると話す。

(※男性の摂取推奨量は、50代までが1日65グラム、60代からは60グラム。女性の摂取推奨量は全年齢で50グラム)

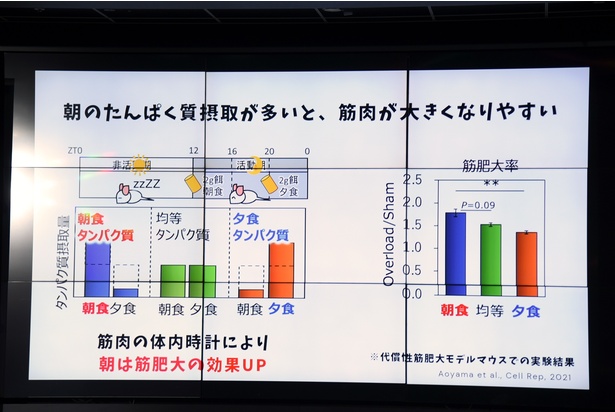

大学生を対象に調査を行ったところ、3食でバランスよくたんぱく質を摂っている学生と、そうでない学生では、筋肥大効果に大きな差があったことや、朝食でしっかりたんぱく質を摂ったほうが、トレーニング効果は増加することなどが判明したという。

そして最後に、トピックの回答として以下の説明がなされ、藤田教授のプレゼンテーションは終了した。

1:筋肉量の減少は生活習慣病のリスクを増加する。

2:筋肉量の維持には食事からのたんぱく質摂取が重要(ロイシンが筋たんぱく質合成のトリガーとして働く。高齢者は筋肉量の維持に、より多くのたんぱく質が必要)。

3:朝食でのたんぱく質摂取は、年齢に関わらず筋量の維持・増加において重要(朝食でのたんぱく質摂取は筋トレによる効率的な筋肥大に重要)。

田原優准教授のプレゼンテーション「時間栄養学からみた朝たんぱく質の重要性」

時間栄養学を専門とする田原優准教授のプレゼンテーションは「時間栄養学からみた朝たんぱく質の重要性」というテーマで、トピックは「時間栄養学?体内時計?」「朝食と朝たんぱく質の重要性」「朝型・夜型と朝たんぱく質の関係」「朝たんぱく質によるサルコペニア予防」の4つ。

田原准教授の提唱する「時間栄養学」とは、「なにを」「どれくらい」食べるか…というこれまでの栄養学の考え方に、「いつ?」というタイミングも要素として加えた新しい栄養学。

こちらを考えるうえで重要になってくるのが「体内時計」という概念で、体内時計の乱れは糖尿病や肥満、鬱、睡眠障害、癌の発症リスクに大きく影響するという。また、体内時計の感覚は24時間より少し長いそうで、乱れた状態を放っておくと、1日が30時間のように感じてしまうこともあるのだそう。

田原准教授によると、これをリセットするには、朝の光を浴びたり、決められた時間に朝食を摂るのが効果的…とのことで、その際に優先して摂るべき栄養素が「たんぱく質」だという。

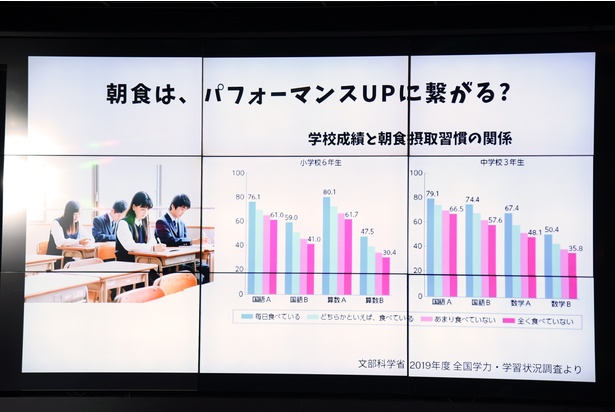

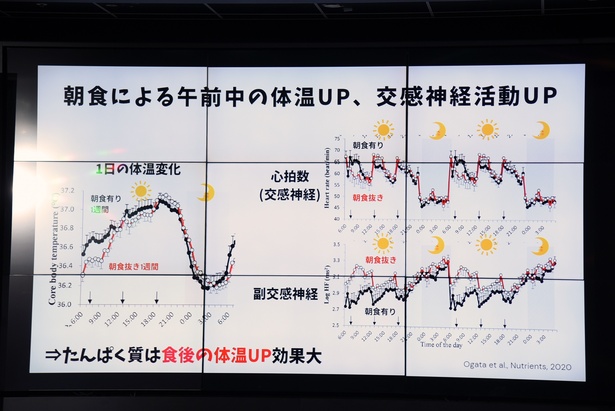

その理由は、たんぱく質に含まれる「IGF-1」というホルモンに、体内時計を朝方に調整する効果があるからで、事実、朝食をしっかり摂ることで、体温はもちろん、心拍数(交感神経)や副交感神経も良好な数値を記録。朝から頭もよく働き、仕事や勉強の効率がアップすることが報告されている。

また、朝食を食べないことのデメリットとして、田原准教授は「食後高血糖(血糖スパイク)」にも触れた。朝食抜きの生活を長く続けていると、昼食、夕食を摂った際に血糖値が急激に上昇する体質になりやすいそうで、それに伴い、糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞といった疾患も発症しやすくなる。プレゼンテーションの中盤では、「朝型の生活を心がけ、しっかり朝食を摂るようにしよう」という提案がなされた。

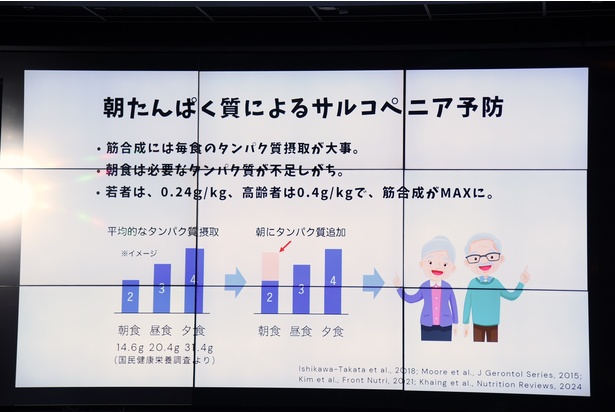

そして終盤では、朝食で十分な量の「朝たんぱく質」を摂取することは、加齢や運動不足、栄養不良などにより、骨格筋の量と筋力・身体機能が低下する「サルコペニア」の予防にもつながると言及。

また近年では、アプリをはじめとしたヘルステックな技術を活用すれば、誰でも手軽にたんぱく質の摂取量などを調べられるので、それらも積極的に活用するべき…と話し、田原准教授のプレゼンテーションは終了した。

石渡尚子教授のプレゼンテーション「健康を支える食習慣としての朝たんぱく」

栄養・食物学を専門とする石渡尚子教授のプレゼンテーションは「健康を支える食習慣としての朝たんぱく」というテーマで、あらためて「たんぱく質とはどういった栄養素なのか?」という解説から始まり、たんぱく質を構成する「アミノ酸」についても説明がなされた。

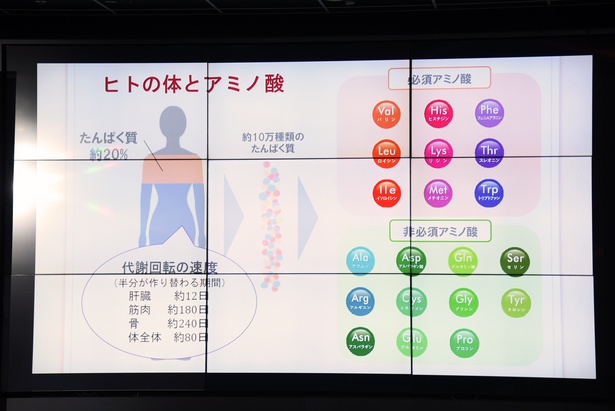

石渡教授によると、地球上には数千種類のアミノ酸があり、人体は20種類のアミノ酸で構成されているという。また、その20種類のアミノ酸は「必須アミノ酸」と「非必須アミノ酸」に分かれており、これらを摂取・消費することで、肝臓、筋肉、骨といった人体の各部位は日々作り直され(スクラップ&ビルド)、健康な状態を保てている…とのこと。

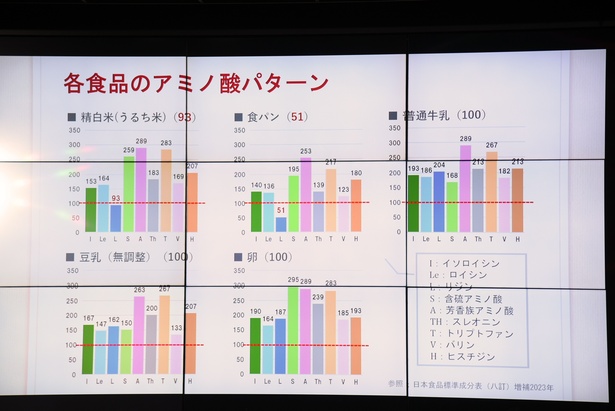

ちなみに、たんぱく質を含む食品に、必須アミノ酸がバランスよく含まれているかどうかを表す指標を「アミノ酸スコア」といい、こちらの数値が高いほど、多くのたんぱく質を生成することができる。

例として、精白米(うるち米)、食パン、普通牛乳、豆乳(無調整)、卵に含まれているアミノ酸を比較したところ、牛乳、豆乳、卵はいずれの必須アミノ酸もバランスよく含まれていたが、精白米と食パンは一部欠けているアミノ酸があることが明らかになった。

また石渡教授は、こちらの説明に加えて、「食事による体熱産生」についても言及。これは食事を摂り、栄養を摂取しなければ、体を動かすための熱を産生できない…という、ある意味、当たり前のことではあるのだが、一般的に摂取したエネルギーのうち、その10%が熱の産生で消費されるという。

ちなみに、もし仮に栄養素を完全に分けて摂取した場合、たんぱく質だけなら摂取した量の30%が消費されるのに対し、炭水化物や脂質では5%程度しか消費されないそうで、こうした数値上の差からも、朝から効率よく体を動かし、頭を働かせるには、たんぱく質の摂取が何よりも重要であることが見て取れる。

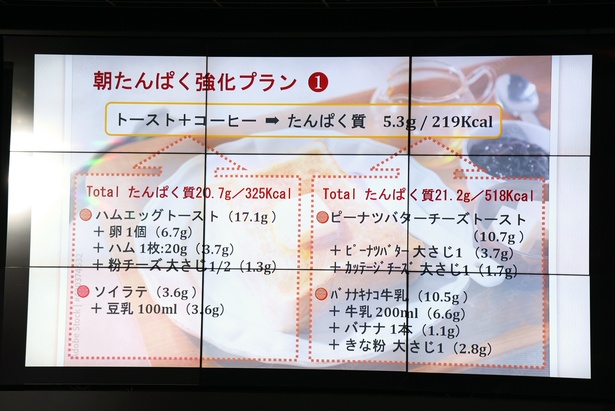

これらの情報を踏まえて、プレゼンテーションの後半では、石渡教授が考えた「朝たんぱく強化プラン」が発表される。こちらは手間暇をかけず、ちょっとしたアイデアを加味するだけで、朝食で摂取できるたんぱく質の量を増やせる方法を紹介したもので、パン食と米食、それぞれの強化プランが2種類ずつ公開された。

さらに、チョイ足しに最適な食品をリストアップして紹介する一幕もあり、アミノ酸スコアの指標が高かった豆乳、牛乳に加え、冷凍枝豆やきな粉、豆腐粉といった豆製品は軒並み優秀であることも説明された。

そして最後に、たんぱく質を摂るときの注意事項として、以下の2点を解説。

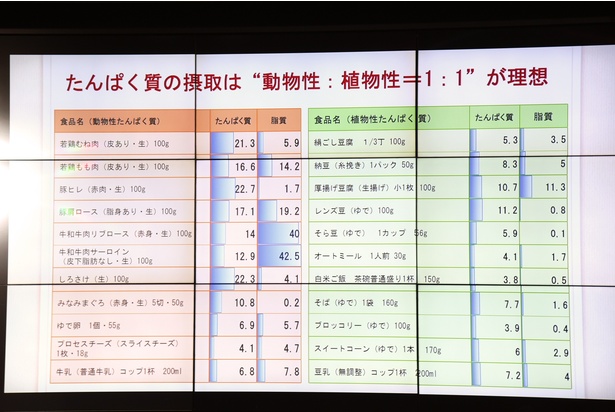

1:食材の量=たんぱく質の量ではない。

2:たんぱく質の摂取は、動物性:植物性=1:1が理想。

特に2に関しては、動物性のたんぱく質は栄養価が高いが、そのぶん、動脈硬化や心筋梗塞の原因となる脂質も大量に含まれているので、これを“食べない”のではなく、一部を植物性のたんぱく質に“置き換える”という考え方が大切だという。そしてトータルで栄養バランスを考えることで、健康的な生活は維持できると話し、石渡教授のプレゼンテーションは終了した。

なお、今回の設立記者発表会およびプレスセミナーには、上記の朝たんぱく協会参画者に加え、お笑いコンビ“品川庄司”の庄司智春さんとタレントの若槻千夏さんも特別ゲストとして登壇。教授陣とともにトークセッションをくり広げ、会場を盛り上げた。

取材・文=ソムタム田井

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

この記事の画像一覧(全20枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介