アイヌの今を知り歴史を学ぶ 北海道博物館のこだわりの展示方法に注目 3(全3回)

北海道ウォーカー

北海道の自然・文化・歴史を5つのテーマに分けて紹介している北海道博物館。アイヌ文化をより深く知るため展示方法にこだわった第2テーマ「アイヌ文化の世界」を紹介してきましたが、最後に同館がリニューアルした2015年に新たに加えられた、言葉や芸能に関するコーナーへ行ってみましょう。

アイヌ独特の音楽の世界

映像資料の充実している「ことばを聴く」のコーナーではアイヌの踊りや音楽、口承文芸に触れることができます。大小のモニターでは歌謡、踊り、楽器、散文説話、神謡、英雄叙事詩を鑑賞することができます。

歌や踊りのプログラムでは演者の出身地や年代のバランスにも配慮。誰の演奏なのかわかるようにプロフィールも掲示されています。

アイヌの音楽において歌はとても重要なものです。踊りも、すべて歌を歌いながら踊ります。音楽が専門の同館研究主幹、甲地利恵さんはアイヌの音楽の中では「声を使うもののレパートリーが圧倒的に多いです」と話します。

アイヌの歌を聞くといつもフワリと体が浮くような不思議な浮遊感を感じますが、それはアイヌの歌唱法「ウコウク(追いかけて歌う)」の影響かもしれません。輪唱に似ていますが、輪唱が重なり合う部分のハーモニーを重視しているのに対して、ウコウクはテンポと言葉が刻むリズムだけ変えずに前の人のあとを「追いかけるように歌う」もの。同じメロディを1小節か2小節空けて歌いはじめることが多いようです。

館内にはこのウコウクの歌唱法を、歌詞を見ながら楽しめるコーナーがあります。ひとり、そして次の人…と3人のハーモニーを目で追いながら聞いていたら、全く違和感なく違う曲につながっていてびっくり! 舞台を鑑賞しながら歌を聴くのとは違う発見があります。

ただアイヌの歌詞は意味がよくわからないものも…。このコーナーで聞くことができる曲も鳥のことを歌ってはいますが、あまり内容はないようで「アイヌの歌というのは声のよさやメロディ、リズムを味わうものだったのでは」と甲地さんは言います。

その横ではアイヌの楽器、トンコリを演奏することもできます。持ってみると意外に軽く、中に入っている小さな玉(心臓、魂とされるもの)がコロンといい音をたてました。自分で演奏できるように楽譜も用意されています。5本の弦と音符に番号が振られているので、譜面が読めなくても問題なし。短い一曲を奏で終わるとアイヌ音楽の世界に近づいた気がします。

通常博物館ではトンコリに触れられる機会はありませんが「アイヌの音楽をフィジカルに感じてほしい」という思いから、コーナーを設けたと甲地さんは言います。自分の肩で支えながら演奏するので、まさに体で音楽を感じることができます。ちなみにトンコリは、歌い手の声に合わせて弦を調整したとか。カラオケのキー設定みたい!

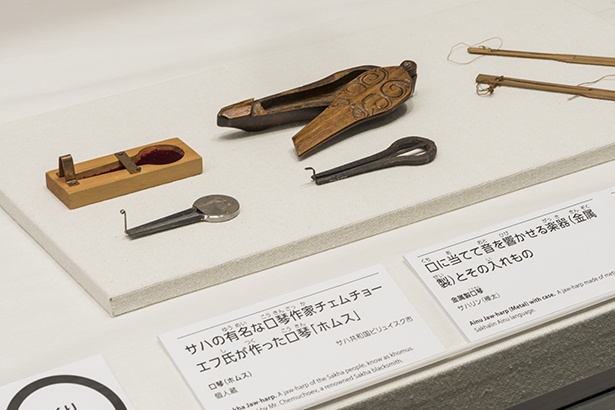

アイヌの楽器では、竹製のムックリ(口琴)も知られています。「竹のムックリは一種のリサイクル品でもあったようです」。というと…?「北海道では竹が取れないですよね」。あ、そうですね。「交易で手に入れた竹製品の廃材を使って作ったようです。それ以前は北海道で採れるネマガリダケなどで作ったとも言われています」。音は竹製のほうが良いようです。

口琴は世界各地の民族が使用している楽器で、同館ではサハリン(樺太)のアイヌの金属製のものも見ることができます。

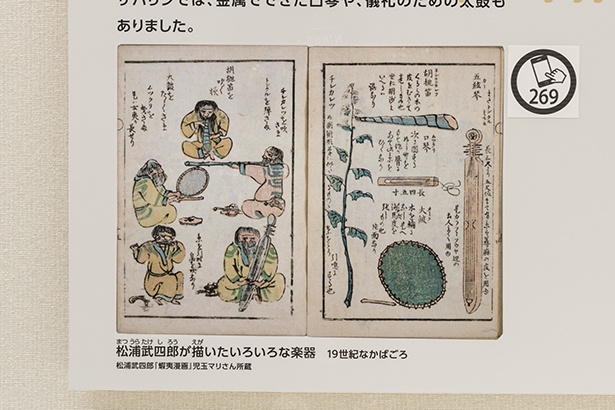

アイヌの楽器というと代表的なものはこのムックリとトンコリですが「じつはほかのものもあったようなんです」と甲地さん。同館に展示されている「北海道」の名付け親として知られる松浦武四郎が残した絵に、その証がありました。ムックリとトンコリのほか、現在ほとんど知られていないラッパ状のものと太鼓が描かれています。

「ラッパ状のものはどうやって演奏したのかもわかりません。太鼓はサハリンのアイヌの儀礼で使われたと言われています」。

こうして自分で演奏したり音楽に関する展示を見た後でアイヌ音楽をもう一度味わいたくなったら、ぜひ小さいモニターの方へ。短いプログラムでも4分、じっくり見るプログラムは約20分とたっぷり鑑賞できます。

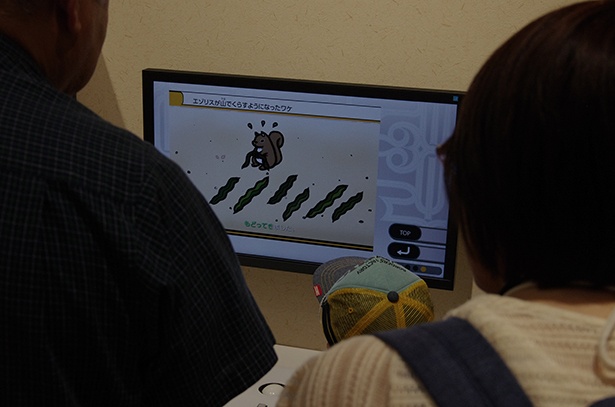

アイヌ語にリアルに「触れる」経験を

小さいモニターにはアイヌ語の物語をデジタル絵本やアニメーションにしたものもあり、そちらもおすすめです。物語の世界に入りやすく、字幕も「なし(アイヌ語の音声だけ)」、「日本語の字幕付き」など選べます。斬新なのがセリフやテロップをとことん少なくしたアニメーション! 多くの人がアイヌの世界観に触れられるように、と小さな子どもでも日本語がわからなくても、ある程度理解できるように工夫されています。

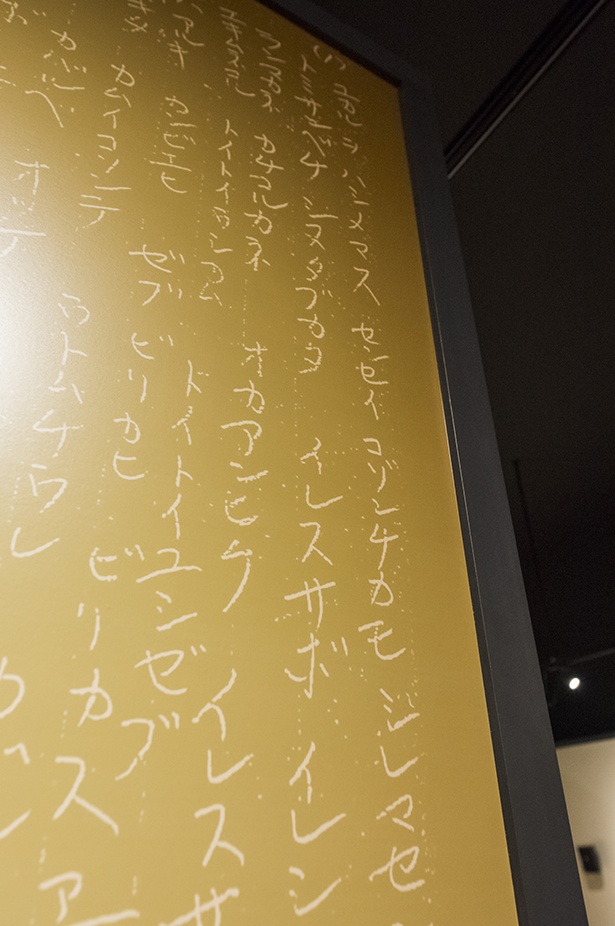

逆にカラオケのようにアイヌ語の音声に合わせて日本語の字幕が進んでいくテロップはアイヌ語の勉強に有効かもしれませんね。そう言うと、同館で言語の分野を担当する田村雅史さんは「アイヌ語に親しむなら、まずこのコーナーへどうぞ」とモニターと背中合わせのコーナーへ。「言葉は形にするのが難しいのですが、これから楽しんでもらえると思います」と示したのは、アイヌ語が書かれたブロック。

ブロックに書かれた言葉を選び、台のシールの色と合わせて並べれば文章のできあがり。アイヌ語には日本語にない「人称接辞」という文法上のルールがありますが、その部分は「子どもたちが好きな赤にしてみました」と心憎い配慮も。もちろん、そのようなルールを知らずとも文章は作れます。

「ケシト(毎日)」「カルシ(きのこ)」「エチ(あなたたちを)」「ミナレ(笑わせる)」なんて、毒キノコ食べちゃった?的なおもしろい文章を作ってSNSに投稿する人もいます。コーナーでは、子音で終わるアイヌ語独特の発音についてもわかりやすく説明されています。が、田村さんは「まずはアイヌ語をひとつでも覚えて帰ってもらえれば。発音はそれからで」と話します。ブロックでは1296通りの文章が作れます。ぜひおもしろい文章を作ってみて。

北海道の地名からアイヌ語を知る、という方法もあります。2階にある第3テーマの一画には北海道の地名に関するうんちくを見られるモニターが設置されています。その中でアイヌ語に由来する地名10個を紹介。例えば登別はアイヌ語のヌプルペッに由来しており、その意味は色の濃い川。そして本当に色の濃い川があるのかどうか確認しに行った人のエピソードまで紹介されており、へぇの連発です。

アイヌ語・口承文芸の研究は研究者たちによって着手され、何より自分たちの言葉を大切にしたいと考えたアイヌの人たちの協力や取り組みがあって、記録と保存に向けた道のりを歩んできました。アイヌ語の調査と記録に尽力したとされる言語学者の金田一京助氏やアイヌとしてアイヌ語を調査・記録した萱野茂氏らの足跡に触れたコーナーもあります。

どの言語もそうですが、これまで触れたことのないことばは敷居が高いもの。だからこそ「楽しいと思うきっかけをどこに置くかに気を配っている」と話す田村さん。ことばに限らず、第2テーマ「アイヌ文化の世界」全体がその配慮に満ちています。毎日14時からは展示の見どころを紹介するハイライトツアー(参加無料。予約不要。先着20名)もあり。展示物以外のちょっとしたパネルにも意味があるかもしれません。ぜひ「これは何?」「あれは何?」と博物館の隅々まで見てください。

※文中のウコウクの「ク」、ケシトの「シ」、カルシの「シ」、ヌプルペッの「ル」はアイヌ語表記では小文字になります。

北海道博物館 ■住所:札幌市厚別区厚別町小野幌53-2 ■電話:011・898・0466 ■時間:9:30~17:00(10~4月は16:30閉館。最終入館はともに閉館時間の30分前まで) ■料金:大人600円 大学生・高校生300円(高校生は土曜、こどもの日、文化の日は無料) ■休み:月曜(休日の場合は直後の平日) ほか臨時休館あり

市村雅代

この記事の画像一覧(全11枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介