“ネオ”新選組結成! 近藤勇の夢再び!!

東京ウォーカー

あの最強集団が帰ってきた!?

文久3年(1863年)2月、将軍・徳川家茂の上洛警護を足がかりに、武士になることを夢見た男たちが江戸を発った。近藤勇と天然理心流・試衛館の同志たち。それから5年、彼らは京の都で新選組となり、剣を振るい、敵を屠る日々を送った。しかし倒幕諸藩の勢いを押し返すことはできず、慶応4年(1868)1月、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に戻る。最盛期には200人とも300人ともいわれた新選組は、わずか70余人になっていた。

しかし近藤勇は諦めなかった。元将軍の徳川慶喜も旧幕府軍もすでに江戸に逃げ帰り、それを追うように、倒幕を果たした薩長土肥らの東征軍が江戸に迫っている。この緊迫した状況下、近藤は仲間を集め、兵を募って再び立ち上がったのだ。それは一旦崩れかけた新選組の再生。いや、新しい新選組を結成するという夢だったと言っていい。

この時、板垣退助率いる東征軍の一軍が中山道を下って江戸に向かっていた。近藤は旧幕府の陸軍総裁・勝海舟、若年寄の大久保一翁と相談し、「甲州方面の治安を守る」名目で甲府城を接収する命を受けた。勝から大砲と銃、軍資金を得て、甲陽鎮撫隊という名になったネオ新選組は、再び西を目指した!

近藤勇ラストバトル!

とカッチョよく書き始めたものの、近藤勇生涯最後の戦いは、どう贔屓目に見ても情けないものだった。まずはラストバトルのあらましを書いてみよう。

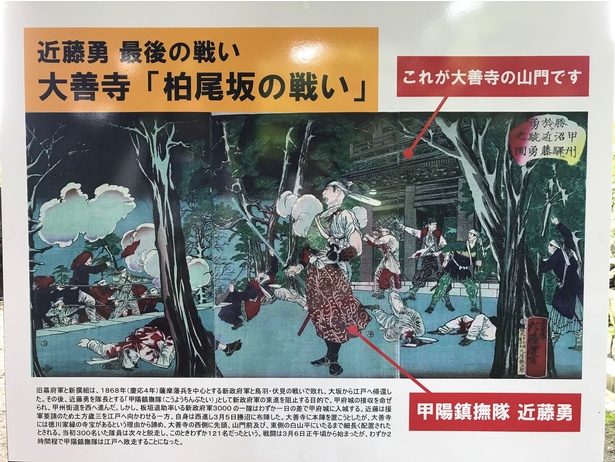

近藤たちが江戸を発ったのは慶応4年3月1日、途中、宿々で兵を募集しながら、甲府の手前にある大月に入ったのが4日。しかしこの日、板垣軍の先鋒はすでに甲府城に到着していた。続いて5日に敵本隊も合流。先に甲府城を奪われた甲陽鎮撫隊は、ついに3月6日、甲府の手前の勝沼で決戦を強いられた。ちょうど150年前の今頃だ。

近藤は勝沼の東の入口にあたる柏尾に布陣。一時は300人にまで増えていた戦力は、この日の決戦までに脱走が相次ぎ、半数以下に減っていたという。対する板垣軍は土佐・因幡鳥取・諏訪の藩兵約1800人。10倍以上の戦力差がある上、想定していた大善寺を本陣にできず、鎮撫隊はただでさえ少ない兵を街道沿いに細長く薄~く配置せざるを得なかった。

そしてもう一つ、近藤たちには弱点があった。

教えて! 大砲の撃ち方!

実は……大砲と銃の扱いにまったく不慣れ! ラストバトルだというのに、これは目も当てられない致命的な弱点、戦闘集団としての欠陥である。実際の戦闘で、鎮撫隊は大砲の弾をさかさまに装填してトンデモない方向に撃ったり、支給されたミニエー銃も満足に使わず敵の銃陣に抜刀戦を仕掛けてしまったり。

戦いは、2時間で終わった。資料によっては1時間と書いたものもある。それくらい、あっけなくこの戦いは終わってしまった。原田左之助、永倉新八が兵を叱咤して戦場を駆けても、近藤勇が「会津の本隊が援軍に来る!」と激励しても、焼け石に水だった。最後は本陣を突き崩されて撤退。3月8日に八王子で江戸引き揚げが宣言されて、ネオ新選組こと甲陽鎮撫隊は一瞬で消滅した。近藤勇が板橋付近で斬首されるのは、翌月の4月25日のことだ。

その際、処刑された近藤の胴体がどうなったか!? 我ら通信社の別記事と動画でそのミステリーを追っているのであわせて見てほしい。

【幕末ミステリーリサーチ File01 近藤勇の胴体を追え! その1】

記事⇒https://news.walkerplus.com/article/129389/

動画⇒https://www.youtube.com/watch?v=V4QnJtVIeiM

近藤勇VS武田信玄の亡霊!?

もしも近藤たちが勝つにはどうすればよかったのか? それはもう、なんとしてでも甲府城に先に入る。この一点しかなかっただろう。10倍以上の戦力差があっても、板垣軍が甲陽鎮撫隊より銃砲に習熟していても、「実質100万石の名城」といわれた甲府城に籠もれば戦況は違った。2000人弱の兵と砲門では城門も城壁も崩せないし、それこそ会津本隊の援軍を待てたかもしれない。決戦前に江戸に募兵に帰っていた土方歳三も合流できたかもしれない。

江戸を発ってからの鎮撫隊は、俗に「大名行列のように歩みが遅く、近藤たちは宿場ごとにドンチャン騒ぎをして時をムダにした」と言われる。事実、道中には近藤をはじめ新選組の故郷・多摩があり、数年ぶりの里帰りに祝宴が開かれ、結果的に1~2日遅れで甲府城を押さえることができなかった。惜しい! しかしドンチャン騒ぎはデモンストレーションとして必要でもあったのだ。もとから兵力の少ない鎮撫隊は、村々で豪勢な振る舞いを見せつけて、男たちに「おらも入隊したい」と思わせなければならなかった。

江戸からついてきた兵にも、新規募集の兵にも街道の民衆にも「鎮撫隊が勝てそうな雰囲気」を出して見せることが何より大切だったのだ。近藤たちが甲府城に入ることは、そのために最も有効で最大のデモンストレーションになる。

しかし敵の板垣退助こそ、このデモンストレーションをうまくやった。板垣は決戦ひと月前の2月14日、姓をそれまでの「乾」から「板垣」に戻している。板垣の先祖は戦国時代の名将・武田信玄の重臣だった板垣信方で、なんとこの日は信方の没後320年目の命日だったのだ。その日をわざわざ選んで復姓し、さらに甲州の村々に「信玄公の重臣の子孫が甲府に還ってくる!」ことを宣伝した。もしかすると「の重臣」の部分は小声だったかもしれない。

このデモンストレーションは効果バツグンで、甲府では「信玄公の治世が戻ってくる!」と民衆が湧き立ち、農兵や民兵が組織されて板垣軍に合流した。信玄公は甲府の民にとって神である。虎は死して皮を遺すの格言通り、甲斐の虎もそのカリスマ性が300年後にも伝え遺されていたのだ。

こうして板垣軍の兵力は前記した以上に膨れ上がり、勝沼の戦いでも地元住民が板垣に協力したという。そしてその効果は、なんと甲陽鎮撫隊にも及んでしまった。戦国時代に武田家が滅んだ後、多摩地方には元武田の家臣たちが多く移り住み、徳川幕府は彼らをただの農民ではなく、八王子千人同心として郷士並に扱った。新選組や鎮撫隊にはこの千人同心や武田旧臣の子孫も多かったのだ。彼らにしてみれば、板垣軍と戦うことは「信玄公(の重臣)の子孫」と戦うことになる。これを嫌がって脱走に次ぐ脱走が起こり、鎮撫隊が半減してしまう大きな理由になった。

近藤勇は板垣退助と同時に、武田信玄のカリスマ性という亡霊とも戦わされたようなものだったのだ。

今週の『西郷どんナナメ斬りッ!』

毎週NHK大河ドラマ『西郷どん』を題材に、通信社メンバーが幕末維新やドラマの楽しみ方を様々な角度で語るコーナー。ドラマの裏にある史実や、人に語りたくなるウンチク、レトロゲーム目線からの幕末観、さらに役者ならではの演出論などなどを語ります。

今回は、ついに江戸にやって来た西郷どんをナナメ斬り。幕末を語る上で外せない“尊攘思想”のルーツや、大久保と西郷のすれ違い、大西郷を創り上げたヒミツなど、盛りだくさんでお届けします!

ボクらの維新通信社2018/ロバート・ウォーターマン(KUROFUNE-United)

この記事の画像一覧(全8枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介