なぜ“シウマイ”? 崎陽軒「シウマイ弁当」の秘密

東京ウォーカー(全国版)

今や駅弁の代名詞ともいえる崎陽軒の「シウマイ弁当」(780円)。1954(昭和29)年以来、変わらぬ人気を保っている横浜のソウルフードだが、まだまだ知らない秘密もたくさん。そこで今回は、崎陽軒「シウマイ弁当」の歴史&謎を調査! シウマイと呼ばれる所以から56年前のおかずまで、「へ〜」と言われる(かも知れない)トリビアを紹介しよう。

■シューマイではなく「シウマイ」と呼ぶワケ

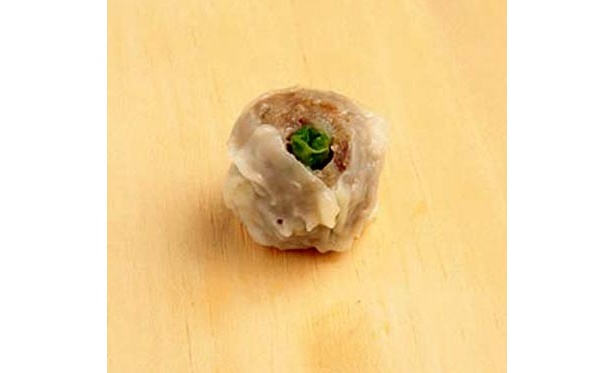

崎陽軒では「シューマイ」ではなく「シウマイ」と表記するが、これは開発した初代社長のなまりのせい。なまりの発音“シウマイ”をそのまま活かし「シウマイ」と呼ぶようになったが、実は名前の中に“ウマイ”もかけているのだそう。う〜ん、意外に奥深い! その「シウマイ」は、1個16.5g。発売以来レシピは変わっておらず、干しホタテの貝柱を入れることにより冷めてもおいしい味を保てるようにしている。グリーンピースが、上に乗っているのではなく中に練り込んであるのも特徴だ。

■シウマイ弁当の誕生は、幕の内弁当がきっかけ

もともと崎陽軒のシウマイが登場したのは82年前の1928年。横浜駅で駅弁を販売していた崎陽軒は、横浜にも“名物”になるものを作りたいと考え、冷めてもおいしい「シウマイ」を完成させたのだ。戦後、駅弁屋の原点に立ち返り、シウマイを主菜に、幕の内弁当の三種の神器“焼魚・玉子焼き・カマボコ”を加え、研究を重ね1954年、ついに「シウマイ弁当」が完成。今では、販売個数1日平均1万7000個、みなと祭の日には首都圏のショップ全体で3万個が売れるという大ヒット駅弁として親しまれている。ちなみに発売当時は1折100円。コーヒーが1杯50円だった時代だ。

■ハマの変遷でかけ紙も変わる

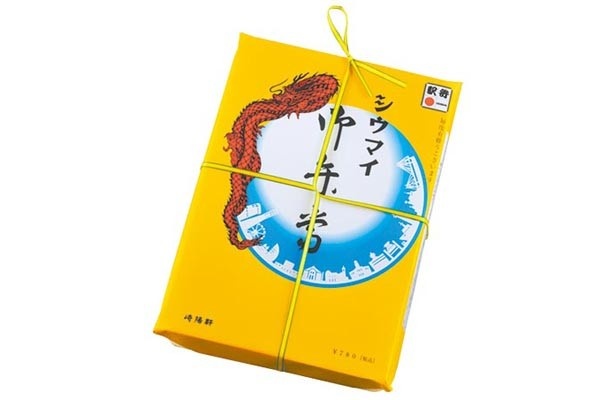

折箱に巻かれているかけ紙は人間でいうとカオのようなもの。現在のかけ紙は、横浜ランドマークタワーやパシフィコ横浜、横浜赤レンガ倉庫、横浜ベイブリッジなどが水晶の中に描かれた1995年からのデザインだ。横浜の変遷によって、かけ紙に描かれるものも変化しており、1960年の“2代目・かけ紙”には、三渓園、キングの塔、クイーンの塔、コンビナート風景などが、1964年ごろの“3代目”には、横浜マリンタワー、氷川丸、ホテルニューグランドなどが描かれている。その時代のハマの名所を忠実に描いたかけ紙を集めるマニアも、結構いるのだとか。

販売個数は年々増加傾向にあるという、ハマのソウルフード崎陽軒「シウマイ弁当」も今年で56歳。シウマイだけでなく、醤油と砂糖のみで味付けした「筍煮」や箸休めの「アンズ」など、ここでしか食べられないおかずも人気の秘密だ。駅弁代表として、これからも私たちのお腹を満たし続けてくれるだろう。 【詳細は4月6日発売号の横浜ウォーカーに掲載】

この記事の画像一覧(全14枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介