幕末絵解きミステリー! 浮世絵が語るアナザー維新

東京ウォーカー

絵に秘められた大老暗殺のミステリー!

浮世絵や錦絵は、写真と同じく時代を写し取るもの。でも写真と決定的に違うのは、絵には必ず作者の主観が入ることだ。それは、描かれた出来事と、同じ時代を生きた人々の感じ方といってもいい。だからこそ史実と、それをモチーフにした浮世絵を見比べると、ファクトだけではわからない息吹を感じることができる。というわけで、今回は絵画をベースに幕末のミステリーをよみ解いてみよう!

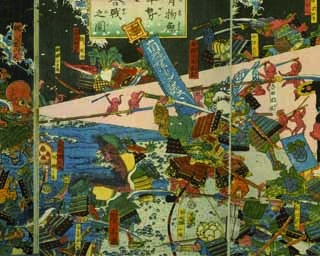

安政7年(1860)3月3日、江戸城に向かう徳川幕府の大老・井伊直弼が、水戸と薩摩のたった18人の浪士に襲われ、暗殺された桜田門外の変。歴史上、超がつくほど有名なこの事件は、当然絵画に描き取られている。

作者は歴史絵や武者絵を得意とする月岡芳年。↑の大作のタイトルは、『安政五戊午年三月三日於テ桜田御門外ニ水府脱士之輩会盟シテ雪中ニ大老彦根侯ヲ襲撃之図』で、事件の起きた年が違っているが、血みどろの襲撃の生々しさを伝えている。

この絵でまず注目してほしいのは、右のブロックの中央にいる森五六郎という水戸浪士だ。森はこの事件で最初に井伊の行列に接近したといわれているが、別の説では襲撃の合図として拳銃を1発撃ったともいう。近年森が所持していた銃が“直弼公天誅の短筒”として話題になっているが、この絵の中では森は刀で戦っているのだ。その代わりに、真ん中のブロックの上段に描かれた佐野竹之助が、駕籠の中から発砲しているように見える。

襲撃者側の拳銃の使用にはいくつか説があり、最初の合図の1発だけでなく、何発も撃ったとか、そもそも拳銃は複数用意されていたともいう。この絵は襲撃の佳境を切り取っているから、森が発砲し、銃を刀に持ち替えた後のシーンかもしれないし、通説通り森が刀で戦う様子を描いたのかもしれない。あるいは、佐野も別の銃を持っていて撃ち、何発も撃った説や複数の銃があった説を裏付けているという解釈も成り立つ。

もう1つ、左のブロックに描かれた有村次左衛門にも注目だ。この次左衛門こそ、井伊直弼の首をチェストした男! 前回放送のNHK大河ドラマ『西郷どん』では、登場シーンがたった1秒(なかったかも)で「高速桜田門外の変」とSNSで話題になったが、その次左衛門一人に対して複数の井伊家家臣が襲いかかっている。卑怯も堂々も武士道もない。こうでもしなければ止められない(結局止められなかったが)ほどの、次左衛門の恐ろしさを伝えているのだ。

これらの描写は、もちろん作者の月岡がイマジネーションを膨らませた結果という可能性も高い。その一方で、トップの大老を殺された幕府は事件の詳細を隠蔽したから、この変に関する記録はあまり多くは遺されていない。だから、後世には伝わっていない事件の隙間を、この絵が埋めている可能性もあるのだ。どちらにしても、同時代を生きた作者が、驚天動地のこの事件をどう見て、聞いて、何を切り取ろうとしたかを見てとれる。

ダイレクトに描けなかった上野戦争

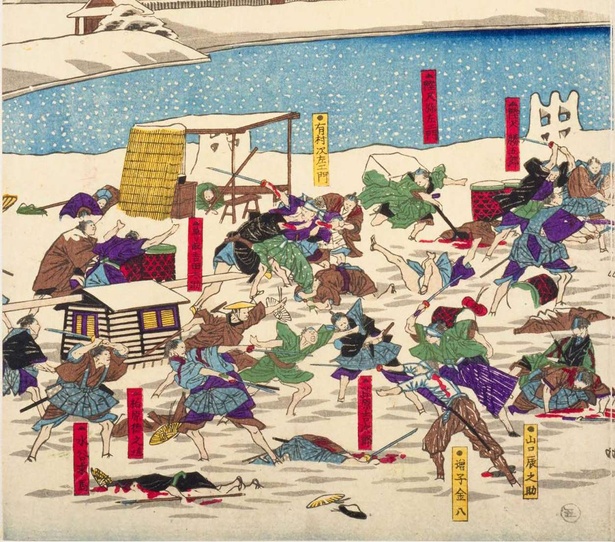

作者の絵に込める思いは、上野戦争を描いた作品からも感じ取れる。慶応4年(1868)5月に、現在の東京・上野公園を戦場に、薩長中心の東征軍と旧幕府の彰義隊との間で上野戦争が勃発した。

この絵はその戦争を描いたものだが、右上のタイトルには「本能寺」と書かれている。とすると、この絵は戦国末期に明智光秀の謀叛で死んだ、織田信長のあの変が題材なのか!? しかし画中の兵士の洋式装備や服は幕末のものだし、錦の御旗や、なにより上野戦争の生き証人として有名な、寛永寺の黒門が描かれているじゃないか!

歌川芳盛がこの作品を描いたのは、上野戦争翌年の明治2年(1869)。旧幕府側として戦い、敗れた彰義隊士たちを弔うことすらできなかった頃で、薩長の手前、この戦争をストレートに描くことはできなかった。そこで作者は、古の本能寺の変になぞらえて、あるメッセージを世間に伝えようとした。

本能寺を攻める洋装の東征軍を“天下の大罪人”明智光秀にすることで、徳川幕府に謀反する悪だと描いたのだ。もちろん、滅びる信長=彰義隊こそ正義だと。本能寺の変後、光秀はすぐに羽柴秀吉に討たれ、「明智の三日天下」の汚名を遺した。芳盛は、「薩長の世も三日で覆るのだ」と言いたかったんじゃないだろうか。本人だけでなく、絵を買ってくれる民衆もそう望んでいる。この絵にはそんな謎かけが秘められているのだ。

人物画に隠された江戸人の想い

冒頭に紹介した桜田門外の変を描いた月岡芳年には、慶応4年から描かれた絵を『魁題百撰相』としてまとめた作品群がある。主に戦国時代の武将の人物画を集めたものだが、これも実際のテーマは上野戦争と彰義隊だ。歌川芳盛と同様、ダイレクトに描くことがはばかられたため、戦国に置き換えたのだ。

ここではその作品群の中から、2点挙げて絵解きしてみよう。まずは島左近。言わずと知れた戦国末期の名軍師で、関ヶ原の戦いで“義”に殉じた主君・石田三成を助け、戦い、散った武将だ。これも、徳川幕府を守ろうとして滅びた彰義隊と重ねられている。しかし左近は関ヶ原で徳川に刃向かった側の武将。これは薩長新政府から咎められた場合の、作者の保険と見るのは勘ぐりすぎだろうか?

もう一つは室町幕府最後の将軍・足利義昭の絵だ。タイトルは兄の抜刀将軍こと義輝になっているが、説明書きには「十五代の将軍」とあり、内容も義昭のもの。無論、徳川幕府最後にして、同じく15代将軍の徳川慶喜がモチーフだろう。

血の描写を得意とした月岡にしては、一滴の血も描いていないのは、江戸の旧政権の象徴であり、江戸っ子が贔屓した慶喜を血に染めたくないという気持ちの表われか。寂しげな表情だが、居住まいを正した姿は、朝廷に恭順する慶喜の心中に迫っているようだ。三好・松永に一度は京を追われた足利義昭が、再び京に返り咲いた事実に、慶喜の復権を願う思いを込めたのかもしれない。

番外! 絵でもよくワカラン西郷どん

ここまでは旧幕府側の視点の作品を紹介したので、最後は倒幕側。「幕末で最も実像をつかみにくい男」西郷隆盛は、写真を遺さず、大らかだったという以外に実像もイマイチわからない。この人の謎を、異なる2人の作者の2枚の絵でよみ解いてみよう。

まずは二代目歌川国明の『西郷隆盛家族離別の圖』。いかめしい顔つきで勇猛そうに軍服を着込んだ西郷どん。西南戦争で挙兵する前夜、泣きすがる奥方や愛妾、子供たちには一瞥もくれず、悲壮な覚悟で窓外の海を見る。作者がこんな現場を見て描いたのではなく、あくまで想像図だ。そもそも愛妾が愛加那だとすると、この場にはいなかったし。

もう1枚は、もうおなじみ月岡芳年の『隆盛龍城攻之圖』。こちらは想像図どころか空想図。まさにファンタジー。大魚にまたがって竜宮城を攻める西郷。その行く先を導くのは、かつて錦江湾で一緒に身投げをしたのに、自分だけ死ぬハメになった僧・月照の霊! まるでラリー・エルモアの作品世界を思わせるかのような、ロマン溢れる壮大な光景!(それもエルモア最盛期のD&D時代の!)

この絵は、西郷が西南戦争では死なず、再び錦江湾に身を投げて、水底で待つ冥友・月照とともに海底で新たな国を作る、という伝説が元となっている。ちなみのこの2枚は、西南戦争で西郷が死ぬ同年、明治10(1877)の作品だ。

と、このように、同時代の俊英の描き手をもってしても、西郷隆盛は実像をつかみにくく、想像や空想を交えて表現される人だったようだ。そこをあえて掘り下げてみるなら、竜宮城の絵は、「窮地に陥ると海に逃げる(自死を考える)」という、西郷の弱い一面を衝いていると言えないこともない(かもしれない)。

他にも幕末維新を切り取った絵画はたくさんあり、そのすべてに作者からのメッセージ=謎が込められている。機会があれば、第2弾は倒幕側の絵画を中心に絵解きしてみましょう。お楽しみに!

今週の『西郷どんナナメ斬りッ!』

幕末維新が好きすぎて、時には“島妻”のコスプレだってしちゃう歴ドル、俳優、声優たちが、NHK大河ドラマ『西郷どん』を楽しみ尽くすために、多彩なアングルで語るトーク動画です。今回はドラマの第20回から、超高速で終わってしまってツイッターを騒がせた桜田門外の変がテーマ! 役者ぞろいゆえに、この大事件をものすごくわかりやすく、しかし本質をうがって演じてみました。ぜひご覧ください♪

ボクらの維新通信社2018/ロバート・ウォーターマン(KUROFUNE-United)

同じまとめの記事をもっと読む

この記事の画像一覧(全8枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介