「八重(やえ)芯」「三重(みえ)芯」「四重(よえ)芯」って?今年の花火観賞は「芯」に注目!

東京ウォーカー(全国版)

花火の玉名(花火の名前)には「八重芯」「三重芯」「四重芯」など、数字を冠した言葉が入っているのをご存じだろうか?知る人ぞ知るその数字の意味を、花火の製作過程とともにお教えしよう。

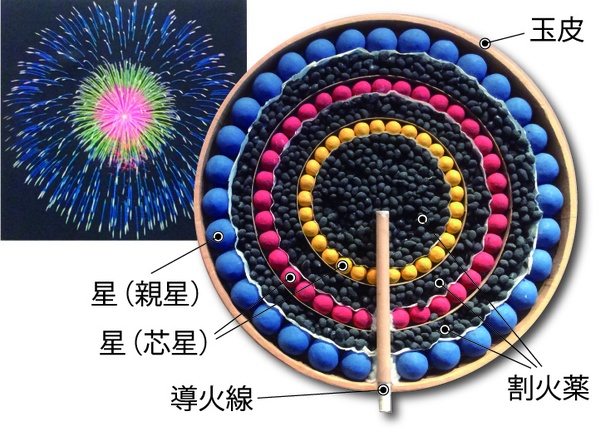

火薬が詰まった花火の中を見てみよう

外側の大きな円の中に小さな円が見える花火の、内側の円を「芯」と言い、割物の花火で「芯(しん)」があるものは「芯入(しんいり)」または「芯物(しんもの)」と呼ばれる。また、芯となる星(光や色などを出す火薬)のことは「芯星(しんぼし)」と言う。

花火玉の断面図を見てみよう。一番外側の層になる星は「親星」と呼ばれ、この親星は芯の数にカウントされない。つまり、親星の内側に何層の芯星があるかによって「八重(やえ)芯」「三重(みえ)芯」「四重(よえ)芯」と、芯の数による呼び名が決まるのだ。

多重芯の花火製作は難易度が高く、親星の内側に二重の芯を持つ三層の輪の花火を実現させた当時は「これ以上芯の数を増やすことは不可能」と思われていたので“これ以上ない”という意味で「八重」芯と名付けられた。

しかし、その後さらなる技術の進化によって四層の輪(親星+三重の芯)の三重芯、五層の輪(親星+四重の芯)の四重芯が誕生。そのため、二重の芯を意味する八重芯が多重芯の中で一番芯の数が少ないという不思議なことになってしまったのだ。ちなみに現在の最多芯数は五重(いつえ)芯であり、四重、五重といった高度な技術を要する花火は主に競技大会などで目にすることができる。

職人の手作業で丁寧に作られていく花火

花火製作は大まかには火薬の調合、星づくり・割火薬づくり、組立の順で行われ、ほとんどすべてが手作業だ。調合の割合は、伝承の技術にそれぞれの煙火業者が試行錯誤の研究・開発を重ねた秘中の秘。星を作る工程では、回転する釜を使い火薬をまぶして星を太らせる「星掛け」作業と乾燥を何度も繰り返す。星を均等な大きさに仕上げることも花火を美しく開花させる必須条件となる。

部品ができたら組立作業。完成した星を紙製の外殻「玉皮」に並べる。半球の状態の玉皮内に星を並べたら、和紙を敷いて割火薬を詰める。星も割火薬もそれぞれ均一に並べ、詰めることが重要で、最後に2つの半球を合わせて1つの玉にする。

最後に糊付けしたクラフト紙を玉に何重にも貼っていく「玉張り」作業へ。割火薬の爆発力に対する玉皮の抵抗力として“張り”を持たせるために、ちょうどいいバランスで紙を貼らなくてはいけない。これも貼ったら乾燥させ、また貼るという作業を丁寧に繰り返す。

花火の進化の歴史が隠されている玉名の数字。今年の花火観賞は「芯」にも注目してみよう!

ウォーカープラス編集部

この記事の画像一覧(全3枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介