幕末スクールデイズ! 志士たちの学び舎

東京ウォーカー

幕末の英雄たちだって、何も始めからスーパーマンだったわけじゃない。小説やマンガ、アニメではあまり描かれないけれど、志士たちも現代人と同じように、学校や塾に通って勉強して、だからこそ歴史に名を残せたのだ。今回は東京にある幕末の学校や塾の史跡を訪ねて、志士たちのスクールデイズを見てみよう!

親子2代の大砲道!

幕末の学塾では、現代の国数社理英のような科目ではなく、専門的かつ実践的な学問を教えていた。ペリーに始まる西洋諸国の来航を受けて、洋式の大砲やライフルの操法、用兵術、築城術といった西洋兵学の需要が高まる中、この分野の最高峰だったのが通称「江川塾」だ。

塾主の江川太郎左衛門英龍は、徳川幕府の伊豆韮山代官を務め、また現在東京の観光スポットになっているお台場の由来となった、台場(砲台)を江戸湾に築いた人物だ。このことからもわかるように、英龍は外国勢力に備える海防と、西洋の軍事技術や制度の導入が急務だと唱えていた。

そのため英龍は、洋式砲術の先駆者だった高島秋帆に入門して、実践と研究に励んだ。そこで修めた砲術学をさらに深めて、息子の英敏や代官所の部下、幕臣たち、さらに他藩士にも分け隔てなく教えた。伊豆韮山の代官所はもちろん、江戸の屋敷にも大砲・ライフルの演習場を開いて、英龍・英敏親子二代にわたってトータル3000人もの門弟を教えたという。

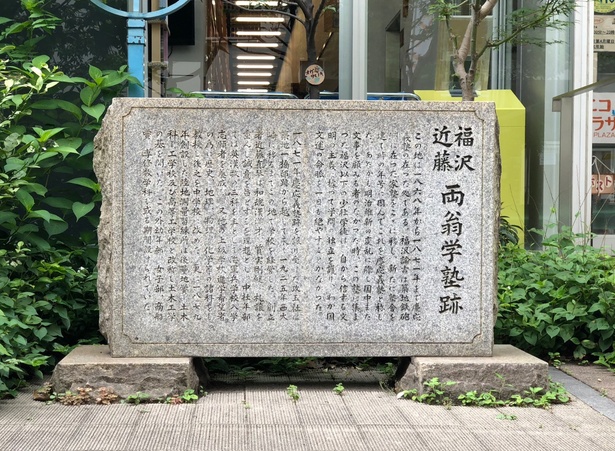

主な門弟だけでも顔ぶれがスゴい! 橋本左内、榎本武揚、大鳥圭介、桂小五郎、井上馨、福沢諭吉……。その中の一人、佐久間象山がさらに吉田松陰や坂本龍馬、河井継之助、高杉晋作たちに教え、後に旧幕陸軍最強と謳われる伝習隊を育てる大鳥圭介は、江川塾の塾頭時代に薩摩の大山巌や黒田清隆、伊東祐亨、土佐の後藤象二郎などに教え継いでいった。いわば高島秋帆から始まった近代的洋式砲術の若葉を、江川父子が太い幹に育て、幕末維新に活躍する多くの人々に教え、葉を繁らせていったようなものだ。

英龍・英敏父子の理念と教えは、佐幕・倒幕の区別なく多くの人材を創り、洋学者や軍人、政治家、教育者を巣立たせたが、その流れの中にこんなおもしろいエピソードがある。前述の通りここで塾頭を務めた大鳥圭介は、後に徳川幕府陸軍の重鎮となり、戊辰戦争で薩長土肥と戦うことになった。

慶応4年(1868)4月、大鳥や土方歳三たちが奪取した宇都宮城に、薩長を主軸とする西軍が攻め寄せてきた。敵の一将は大鳥のかつての弟子・大山巌! 一進一退の攻防が繰り広げられたが、増援を得た西軍は城方の10倍にも膨れ上がり、大鳥たちは撤退を余儀なくされた。

しかし、師弟対決に敗れた大鳥はあっけらかんと、「弥助(大山)は弟子の中で一番デキがよかった」と笑ったという。半分は悔しまぎれだったかもしれないが、残り半分は、弟子がしっかり育ち、自分を負かすほど優れた戦い方をしたことへの頼もしさだったのではないだろうか。

受験生の聖地に幕末の最高学府があった!

江川父子は徳川幕府の代官で幕臣だが、その塾は私的に開かれたものだった。次にご紹介するのはその逆で、幕府の官立、それも江戸時代中期に開かれた名門・昌平黌(しょうへいこう)だ。

黌とは学校のことで、昌平黌はもともとは徳川幕府の旗本たちに、武士の教養や知識、政治理念、思想を教えるエリート育成機関だった。その門戸が次第に幕臣以外にも開かれ、幕末には諸藩の藩士も通うことができた。教授陣には佐藤一斎や安井息軒、安積艮斎、塩谷宕陰など幕末を代表する思想家・学者・知識人が顔をそろえ、海防や外交における政策ロジックを幕府に提案するシンクタンクのような役割も担うようになっていた。

そのため天下国家を憂い、我が身を役立てたいと志す幕臣や諸藩士がこぞって入学し、榎本武揚、佐久間象山、枝吉神陽、秋月悌次郎、清河八郎などが学んだ。その中に幕末の風雲児・高杉晋作もいたのだが、親友の久坂玄瑞に「どうも江戸の学問はおもしろくない」と手紙を書いている。

晋作は江戸では、大橋訥庵や佐久間象山にも入門しているので、「おもしろくなかった」のが必ずしも昌平黌とは限らないが、筋目正しい幕府の官立学校は風雲児に合わなかったような気がする。それとも、昌平黌以前に松下村塾に学んでしまったため、吉田松陰センセイのエキセントリックな教えと比べてしまったのだろうか?

志士たちを洗脳した大元凶の塾!?

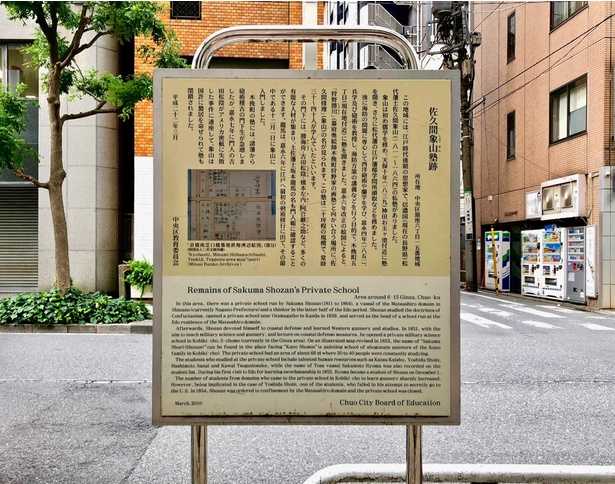

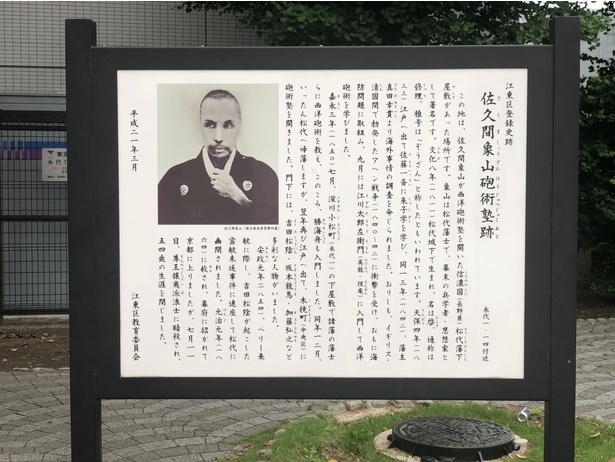

エキセントリックといえば、この人を忘れちゃいけない。すでにこの記事に何度か登場している佐久間象山だ。江川太郎左衛門に学んだ洋式銃砲術を始め、物理、化学、工学と幅広く西洋文物を教えた象山の下にも、多くの志ある若者が集まった。勝海舟、吉田松陰、橋本左内、久坂玄瑞、高杉晋作、坂本龍馬……。

象山は西洋に関する知識だけでなく、門弟たちにもっと大きな何かを与えてしまった。傲慢で尊大で言葉が激しく、体も態度も大きかった象山は、強烈すぎるその個性と思想で、弟子たちのハートにすさまじいエレクトリカル・ショックを加えてしまった。

佐久間象山は、むしろほれぼれしてしまうほど自尊心が強く、「この世に俺ほどの英傑はいない」と公言したとか、浦賀に来たペリーと目があった時、ヤツのほうが目を反らしたとか会釈したとか、自分自身を「俺は天下の師、国家の宝」と評していたとか、龍馬にも西郷にも徳川慶喜にも上から目線のあの勝海舟が、象山だけは恐れて敬服していたとか、こういうエピソードに事欠かない。

この自尊心が過信ではなく、確固たる実績に裏付けられているのだから仕方ない。西洋文物を理解し、吸収し、実用化していたこともそうだが、その蓄積と見識から海防や貿易について幕府に数々の政策を提言。阿部正弘や一橋慶喜といった幕府の首脳に重んじられ、まさに「天下の師」というべき存在だった。

そんな象山の信念は「宇宙実理無二。斯理所在。天地不能異此」。つまり、宇宙に真理は一つしかない。西洋も東洋もみな、人の世は真理によってのみ成り立つ、というものだった。この真理とは、物理の法則や化学・数学の公式、その合理性を基礎にした機械や産業、そこから広がっていく社会や文明のことだろう。また、それを貴ぶ人間の道義やあり方のことでもあるだろう。

象山の多くの弟子たちは、佐幕・倒幕関係なくみんなこの真理に触れた。その電撃に撃たれて、勝海舟は開国と貿易が日本の行く道だと信じ、坂本龍馬はそれを活用できない幕府を解体し、吉田松陰は実地でその真理を見定めようとアメリカ密航を計画し、高杉晋作は小さな攘夷を捨てて大攘夷に目覚めるようになる。

こうした人たちが倒幕維新を進め、その根っこに佐久間象山の影響があったことを思うと、倒幕維新の元凶(徳川幕府から見て)は、この奇人だったといえるかもしれない。

最先端の西洋研究センター

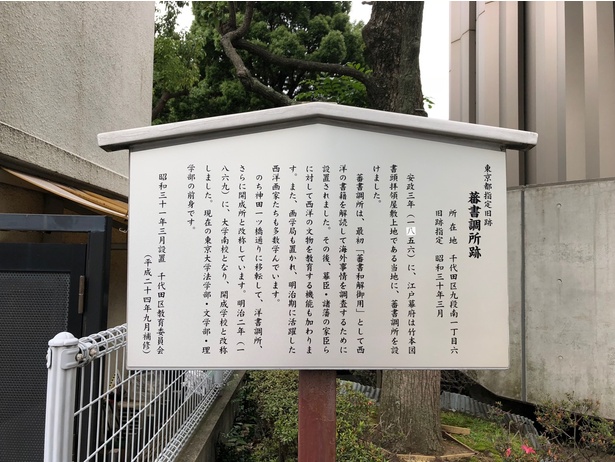

幕末の最高学府だった昌平黌を紹介したら、こちらも紹介しないワケにはいかない。西洋学に特化した幕府の総合研究センターだった蕃書調所だ。

蕃書とは西洋の書物のことで、調所はそれを翻訳・研究して、実用化するための機関だった。徳川幕府は、物理、器械、化学、精錬、数学、軍事などありとあらゆる西洋文物の書籍をここに集め、同時にそれらを翻訳する洋学者を育成。年々役割と機能が拡充されるにつれて、名前も洋書調所、開成所と変わり、現在の東京大学に繋がっていった。

この一大西洋研究センターの教授陣には、幕臣だけでなく全国の俊英が集められ、その中に大村益次郎や大鳥圭介がいた。調所で二人が同時期に在籍していたかは史料によって諸説あるが、互いに交流があったことは判明している。後に、かたや長州藩の天才軍師となる大村と、かたや幕府軍を西洋式兵学で鍛え上げる大鳥。戊辰戦争で智略の限りを尽くして戦うこの二人が、どちらも幕府の機関に務めていたのだから歴史はおもしろい!

さらに、幕府は大村を長州藩に戻さず、幕臣にしようとしていたから、これが実現していれば、第2次長州征伐で大村が長州に奇跡の勝利をもたらすことはなかった。そればかりか大鳥と二人で幕府軍を強化発展させ、明治維新はまったく違うカタチになっていたかもしれない。

幕末の学校・塾を比べると、学ぶ中身も仕組みも現代とはかなり異なっているように思える。でも、今回紹介した幕末の先生・生徒を見ると、「志を実現する術を学ぶ場」という点では、何も違いはないんじゃないだろうか。

今週の『西郷どんナナメ斬りッ!』

幕末維新が大好きな俳優・声優・歴ドルたちが、NHK大河ドラマ『西郷どん』をより広く深く楽しむために、いろいろなアングルから語るトーク動画です。今回はドラマの第23回を丸々使って描かれた、寺田屋騒動をさらに深掘り! 通信員たちによる寸劇と、寺田屋騒動にまつわる、あるおじいさんの怖~い話が飛び出しました! 動画の冒頭では、視聴者のみなさんからのツイートも紹介しています。お楽しみください!

ボクらの維新通信社2018/ロバート・ウォーターマン、桃井珊瑚

同じまとめの記事をもっと読む

この記事の画像一覧(全11枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介