幕末絵解きミステリー 浮世絵が語るアナザー維新 第2弾!

東京ウォーカー

幕末に描かれた浮世絵や錦絵は、写真と同様に時代の空気や出来事を写し取っている。でも写真と決定的に違うのは、絵には必ず作者のメッセージが込められていることだ。幕末当時を生きた人々が、その目で見て、肌で感じた幕末の出来事を、浮世絵や錦絵からひもとく好評「幕末絵解きミステリー」の第2弾をお贈りします!

まるで妖怪大戦争! 野菜VS魚に隠されたメッセージ

まずはこの絵をよ~くご覧いただきたい。……おわかりいただけただろうか?ぎゃーッ! 画面左から攻め寄せる軍勢はタイやマグロ、カレイにカツオの魚軍! 一方、画面右手で待ち受ける軍勢は、ウリにナス、カボチャに空豆、こちらは野菜である!

これは安政5年(1858)に日本で起きた虎狼痢戦争を写し取った絵なのだ! とまで言っちゃうと盛りすぎだけど、戦争に等しいほど多大な犠牲者を出した、実際の出来事を描いている。虎狼痢とはコロリ、つまりコレラのこと。一旦かかるところりと死ぬからコロリ。この病が幕末の安政年間に、江戸だけでも3万人、九州、近畿、東海を合わせると数えきれないほどの死者を出したというほど大流行した。

この絵は、そのコロリの被害がまるで戦争のようだったと伝えると同時に、実はコレラの予防法も伝えている。当時は生魚を食べるとコロリになり、青物は食べてもかからないと信じられていて、つまり「食べてよいもの/悪いもの」を表わした庶民への予防の啓蒙だったというワケ。

しかしこの絵にはさらに大きなメッセージが! ↑のクローズアップをよ~くご覧いただきたい。……おわかりいただけだろうか? タコと藤顔(冬瓜)が一騎打ちしている。コロリが流行った安政年間といえば、13代将軍・徳川家定の後継者をめぐって、天下が大きく揺れていた時期。この絵はその将軍継嗣問題を暗喩していて、タコは水戸の名産すなわち徳川斉昭。冬瓜は旗指物に注目してほしい。橘は井桁とは別の井伊家の家紋で、つまり大老・井伊直弼を表わしているのだ。

となると、冬瓜の後ろに控える紀州名物のミカンは、紀州藩の徳川慶福こと後の14代将軍・徳川家茂、魚軍のカレイは越前の名物だから松平春嶽、カツオといえば土佐で山内容堂……というように、この絵はコロリの猛威と予防法に加え、将軍継嗣問題も乗っけたトリプル・ミーニングになっているのだ! 他にもシャチや二股のダイコン、小ダコも誰かを表わしていそうで、想像して楽しめる♪

異種族プロレス! 勝者はナマズでもペリーでもなく!?

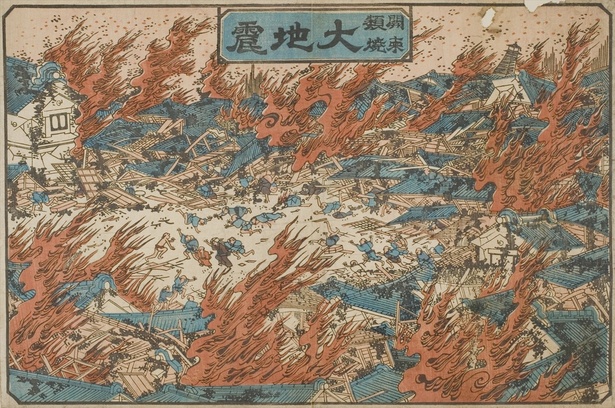

幕末の安政年間にはコレラの大流行と並んで、忘れちゃならない大災害があった。伊賀上野や飛騨、八戸、伊予、東海地方、南海地方、そして江戸と日本各地で相次いだ大地震と、それに伴う大津波だ。江戸時代の人々は、地震は大ナマズが暴れるせいだとシャレてみせて、「鯰絵」を飾って鎮めようとした。

安政2年(1855)10月に江戸を襲った大地震の時も、瓦版に多数の「鯰絵」が掲載された。その中に、とてもおもしろものを見つけたので紹介しよう。『安政二年十月二日夜大地震鯰問答』と題された絵で、なんとあのペリーとナマズが首に綱をかけて相撲をしているのだ!

この頃は問答すること、つまり質疑応答や交渉のことを「首引き」と言い、この絵ではナマズとアメリカ(ペリー)が開国と貿易について「首引き」し、かけ合いゼリフが添えられている。開国と貿易に慎重な日本をなじるペリーを、ナマズは嘘つきで無礼なヤツ、と追い返そうとしているのだ。

ナマズ「うぬらが来るから江戸の町が騒々しい。交易なんぞ役に立たねえものをふっかけやがって。尻に帆かけて立ち去れ立ち去れ」

ペリー「なにを小癪なナマズ坊主。おらが国は慈悲の国で人がどんどん増える。しかし食う物が足りないから、こうしてもらいにうるさくやって来るのだ」

ナマズ「黙れペロリ。我が国の神々さまに非礼をすると、風を吹かせて去年のおろしや船のように沈めてやるぞ」

こんなおもしろすぎる首引きを、ついに行司が「アァ両方ともに鎮まれ鎮まれ」と裁き、軍配をナマズに上げている。そのオチに江戸っ子のシャレが利いている。交易を求めて異人がやって来るのも、大地震が起きるのも、どちらのいざこざも見たくねえ。だが、地震が起きれば壊れた蔵や壁の修理で左官や大工が儲かる。よって、ありがてえナマズの勝ちだ、と。行司が持っているのは左官や大工が使うコテだ。

開国だ交易だと騒いでいるが、結局地震の一つでも起きたほうが職人や世間に金が回る、という痛烈な皮肉。そしてしたたかさ。また、去年(嘉永7年。後に安政元年と改正)の大地震による津波でロシアのディアナ号が沈んだように、お前の船も沈めちゃうぞ、と脅すナマズへの頼もしさが込められている。と同時にこれも皮肉で、弱腰外交の徳川幕府へのあてつけかもしれない。

イラストは貴重なニュースソース!

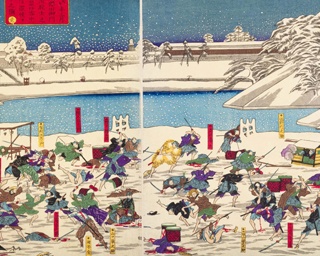

安政年間を描いた絵に続いて、お次はざっと10年後の慶応4年(1868)の絵だ。前年に大政奉還が行なわれ、世の中の大勢は倒幕方に大きく傾いていたこの頃、戊辰絵と呼ばれるジャンルが生まれていた。この記事冒頭の『青物魚軍勢大合戰之圖』のように、実在の人物や勢力を別のものに見立てた絵だ。

『子供遊世直し祭り』と題されたこの作品は、朝廷を味方に取り込んだ倒幕方と、劣勢に立たされた旧幕府方のパワーバランスを描写している。画面右の酒樽神輿の上で、少年が広げているのは菊紋の扇子。つまり神輿の衆は天朝方の薩長というワケだ。担ぎ手は萩の柄の浴衣をもろはだ脱ぎにした長州藩と、「丸に十字の轡紋」(絵では田んぼの田に見えるが)の薩摩藩。その前を行く烏帽子の少年は、クモの“巣”と“川”で「すがわ」すなわち有栖川宮だ。画面左の幟の「天王御祭禮」は、読みを轉(てん)じて「天皇の政(まつり)」である。

その一方、画面上部に一列に並んでいるのが、旧幕府や佐幕派の諸藩。薩長方の、イケイケだが裸の子もいるような野卑な感じに比べて、こちらはみんなピシっとした身なり。右端ではしご柄の腹がけをしているのは、もちろん一橋=15代将軍・徳川慶喜で、彼を守るように立っている女性二人は、先代将軍の未亡人・和宮と薩摩から将軍家に嫁いだ天璋院篤姫だ。列の左では特産品の蝋燭柄の会津藩と、ストレートに「庄」の字の庄内藩が、ねじり鉢巻きと腕まくりで戦闘態勢に入っている。どちらも戊辰戦争で最後まで徳川方として戦う藩だ。

戊辰絵からもう1作品。この『子供遊寶の当物』も子供たちが宝物を取り合うゲームに見せつつ、薩長と旧幕府の闘争を描いている。画面の右と左がそのまま戊辰戦争時の東西陣営を表わしていて、右側に米俵の米沢藩、花菱紋の盛岡藩、蝋燭の会津藩と、今度はちゃんと家紋のカタバミを描いてもらえた庄内藩がいる。しかし、肝心のお宝は、左側(討幕派)の「丸に十字」や菊、萩、カツオ(土佐藩)のほうがガッチリせしめているのだ。

テレビの国会中継やネットや新聞のない時代なのに、どの藩が倒幕方でどの藩が旧幕方か、どちらが優勢かなど、政治情勢が的確につかみ取られている。庶民はこうした絵を読み解いて、天下の趨勢を理解したのだ。

旧幕戦士が描いた幻の女戦隊!

しかし戊辰戦争も終わり、明治の新たな世が開かれていくにつれ、こんな絵解きを楽しめる作品は姿を消していく。政情も暮らしも不安定な時期には、時の政府や権力者を皮肉ってやろうという作者の熱量や、俺たちのホンネを絵に描いてほしいという庶民のニーズがあったが、倒幕維新で「世直し」された明治の世は一応の安定を見て、それらの熱が冷めていったのだろう。

しかしそれはほんの一瞬のことで、新聞紙条例や讒謗律(ざんぼうりつ)に象徴される明治の言論統制が始まると、今度はもっとダイレクトな政府批判の絵画や風刺画が登場してくる。そこには江戸時代の幕末まではあったような、ユーモアやエンタメ性はなく、シビアで苦しい絵柄が多くなっていく。

などと、堅苦しく締めてもおもしろくないでしょうから、最後に娯楽性にあふれまくった作品をご紹介。明治10年(1877)2月、西郷隆盛が明治政府に反逆した日本最後の内戦、西南戦争を描いた『鹿兒島勇婦揃』だ。

……おわかりいただけただろうか? 登場人物全員女性! しかも全員人妻! その旦那は全員西郷軍の幹部! これが史実なワケはないが、当時の新聞では「西郷軍に女の薙刀隊があった」とか「1000人の女兵士が活躍した」などとまことしやかに報道されていた。いわゆるフェイクニュースだったのか。あるいは……。

作者の「こうであってほしい!」という妄想の産物か。脳の中が気になってしまうその作者とは、なんと旧幕府方の武士! それも上野戦争で西郷たちと戦った、彰義隊の仲間・神木隊の隊士、楊洲周延である。超好意的に解釈すれば、滅びゆく西郷軍をせめて彩ってやりたいという、判官びいきのキモチ。かつての仇敵・西郷たちへの手向けの花か。しかし次の絵を見ると……?

こちらは全員女ではないが、やはり女子率が高い。そして女が勇戦して男をバッタバッタとなぎ倒している。こうなるとやはり、楊洲周延は女性を描くのが好き、とりわけ「つおい女性」が好きだったと断じざるを得ない。

↓そんなおちゃめな周延のお墓を訪ねる動画はこちら↓(3分40秒~)

https://www.youtube.com/watch?v=YR7D9Ar7SK8

こういう女戦隊の絵は他にも描かれ、人々の人気を博したという。男子の草食化が進み、女子のほうが強くなったといわれて久しい現代を、周延を始め幕末を生きた絵師たちは先取りしていたのだろうか!? その謎はぜひ読者のみなさんに解いていただきたい!

今週の『西郷どんナナメ斬りッ!』

ついに2度目の島編に突入したNHK大河ドラマ『西郷どん』を、幕末維新が大好きな俳優・声優・歴ドルたちがいろんな角度で考察して、ドラマだけではわからない幕末のおもしろをお届けするトーク動画です。今回は第24回「地の果てにて」から、意外に快適だったかもしれない西郷どんの島ライフを語っています。さらに! ドラマに新登場した酔拳の師匠こと石橋蓮司さんの川口雪篷にも、過剰な愛を注いでいます。お楽しみください♪

ボクらの維新通信社2018/ロバート・ウォーターマン(KUROFUNE-United)

同じまとめの記事をもっと読む

この記事の画像一覧(全10枚)

いまAmazonで注目されている謎解き本の商品

※2026年02月14日20時 時点の情報です

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介

![ヤバいことが最後に起こる! イラスト謎解きパズル ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51oLh4NlVjL._SL160_.jpg)