「4歳の男の子のキャスティングには考えかたが2つあった」『未来のミライ』細田守監督のキャスティング術

東京ウォーカー(全国版)

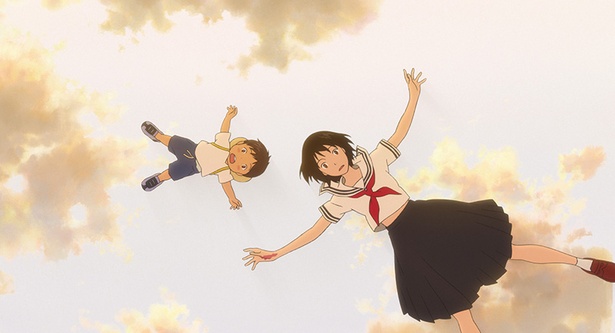

2006年の『時をかける少女』から18年の最新作『未来のミライ』まで、ヒット作を連発してきた細田守監督。彼が新作に注ぎ込んだ思いから、旧作に対する思い入れまで、自身の作品についてたっぷり語ってくれた。

最新作着想のヒントは自身に娘が生まれたこと

―『未来のミライ』の構想にはいつごろから着手されたのでしょうか?

細田:『バケモノの子』が終わってからなので、2015年ですね。いつもそういう、作品が終わるごとに次を考えるというサイクルです。

―本作の着想のきっかけや、ヒントになったことをお話しいただけますでしょうか。

細田:自分の息子に妹が生まれた時、息子のリアクションを見て、これは非常におもしろいと思ったのが着想のもとになります。新しく生まれた赤ちゃんにいきなり親の愛を奪われて、それまではすごく愛されて育ったはずなのに、4歳にしてどん底に落ちたように感じている。この映画みたいに、床を転げ回って泣き叫ぶという状況が本当にありました。

その姿を見て、愛を失った人間というのはこうなるんだな、と思ったんですよ。老若男女関係なく、臆病な人か、よほどモテている人以外は、愛を失った経験というのがあると思うんですよね。恋人に去られたとか、すごく好きだったアイドルが結婚しちゃったとか。非常に喪失感に苛(さいな)まれた瞬間。

でもよく考えたら、人生とは愛を巡る物語なんですよ。愛を得たり失ったりの繰り返しで人生がある、その最初の経験が兄弟の誕生だと思ったんです。これはただの4歳の男の子の話ではなく、人間の愛を巡る普遍的な人生の話になるなと。僕はひとりっ子なので兄弟に愛を奪われる経験はありませんでしたが、そういう目に遭ったことはありますからね。4歳の男の子が辛さと同時に人生の奥深さを知る、経験するこの瞬間は、とても子供の話だけに留まらないなと思ったわけですね。

とはいえ4歳の子供というのは生活圏がほとんど自宅です。でも言い換えれば、家の中が世界のすべてで、それまでの人生が詰まっているわけですよね。だからこそ、その中ですべての人生を描ききることができるのが非常におもしろい。他の年齢だと絶対にそういうわけにはいかないです。やるとしても、ただの密室劇になりますからね。

ところが子供だと、親の関係、兄弟の関係がすべてなので、それがかえって人生を俯瞰して見るということにつながるのでは、という点でもおもしろいと思ったんです。それに子供が見ている世界というのは、必ずしも理性的で、いわゆる常識を手に入れてしまった人のものではない、もっと新鮮な目線があるんだろうというところもよいなと。家一軒と庭一つの物語ですが、そこにある種の広がりを持たせることができるかなと考えたんです。

―子供と大人、現在と過去、現実と非現実など、異なる要素を隣り合わせに配置した物語だと感じました。

細田:家の中が舞台の子供の話と言うと、一見ホームドラマのように思えますよね。でもそう作ったつもりはあまりないんです。ホームドラマというものは常に絆があって、身近で何も言わなくてもわかっている感じがありますよね。でも「本当にそうなのか」ということを言いたくて。

夫というのは、子供が生まれてすごくギクシャクする時期があるじゃないですか。経験がある方だとわかると思うんですけど。つまりそのタイミングからもう一度、関係性を再定義していかないといけないんです。子供の前だから無償の愛にちやほや満たされているなんて絶対ありえないわけで。子供が生まれたところで、これからはどういう役割分担で、どういうふうな心構えで、どんな夫婦関係でやっていくかということをもう一回話し合わないと前に進めないんですよ。

この映画の中の、子供の話でありながら夫婦の話でもあるというのはそういった意味を込めている部分があって。相手を理解して歩み寄って、それぞれ妥協して、ということが家族には必要だと思います。「何も言わないでもわかるのが家族だ」とか「同じ場所に住んでいるからわかるんだよ」とか…逆でしょ!という感じですね(笑)。

くんちゃんだって、急に妹だよと言われてもそんなのわからないですよ。DNAとか血の力でつながりがあるからうんぬんではなくて、努力をしてアイデンティティーを自分の中で確かめた上で家族という他人との関係性が生まれるはずじゃないですか。

そういった意味でも、家の中というのは一つの世界なんですよね。僕らが思っているよりももっと広い世界で、いろいろな問題があって、それを解決するにはお互いの努力が必要で。妹とお兄ちゃんの間にも、夫婦の間にも…祖父と祖母の夫婦の関係性にも、そういった努力が必要な場面は必ずあるんです。ただ単に子育てエッセイみたいな作品ではなく、4歳児の目を通しながら問題意識を持った映画として描けるのでは、という目論見がありました。

―何か壁にぶつかったとすれば、再定義していかないと前に進んでいけないということを伝える映画でもあるんですね。

細田:そうですね。大人の視点にしてしまうと「過去のほうがよかった」みたいな発想に行きがちだと思うんです。でも子供には前へ進む人生が似合いますよね。そういうところに帰結するのかもしれないです。家族の話になると、絆というテーマを使いがちなんですよ。何でもかんでも絆って言えばいいみたいな(笑)。

でもその絆って、具体的に掘り下げると何でしょう。自動的かつ無限に湧き出る魔法の水みたいなもの?というくらいに曖昧なもののような気がします。少子化だったり、結婚や家族に対する世の中の価値観が音を立てて崩れている中で、曖昧なものを見せることにピンとこなかったんです。海外のジャーナリストの方にも言われましたが、日本の家族の印象はどこか古めかしいところがあると。実際はそうじゃないですよ、みたいなことを海外メディアの取材時に何度も言う羽目になりましたが(笑)。

結局、決まった家族の形みたいなものはなくなっていて、それぞれ自分自身で家族のベストな形を見付けないといけない時代なんです。男女の子育ての役割が違うことに現代日本へのメッセージがあるのでは、とカンヌで聞かれもしましたが、そうではないんです。僕らの周りで実際に起きている現在を描いているだけであって、この映画によって何かアジテートしていこうという意図はありません。その中で各々何を考えるかが大事なことになるでしょうね。

―監督の作品は「家族」をモチーフにしていることが多いと思いますが、やはり意識して盛り込まれているのでしょうか。

細田:意識しているというか、今いちばん世間で揺れ動いているものが家族だから、僕にとっても描きがいがあるんでしょうね。価値観がどんどん変化していて、昔の家族の在り方というのはもう通用しませんよね。少子化だし晩婚化だし非婚化だし、みたいな。昔はほとんどの人が結婚していたんですよ、というのが昔話になってきているという。僕らが子供のころは当たり前だったのに、今はそれが当たり前ではないですよね。今の子供たちにはもっと当たり前ではなくなるんですよ。昔なら例えば中学校に行きますくらいの感覚で、結婚もそのうちするんだろうなみたいな。

「皆、結婚」と書いて「皆婚」というらしいですが、それが常識でした。世界的にもそうです、近代は大体が皆婚ですよ。そのくらい社会が発展成熟していて、経済的にもそれぞれの家庭が皆婚しても成り立つような状況になった証なんです。でも近代から現代で、また違う流れができつつあるんですよね。もう昔の物差しでは語れません。かといって、昔の常識で育った人を今、批難するのも気の毒だと思うんですよね。

例えば今回、戦時中の場面がちらっと出てきますが、描写するために戦争のことを調べていると憤ることばかりですよ。でも、だからといって当時を生きていた人を批難するのは少しずるい気もします。その時代時代を過ごしているだけで、これから変わっていく時代だってまたいつ批判されるとも限らないですから。そのくらい世の中が急速に変化しているということですよね。これからも変わり続ける、自分たちがこれから過ごすよりももっと大きな変化を子供たちは体験するはずです。

そんな中で、家族というものを日本だとつい「絆」とか、そういうような単語でまとめがちですけれど、自分たちで家族というものを再定義して、家族観を家庭ごとに持っていかないといけない時代なので、映画としてモチーフにしがいがあるんです。ずっと映画を作ってきていますが、この間にもどんどん変化していますから。

―夫婦共働きにした理由も時代の変化を表現しているのですか?

細田:たとえば、だっこひもをつけているお父さんも尋常じゃないくらい増えましたよね。『おおかみこども~』(2012)のころはまだ目立っていなかったというか、「イクメン」という言葉があったころでしたからね。そういう言葉の衰退とともに、世間的にイクメンという存在が普通になってきました。この映画は単なる普通を描いているにすぎないんです。

―本作で上白石萌歌さんは、4歳の男の子・くんちゃんという難しい役柄に挑戦されましたが、監督から見て演技はいかがでしたか?

細田:そもそも4歳の男の子が主役の映画にすること自体がすごくチャレンジングなことでした。いわゆる小さい子が観るキッズ映画的な枠に留まらず、広い世代の人たちが観て楽しんでもらえる映画として、4歳の男の子というのは主人公になり得るのか、という大きな課題があったんですよね。でも逆に言えば、そういう映画が今までにないということでもあって。今までの映画で描けなかったことが描ける時代がきたと捉えました。

4歳の目線を通して家族を描くことで、今までにない新しい視点の映画ができるし、世界的にもこんな作品はほとんどないと思うんです。4、5歳の女の子が主人公という作品は映画史の中にあったりもしますけれども、男の子はほとんどいないですね。だからこそ、非常に変わっていて、独自性があり、あまり観たことのない映画になったのではないか、と思います。

去年の10月~11月くらいに絵コンテが終わったころからオーディションを始めましたが、これが大変でした。まず、4歳の男の子のキャストをどう決めるかという時に、2つ考えかたがあって。1つは実際の年齢…と言っても4歳はかなり難しいですよね。『おおかみこども~』の時にも子供たちのオーディションをたくさんやりましたが、女の子はさておき、男の子が難しいんですよ。今回もとりあえずやってみようということで、一番下の年齢が6歳くらいから、上の子は10歳くらい、小学生くらいまでの子供だけでくんちゃん役のオーディションをしました。

もうひとつの方向性は、「見立て」という非常に一般的というか伝統的手法で、大人の女性が少年を演じることです。野沢雅子さんを思い浮かべていただくとわかりやすいですが。その両方向でオーディションをしながらいろんな人と会って、お声を聞かせてもらっていたものの、なかなか見つかりませんでした。同時にミライちゃん役のオーディションもやっていまして、そこにやってきた上白石さんにくんちゃんを演じてもらったら、これが非常によくて、くんちゃんに出会ったという感じだったんですよね。

―おとうさん役の星野源さんと、おかあさん役の麻生久美子さん。おふたりはいかがでしたか?

細田:麻生さんは2児の母親でもありますので、それはもうぴったりでした。麻生さんのよいところって、子供に怒っていても柔らかい、優しい感じになるんですよね。けっこうキツい台詞も多いのに、すごく愛らしく聞こえるんですよ。そういった空気感が麻生さんの素晴らしさで、チャーミングなところだなと思います。

一方で星野さんは独身ですが、今回は素晴らしくお父さん感を出されていましたね。「いかにも声がお父さん!」みたいな、お父さん然とした人を演じていないところがいいんですよね。仕事もあって子供もいて、奥さんの機嫌をとらないといけない人っていう、何もかにも引き裂かれているのがこのおとうさんであって、子供の親然とはしていないわけですよ。その雰囲気がものすごく絶妙に出ているのが素晴らしいんです。若くてまだまだ父親らしくないおとうさん、という感じがよく出ていると思います。今回初めて一緒にお仕事させてもらいましたが、本当に素晴らしい役者さんだなぁと思いました。

(後編「」に続く)

ウォーカープラス編集部

この記事の画像一覧(全11枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介