民泊や震災関連が最先端?修学旅行の目的・意義は多様化する時代へ~みんなの修学旅行~

東京ウォーカー(全国版)

修学旅行をより深く理解するための連載「みんなの修学旅行」。今回は修学旅行の目的について、公益財団法人 日本修学旅行協会の竹内秀一理事長に話を伺い、修学旅行という学校行事の核心に迫る。

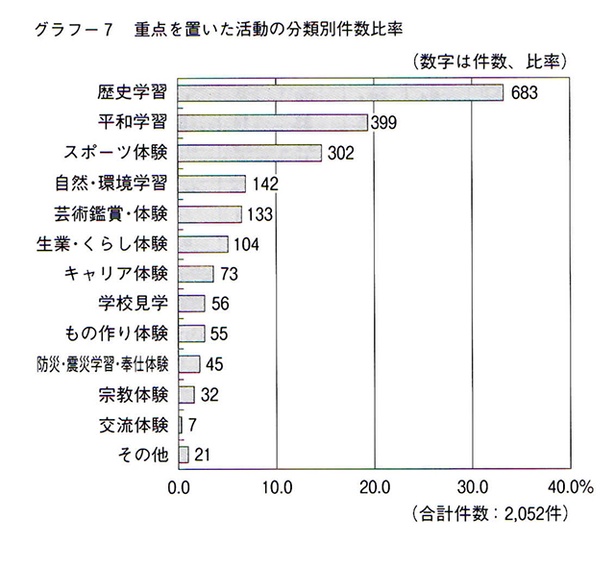

修学旅行で歴史学習が重視される理由とは?

修学旅行の起源が軍隊の行軍練習にあり、そこに学びの要素が加えられたものであることは前回までに学習済み。当時は現地で植物や鉱物の採取、生物調査などが追加されたが、なぜ現代の修学旅行は歴史学習に重点を置いて行われているのだろうか。

「学生たちは、小・中学校、高校と長い期間日本の歴史を学ぶため、修学旅行の目標・意図に最もなじみやすいのが大きな理由だと思います。京都・奈良のような歴史や文化は誰しもがイメージしやすいはずですが、例えば、北海道ではアイヌ民族と開拓の歴史の両方を学ぶことが目的になります。アイヌの場合は、異文化交流や異文化理解という意味合いですね」

修学旅行は平和学習にも重きを置いている。ところが、ひと言で平和学習といっても、その意義はかなり広い。いろいろな場所で、それぞれに学びの機会があるはず、と竹内氏は続けた。

戦争を多角的に捉え、平和への理解を深める

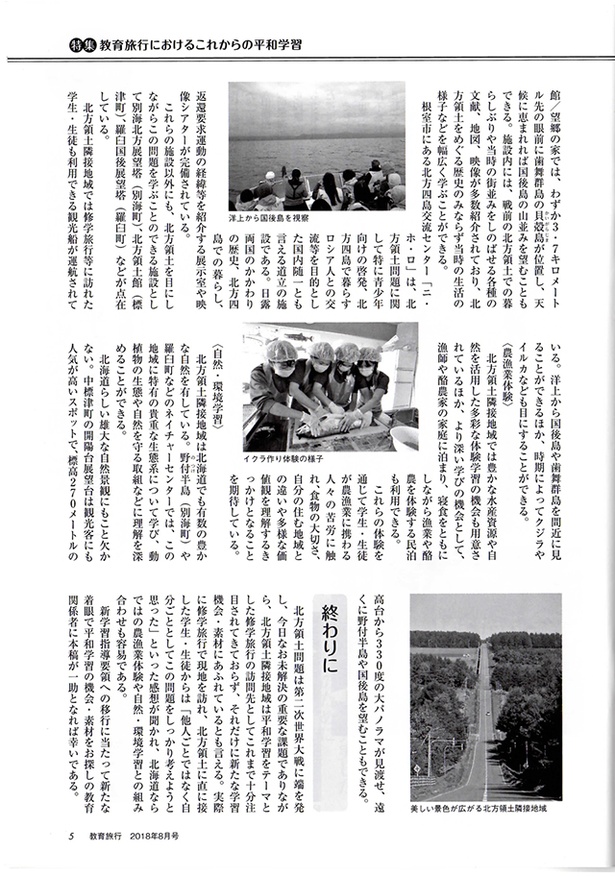

「平和学習といえば沖縄や長崎、広島をイメージする方が多いでしょう。でも実はもっと煩雑なのです。例えば、北方領土のほか、長野県の満蒙、京都・舞鶴の引き揚げなどがそうですが、いろいろな視点から戦争というものを捉えることができます。つまりは、平和というものを広義に考えるのですね。

私どもが発行し、学校に配布している「教育旅行」でも、あまり行き慣れないない場所にもこうしたものがたくさんあるという情報を発信しています。もちろん、離れているところはプランに組み入れにくいかもしれません。でも、近くを通るからちょっと寄ってみようかとか、まずはそういうきっかけ作りになればいいなと思っています」

戦争、ひいては平和というテーマを多角的に捉え、理解を深める──。

竹内氏の思いが伝わってきたが、データを見ると修学旅行に変化の兆しも見えてきているという。

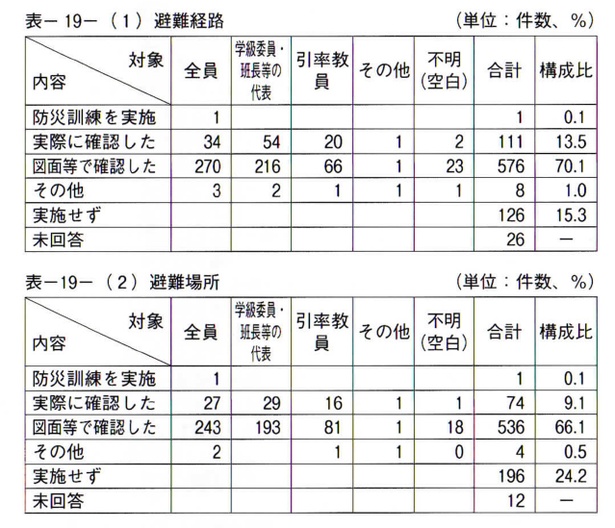

「20011年の東日本大震災を受けて、震災・防災体験、民泊が体験できる施設が増えています。今後はそういったところへ出向くというのが徐々に増えることで、修学旅行先や目的も多様化するのではないでしょうか」

修学旅行に見える変化の兆し

修学旅行に起きている新たな変化。では、実際にはどういった動きなのだろうか。

「防災・震災については、やはり何と言っても東北の沿岸部ですね。青森から宮城までの太平洋沿岸やその自治体が、さまざまに取り組んでいます。熊本などもこれからだんだんと増えていくのではないでしょうか。それから民泊です。大分県が発祥の地といわれていますが、修学旅行以外にもいわゆる移動教室や自然体験教室といった形で積極的に受け入れています。その他にも、長崎の松浦や南島原、山口の周防大島などの各地域に広がっていて、全国的に取り組みが進行中です」

これまでの修学旅行とは少々イメージが異なるが、学校の考え方にも変化が起こっているということなのだろうか?

「例えば、高校であれば1年生で何をやる、2年生で何をやる、というものが学年段階でさまざまあります。それと修学旅行をどう絡ませていくか、あるいは日常の授業とどう結び付けていくのかが、修学旅行先を決める上で重要なのです。学びの要素を中心のメインテーマに据えて、しっかりと取り組みを持たせる。それにプラスして、生徒が楽しみにする部分などを付け足していくという形ですね。これまではワンパターンでやってきていたところもありますが、だんだんとそういった流れに変化しつつあります」

“修学旅行での体験を通して何を学ぶか。それを自分の人生にどう生かしていくか、を考える重要な機会になる”という竹内氏。そういった意味では、ただただ施設を見学したりするのではなく、そこで何を体験して吸収するのかというのが重要だ。

今後は、修学旅行の多様化が人生の幅をますます広げるようになるのかもしれない。

安藤康之

この記事の画像一覧(全5枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介