東京から2時間。古都・京都の冬を楽しむ

東京ウォーカー(全国版)

日本を代表する観光地の一つである京都では、3月18日(月)まで「京都デスティネーションキャンペーン『京の冬の旅』」と題し、15の寺院が通常非公開の文化財を特別に公開している。

本取り組みは「京都にみる日本の絵画 〜近世から現代〜」をテーマとして、仏像だけではなく屏風や巻物といった、傷みやすく保管が難しいがゆえに、特別公開時でもなかなか表に出てこない寺宝が数多く一般公開されているのが特徴だ。これを機に東京から新幹線で2時間、冬の京都の魅力をお伝えしようと思う。

小さな本堂に京都最大級が鎮座「転法輪寺」

まず注目していただきたいのは、京都駅またはJR嵯峨野線円町駅から市バス26系統またはJRバス「御室仁和寺」下車、徒歩約5分にある転法輪寺。仁和寺の近くにあるこの浄土宗の寺院は、とてもこじんまりとした印象。住職に話を伺うと「家族でひっそりやっているんですわ」と優しい語り口で本堂に招いて頂いた。

招かれた本堂の中央には、こじんまりとした印象とは大違いの、像高約7.5mと京都最大級の本尊・阿弥陀如来坐像が鎮座。

さらにその前に置かれた木魚は日本で2番目の大きさというから驚きだ。

奥を見ると、幅3.9m、長さ5.3mと、これまた大きな釈迦大涅槃図。

今回の特別公開では、本尊背後の厨子(ずし)内に安置された、全国でも4体しかないと言われる裸姿の阿弥陀如来立像を拝むことができる。この珍しい童姿の阿弥陀如来像は安産のご利益があるそうだ。

参拝後は、境内を見ながら甘茶と菓子をいただくこともできる(100円)。甘茶はお神酒代わりのお供えものなど古くからさまざまな形で利用されてきたもので、ちょっと甘い味でほっこりした気分に。

普段の慌ただしい生活とは異なる時間の流れに癒やされ、転法輪寺を後にした。

桃山時代の重要文化財を展示するほか、新しい障壁画に圧倒される「建仁寺 両足院」

次に訪れたのは、京都駅から市バス206系統・100系等「東山安井」下車、5分ほど歩いた祇園にある建仁寺 両足院。

御本尊に阿弥陀如来像、両足院に毘沙門天が鎮座するこの寺院では、写経や坐禅を体験することができるという。

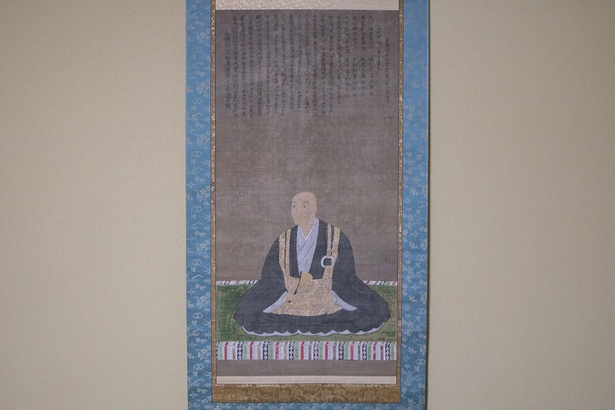

特別公開されるのは、如拙筆「三教図」(1月10日〜1月31日の展示)、伊藤若冲筆「雪梅雄鶏図」(2月1日〜2月25日)、そしてしろき観音像(2月26日〜3月18日)といった寺宝。如拙筆と伝わる、孔子・釈迦・老子が寄り添う姿を描いた重要文化財「三教図」は、まさに圧巻の一言だ。間近で見ると、繊細に描かれた表情の豊かさに圧倒されてしまった。

さらに桃山時代(17世紀)に長谷川等伯によって描かれた水辺童子図は、薄暗い部屋の中でもそのいきいきとした景色が映し出される。そこから右手を見ると、同じく桃山時代に作られた枯山水。その風景と水辺童子図のマリアージュは必見だ。

この寺院では、単に寺宝を大事にするだけでなく、今の時代に仏教の教えを伝えようと挑戦している。最近完成したという障壁画の1つは、釈迦が霊鷲山(りょうじゅせん)で説法した際、花をひねり大衆に示したところ、だれにもその意味がわからなかったが、ただ摩訶迦葉(まかかしょう)だけが真意を知って微笑したという故事を描いているのだが、この写真の中の誰が微笑んだ人かお分かりだろうか。だまし絵の要素を含んでいるので注意深く観察して頂きたい。

金色の部屋で輪廻転生を教える「建仁寺 正伝永源院」

この日の最後に訪れたのは、建仁寺 両足院から歩くこと5分にある建仁寺 正伝永源院。

このお寺は建仁寺の塔頭寺院で、織田信長の弟である大名茶人・織田有楽斎と、熊本藩主・細川家の菩提所として知られている。細川家は、第79代内閣総理大臣を務めた細川護熙の家系。その縁あってか、寺院内では細川氏が描いた障壁画が拝見できる。

また庭内には有楽斎が建てた国宝の茶室「如庵(じょあん)」が復元され、「有楽囲(うらくがこい)」「有楽窓(うらくまど)」など有楽斎好みの特徴を間近で知ることも可能だ。

今回の特別拝観では、狩野山楽筆の鮮やかな金碧障壁画「蓮鷺(れんろ)図」のほか、「鍾馗(しょうき)図」(3月1日〜3月18日)、中国・南宋時代の「架鷹(かよう)図」などの寺宝を間近で見ることができる。

部屋の四面に描かれた「蓮鷺図」は、正面座って右手が若年期、正面が壮年期、左が更年期という人間の一生を蓮の花として描かれており、池の風景と合わせて輪廻転生を表しているという。金箔はすでに黒ずんでいるものの、この障壁画がすべて陽の光に照らされて金色に輝いていた時は、どのような景色だったのだろうと想像しながら、人生とは何か、避けられない死の先は、実は明るいもので恐れることは何もないと教えられた気がした。

朝の京都が楽しめるツアーで、ゆったり古都の風情を楽しむ

日中の名所はどうしても混雑しがちだ。最近はインバウンドの影響もあり、有名な寺院はどこも大勢の人出で賑わっている。そこでJR東海は、人が誰もいない早朝に寺院に入って巡れる「いちばん乗りツアー」を企画。相当朝早いものの、ゆったりと静かに名所を楽しむことができるのだ。

ツアーは3コース。1つは国宝・五重塔で知られる東寺の朝焼けを見るもの。

2つ目は平成の大修理を行っている清水寺と10円玉の表面で知られる平等院鳳凰堂を巡る旅。

3つ目は枯山水の庭で知られる龍安寺と仁和寺を巡るものだ。今回はそのうち、東寺と清水寺&平等院鳳凰堂を巡ってみた。

まずは東寺のツアーから。このツアーは、3月24日、30日、31日の3日間のみ開催され、朝5時50分集合と早いながらも、夜間ライトアップされた五重塔が、朝焼けによって風情のある表情へと変わる姿を見ることができる。

撮影した日はライトアップ期間ではなく、さらに言えば雲が厚くたちこめていたが、朝焼けに照らし出した五重塔の姿は、まさに古都らしい風景を思わせる。その姿は、侘び寂びの世界を感じさせるものだ。ちなみに別ツアーになるが、7時からは五重塔の初層のほか、国宝・金堂と講堂が拝観できる「早朝桜と五重塔貸切特別拝観」も行うそうだ。こちらも合わせてチェックして欲しい。

2つ目のツアーである清水寺と平等院を巡る旅。スタートは平成の大工事をしている清水寺から。清水寺の参道には、仁王門と西門という重要文化財に指定されている2つの門がある。

そのうち西門は、古来より一般の参拝者が通行することは叶わず、昔は天皇の勅使だけが通れたことから「勅使門」とも呼ばれている。今回のツアーではその西門の中が見学できる。鎌倉時代に作られたという二天像が守るこの西門の中は、極彩色に彩られて圧巻の一言。古来の人は、極楽浄土をこのようにイメージしていたのだろうと思わせる。そして、門の正面から見える西の山々に沈む夕日を見て、西方の果てにあるとされる「極楽浄土」を夢想したという話を住職から伺うにつれ、何か仏教の教えというものの片鱗を感じた気がした。実際のコースでは朝の暗い時間になるため、眼下には街の灯りを見ることができるだろう。

さらに、境内に進み一般公開されていない講堂の中を見学できるほか、誰もいない本堂で特別にお経をあげてもらえる。お経後は現在工事中である清水の舞台のある本堂の下で、工事についていろいろな話を聞かせてくれた。それだけでもこのツアーは価値があると感じた。

ツアーは続いて宇治にある平等院へ。国宝である平等院鳳凰堂の正面は東向きで、朝日を浴びて水面に浮かぶ平等院鳳凰堂の姿は見事のひと言!1052年、藤原頼通によって建てられて以来、1000年近く変わらない姿に驚くとともに、これがあの10円玉の表面か、と思わず見比べてしまった。

本堂である鳳凰堂の中にも立ち入ることができ、国宝・阿弥陀如来像をはじめ、四面の壁に架けられた雲中供養菩薩像の国宝と模刻品(26体は国宝で、残る26体が模刻像。鳳凰堂内に架けられていない26体の国宝はミュージアムである鳳翔館で展示)。ちなみに国宝は現在1116件が指定されているが、そのうち仏像を含む彫刻は136件のみで、平等院には、阿弥陀如来像と雲中供養菩薩像(52体をまとめて1件と数えるそうだ)、そして木造天蓋の3つが登録されている。

その後ミュージアムを訪れて、本殿内は極彩色に彩られて、雲中供養菩薩像にも色付けされていることを知ると、鳳凰堂が極楽浄土を表現していたことを知る。ちなみにツアーはその後、茶房で住職のお話を伺うことができるそうだ。

筆者にとって京都観光は数十年前の修学旅行以来のことであった。その時は説明される住職さんの話など何もわからず、さらに寺院を見ても退屈だったことを覚えている。しかし、年を経て再び訪れると、一転してとても楽しく感じるから不思議だ。修学旅行の時、もっとちゃんと見ればよかったと思うとともに、昔の日本人はこんなにも想像力が豊かだったのかという気づきがあった。1000年以上の歴史と文化を再発見できる京都デスティネーションキャンペーン「京の冬の旅」。京都再発見の旅に出かけてみてはいかがだろうか。

栗原祥光

この記事の画像一覧(全40枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介