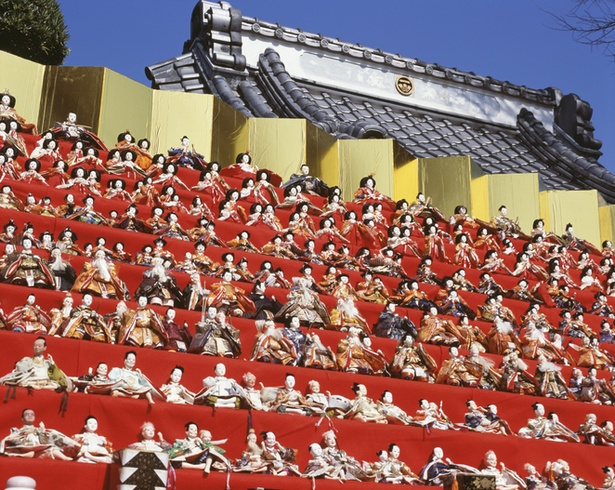

雛人形(お雛様)の役割とは?種類やルール、注意点を解説

東京ウォーカー(全国版)

3月3日は桃の節句。この日は女の子の健やかな成長を願うひな祭りの日として知られていますが、ひな祭りの由来や、雛人形の役割についてはあまりよく知らないという人も多いかもしれません。そこで今回はひな祭りの意味や飾る時期、雛人形の供養方法まで詳しく解説します。

雛人形をひな祭りに飾るようになった由来

桃の節句の起源は古代中国で行われていた「上巳の節句」だといわれています。上巳とは旧暦3月の最初の巳の日のことです。上巳の節句は春を祝い、無病息災を願う厄祓いのお祭りとして行われていました。この頃はまだ、女の子のためのお祭りというわけではなかったのです。上巳の節句には水辺でけがれを祓うという習慣がありました。この習慣が遣唐使を通じて日本にも伝わったといわれています。また、この日が桃の開花期に重なることと、桃の木が当時邪気を祓う神聖な木だと考えられていたことから「桃の節句」と呼ばれるようになりました。

桃の節句に雛人形を飾るようになった由来は諸説あります。ひとつは、平安時代に貴族の女性の間で行われていた「ひな遊び」が上巳の節句と結びついたという説です。「ひな遊び」は紙で作った人形で遊ぶままごとのようなものでした。やがてこの遊びで使われていた紙人形を人形(ひとがた)として、それに厄災を移して川に流す「流し雛」の風習が始まりました。この流し雛の風習が人形を家に飾るという風習に変化したというものです。流し雛の風習は、現代でも京都の下鴨神社で毎年桃の節句に行われています。

そのほかの説としては、雛人形の高級化があります。もともと、人形流しに使う人形は和紙やわらなどを使った簡単なものでした。それが次第に貴族たちの間で高級化していき、現代でも見られるような人形となりました。そのため、川へ流さずに家の中で飾るようになったというわけです。1629年には京都御所で天皇が娘のために盛大な祭りを開催しました。これが日本で最初のひな祭りといわれており、日本全国へと広まっていったのです。

京都・下鴨神社の流し雛には一般客も参加できる

※2022年の「京のひな祭りと流し雛」の催しは中止となりました。

下鴨神社では毎年3月3日に流し雛を開催しています。和紙と土で作った雛人形を桟俵(さんだわら)と呼ばれるものに乗せ、境内にある御手洗川に流して子どもの無病息災と成長を願います。下鴨神社の流し雛は平安時代から現代まで続く歴史のある神事として有名です。お雛様とお内裏様の姿をした男女や舞妓もこの神事に参加するため、当日は華やかな雰囲気となって多くの観光客が集まります。

この神事には、神社で流し雛を購入することで一般客でも参加できます。例年10時頃より流し雛の参加受付、人形の販売がはじまります。10時30分頃から行われるお雛様の衣裳の着付け公開も人気です。神事が開始されるとまず神官が人形を流し、続いてお雛様とお内裏様の衣裳を着た男女、幼稚園児の代表、舞妓の順番で流していきます。一般客はその後、12時頃から雛人形を流し始めます。

雛人形を飾る時期は地域ごとで違う

雛人形はひな祭りの3月3日より前に飾っておくものです。飾り始める時期は、一般的には立春がよいとされています。立春以外の日では、良縁に恵まれるといわれている雨水の日から飾り始めるという人も多いです。そのほか、大安の日に飾り始めるという人もいます。2022年の大安の日は2月5日、2月11日、2月17日、2月23日、3月1日です。遅くともひな祭りの1週間前までには飾っておくとよいでしょう。

雛人形を飾る時期がいつなのかは地域によって異なります。お正月の松が開けた1月8日以降ならよいという地域もありますし、ひな祭りを4月3日に祝う地域では春休みの開始時期に飾り始めます。ひな祭りを3月3日ではなく4月3日に行うのは、東北地方や北陸地方の寒冷地域に多いです。

雛人形は何歳まで飾るという決まりはない

雛人形は一体何歳まで飾るものなのか、気になるという人も多いかもしれません。しかし、雛人形を飾る時期に明確な決まりはないので、それぞれの家庭で切りのいい時期を決めましょう。成人式までとする家庭や結婚するまでとする家庭もありますが、嫁入り道具の一つとして持参し、嫁ぎ先で飾る人もいます。そもそも雛人形は親が娘の無病息災を願って飾るものです。親にとって娘はいくつになっても娘なのですから、何歳になっても飾っていておかしいものではありません。

結婚してお嫁に行った場合も、雛人形をどうするべきかは人それぞれです。昔は「嫁の雛」と称してお嫁さんが持参した雛人形を飾る風習もありました。そうして娘が生まれた場合には、娘のために新しくしつらえた雛人形と自分の雛人形を一緒に飾っていたのです。現在でもそのように嫁ぎ先へ持っていき、桃の節句になると雛人形を飾るという人も多いです。一方、結婚すると雛人形は実家に置いていくという人も多く見られます。結婚して一人前の女性になったら娘の成長に込められた願いは満願として祖父母の家に飾るのもよいでしょう。

よくいわれる迷信に、3月3日を過ぎても雛人形を飾っていると婚期が遅れるというものがあります。しかし、なぜこうした迷信が生まれたのか、明確な理由は分かっていません。有名なのが「しつけ節」と呼ばれる説です。これは「いつまでも雛人形を出しっ放しにせず、終わったらすぐに片付けるように」という教えです。片付けも満足にできないようでは一人前の女性とはいえない=結婚できないというわけです。

そのような迷信はあるものの、雛人形は湿気が大敵だということを忘れてはなりません。迷信に惑わされて早くしまわなければいけないと急ぐよりは、よく晴れて空気の乾いた日を選んで片付けた方が長く保存できます。その際にはしっかりホコリを落としましょう。ホコリはカビや虫による傷みの原因となります。また、箱の中で人形が動いてしまわないようよく包装してからしまうことも大切です。人形を収めた箱は湿気がなく、できるだけ高いところに置いておくとよいでしょう。

実はこんなにある!雛人形の種類

一口に雛人形といっても、その種類はさまざまです。もっとも古い雛人形は「流し雛」と呼ばれる紙人形です。わらで編んだ桟俵(さんだわら)と呼ばれる入れ物の中に、和紙などで作った雛人形が入っています。毎年桃の節句に下鴨神社で行われる神事でも使われる人形で、平安時代から続いています。

「立ち雛」は一般的によく見られる座った姿の雛人形とは違い、立った姿の雛人形です。立ち雛はお内裏様とお雛様だけのものが多いです。場所を取らずに飾りやすいのがその特徴といえます。立った姿が流し雛の形に近いことから、歴史としては古い雛人形にあたると考えられています。元々雛人形は紙でできた人形として立ち姿であったものが、次第に内裏(天皇の私的な在所)の生活を模して座った姿になっていったというわけです。最近よく立ち雛を見かけるようになりましたが、そうした立ち雛は伝統的な立ち雛というよりも、むしろ現代の生活に合わせて再び立ち雛に戻った“新しい立ち雛”だといえるでしょう。

江戸時代から始まった雛人形が「吊るし雛」です。お雛様やお内裏様のほか、さまざまな人形を天井から吊るします。この雛人形は近所の女性や親族などがそれぞれ持ち寄った飾りを吊るしたのがその起源です。雛人形のほかにも安産の願いを込めた犬や厄災を祓い幸せを運ぶ羽子板、長寿と健康を祈る鶏、悪い虫がつかないことを願う唐辛子といった縁起物も一緒に飾られます。庶民には高価な雛人形などとても買えなかったという時代に広まった雛人形です。

同じく歴史の古い雛人形が「木目込み(きめこみ)人形」です。1740年頃に京都で作られたのが始まりとされています。まず、桐の粉に糊を混ぜた桐糊を固めて体を作ります。そこに溝を掘って土台を作ったところにヘラを用いて友禅などの布地をヘラで押し込んでいくのです。最後に着物を体に着せ付けていきます。ヘラで溝に押し込む作業を木目込むと呼ぶことから木目込み人形と呼ばれています。木目込み人形は一般的な雛人形よりもより強く作者の個性が現れます。また、その落ち着いた雰囲気から大人のための雛人形としても人気です。

役目を終えた雛人形の適切な処分法

もしも雛人形を飾らなくなった場合、困るのはその置き場所です。また、場合によっては処分しなければならないこともあるかもしれません。雛人形を不燃ゴミなどに出す人もいますが、娘の成長と健康、幸せを願って飾り続けてきたものだということを考えると、処分するにしてもゴミとして処分するのは適切ではないでしょう。処分方法は住んでいる地域など事情にもよりますが、できるだけ神社や寺院で供養してもらうのがおすすめです。

雛人形の供養をしてくれる神社や寺院は日本各地にあります。まずは自分の住んでいる地域の近くにそういった寺社がないか探してみましょう。近くにない場合は、郵送で受け付けてくれるところもあります。また、供養を公開している寺社もあります。お世話になった雛人形に最後のお別れがしたいという人は、そういった寺社に供養を依頼するとよいでしょう。

そのほか、一般社団法人の日本人形協会が供養の代行サービスを行っています。この協会では不要となった雛人形を通年で受け付けており、送られた雛人形を毎年10月頃に東京大神宮で開催される「人形感謝祭」での供養に送り出してくれます。申し込みをすると協会から専用のキットが送られてきます。それに付属している説明書に従って雛人形を梱包し、日本郵便のゆうパックで日本人形協会宛に送れば完了です。供養が終わると、協会からはがきでその旨を知らせてもらえます。

雛人形を供養してくれる代表的な神社や寺院

・成田山仙台分院(宮城県)

・本寿院(東京都)

・立江寺(神奈川県)

・人形供養千手観音(千葉県)

・所澤神明社(埼玉県)

・富士浅間神社(群馬県)

・結城諏訪神社(茨城県)

・上野天満宮(愛知県)

・三仙院(岐阜県)

・三明寺(静岡県)

・人形の寺 宝鏡寺(京都府)

・倉留寺(島根県)

雛人形を人から受け継ぐときの注意点

本来、不要になった雛人形を誰かから受け継ぐというのは好ましいことではありません。というのは、そもそもひな祭りの由来は「人形」や「形代」と呼ばれる人の姿をかたどったものにけがれを移すことで難を逃れるという厄除けの儀式だからです。つまり、雛人形はその持ち主である娘の厄災を移して身代わりになってくれるものなのです。たとえ祖母や母親の雛人形が家にあったとしても、それは祖母や母親の身代わりとしての役目を負った人形です。娘が無事に成長を遂げると雛人形は役目を終えることになります。これは姉妹でも同じで、もしも女の子が2人生まれた場合には雛人形も2つ用意してあげるのが本来のしきたりです。

しかし、親が使っていた雛人形や先祖代々の雛人形など、思い入れのある雛人形を受け継ぎたいという人も多いでしょう。また、1人につき1つの人形というのは雛人形が今よりももっと簡素でそれほど高価なものではなかった頃の話です。現代のような高級化した雛人形の場合、「幸せを引き継ぐ」ということで祖母や母親の雛人形を受け継いでいくのも一つの考え方です。ただし、そうした場合であっても、コンパクトな雛人形でかまわないので子ども用の雛人形を用意してあげるとよいでしょう。

雛人形には娘を思う心が込められている

雛人形を購入する人は両親であったり祖父母であったり、地域や家庭によってさまざまです。しかし、どのような場合であってもそこに娘の成長を願う気持ちが込められていることに変わりはありません。また、女の子の成長という考え方も時代によって変わります。昔であれば結婚することで込められた願いが叶った=満願となりましたが、現在では結婚にこだわらずに成人式など女の子が成長した段階を満願とする考え方もあります。

どのような考え方であれ、大切なことはひな祭りが雛人形に身代わりとなってもらうことで厄を祓う儀式だということです。だからこそ、雛人形は丁寧に飾り、ひな祭りを終えたら大事にしまっておくことが大切です。そして無事に役目を終えたのであればこれまでの感謝の気持ちを込め、寺社などで適切に供養しましょう。

この記事の画像一覧(全14枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介