古き良き日本の伝統が息づく中井駅を現役大学生が散策!

東京ウォーカー

早稲田大学商学部 嶋村ゼミ生と西武鉄道Walkerがコラボし、西武線沿線の魅力を紹介する同企画。第1弾となる今回は、フリーマガジン・西武鉄道Walker Vol.5にて特集した新宿線と池袋線の中から新宿線中井駅をピックアップ。

親しみやすい飲食店やスーパーが立ち並ぶ、どこか懐かしい雰囲気の中井駅は、染色文化の伝統を継承する街としても知られており、また、多くの文豪たちが愛した街でもある。

2018年12月某日、早稲田大学学生の平Pくんと李(り)さんが降り立ったのは、新宿線中井駅。2人は、嶋村ゼミ内で同企画のために結成された新宿線チームの一員。すでに中井駅周辺の情報はリサーチ済みだが、李さんが実際に街を歩くのは今日が初めて。2人は「いろんな場所を訪れて、中井駅の文化に触れたいと思います!」と意気込みを口にした。

紀州南高梅のおいしさを伝える老舗「味覚庵」へ

まずは、事前リサーチで訪れてみたいと話していた紀州の梅干し専門店「味覚庵」へ。「初代がこの地で事業を始めたのは50年ほど前。当時は和歌山県の自家農園で育てた最高級品の紀州南高梅を漬け込んだ梅干しを、ホテルや店舗に卸していました」と話すのは、代表取締役の丸山博史さん。和歌山で育てられた良質な梅を使い、丁寧に手作業で作る梅干しは高い評価を受けている。近隣の方々にも味わってもらいたいと直売店をオープンさせたのは約30年前。

「当店では、実際に味わって自分の好みの味を見つけていただきたいと、試食を用意しています。ぜひ味わってみて」と丸山さん。

全8種類を試食できるが、最初は基準となる塩分10%の「匠」(500グラム・1836円〜)からスタート。「食べ慣れている味ですね」と話す平Pくんとは対照的に、「お〜、酸っぱい(笑)」と李さん。丸山さんは、「『匠』は塩加減、梅本来の酸味、うま味、甘味のバランスがよく、料理にもお酒のつまみにも合いますよ」と楽しみ方も教えてくれた。

続いて塩分5%の「極み」(500グラム・1944円〜)、塩分13%の「よろこび」(500グラム・1836円〜)、塩分を8%に抑えハチミツを加えた「はちみつ梅」(500グラム・1836円〜)を味わった2人。「塩分の量で味わいがこんなに違うんですね」と驚いた様子で、「甘いのが好きなので私は『はちみつ梅』が一番好き。何個でも食べられちゃう(笑)」と李さん。平Pくんは「どれもおいしい!5%『極み』はほんのりと甘味があっていいですね」とお気に入りを見つけたよう。

ほかにもさまざまな商品がそろう店内で、じっくりとお買い物。「僕はスポーツをしているので気軽に塩分補給をしたくて…」という平Pくんに丸山さんがオススメしたのは、紀州の梅をペーストにし乾燥させた「ウメパワプラス」(204円)。「手軽におやつ感覚で味わえますよ。黒酢もプラスされているからパワーを付けてね!」と丸山さん。

一方、「海外の友達にプレゼントしたい」という李さんには、かわいらしいパッケージの「紀の和み『ごあいさつ』」(塩分8%の6粒入り・1944円)をセレクト。「梅肉をパスタに和えてもおいしいよ」と教えてくれた。

また、中井駅で毎年実施されている染色文化を伝えるイベント「染の小道」が、今年も開催される。副代表を務める丸山さんは、「今年は2月22日(金)~24日(日)に開催します!染め物が中井の街を彩る様子はなんとも幻想的。ぜひ遊びに来てください」と語ってくれた。※「染の小道」の詳細は文末にて紹介

李さんと平Pくんは「味覚庵で梅干しの奥深さを知りました。梅干しは栄養補給の食材として古くから日本で重宝されている食材。これからもっとたくさん味わっていきたいと思いました。イベントにもぜひ遊びに来たい!」と話した。

作家・林芙美子が晩年を過ごした邸宅「新宿区立 林芙美子記念館」

続いて向かったのは、小説「放浪記」「浮雲」などで知られる作家・林芙美子の自宅を記念館として一般公開している「新宿区立 林芙美子記念館」。

訪れた季節は、見事な紅葉の風景が広がっていた。500坪もの敷地内に立つ数寄屋造りの大邸宅は、芙美子自身が建築について勉強し、設計者や大工を連れて京都の民家を視察して造り上げたもの。2人は「ここが新宿とは思えない」と、情緒あふれる空間に驚きを隠せない様子。

同館ではガイドボランティアによる解説(曜日や日程は下記データを確認)を実施しており、2人はこちらに参加。「林芙美子は戦後に活躍した女流作家で、この家を建てたのは1941(昭和16)年、38歳の時でした」との説明に、「その若さでこんなに広くて立派な家を建てるなんてすごい」と平Pくん。

原稿を取りに来た編集者たちを待たせる場所として利用していた茶の間や、画家であった夫・手塚緑敏が使っていたアトリエを展示室にしている部屋を見学。照明や装飾品など、芙美子が愛用していた品々も展示されており、昭和初期とは思えないセンスの良さに2人は驚いていた。

「先生は当時では珍しく、パリなど海外へ出かけることも。この家を建てたことも含め、林芙美子は行動力と決断力のある方でした」との話に、「パワフルな女性にはあこがれます」と李さん。平Pくんも「四季折々の景色を感じられる庭や、仕事に集中できるような書斎を作るなど、本当にすごいと思う」と話した。

伝統の染色技術を継承する「二葉苑」で染色体験!

最後は、1920(大正9)年創業の二葉苑へ。こちらは染色技術の極みと呼ばれる江戸小紋、江戸更紗の染色工房兼、ギャラリーを備えている。江戸小紋の特徴は、型紙を用いて染める細やかな柄が特徴で、江戸の粋と渋味を感じられる染物だ。また、江戸更紗は型紙を通常15〜20枚用いて染めることで多彩な色柄になり、異国情緒漂うデザインが魅力となっている。

「工房では職人が手作業で染色を行なっています。工房の広さは、着物の長さ一反(約13メートル)を染められるほどの規模を有しています」と職人の鈴木さん。普段は外からの見学となっているが、染色体験をすると工房内で見学が可能で、制作途中の貴重な状態を間近で見ることができる。

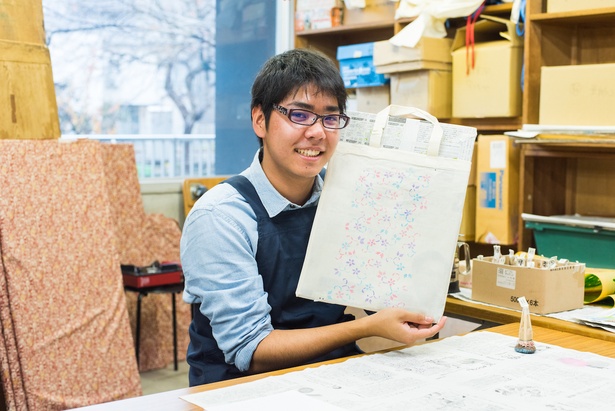

工房内を見学したあとは、いよいよ染色体験へ。今回2人が参加したのは、トートバッグA4サイズ(薄地)を染める体験コース(1人2700円※材料費込み)。デザインの元となる5種の型紙の中から好みのものを選ぶ。

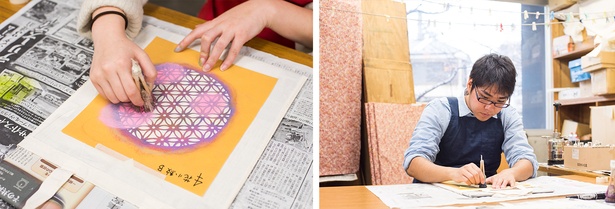

李さんはブドウ柄、平Pくんは花唐草のデザインに挑戦。2人とも完成までに3枚の型紙を使って絵柄を作る。まずは型紙をトートバッグに合わせ位置を固定し、その後、刷毛を使って色を染めていく。

さっそく、色付け作業がスタート。型紙の上から優しく円を描くように色を染めていくのがポイントだ。穴の空いた部分に刷毛を当てて色付けしていくが、力の入れ具合によっては色が薄くなりすぎたり、濃くなりすぎたりと差が出てしまうため、慎重に作業していく。

時折、型紙をめくり、色の染め具合をチェックしながら染色に集中する2人。平Pくんはすでに2枚目の型紙へと作業を進めていく。

李さん「型紙の位置が3枚ともにそろっていないと絵柄が崩れてしまうので慎重に…」

平Pくん「色合いに濃淡をつけて仕上げたいんだけど、力加減が難しい」

なんとか無事に作業を終え、2人ともに完成。「楽しかった〜」と喜ぶ2人に、「2人ともセンスがいい!上手なうえに作業が早いので、今回は特別に裏面も染めましょう」と、鈴木さんの計らいで、裏面にも染色することに!

李さんは1枚の型紙で2種類の色を使った花小紋を、平Pくんは小さな富士山がいっぱいのうろこ富士を完成させた。李さんは「とっても楽しかった。すごく集中したので頭もスッキリしました(笑)」、平Pくんは「丁寧に教えていただいたおかげで、センスのないボクでもキレイにできました(笑)」と、笑顔を見せた。

街歩きを終えた2人の感想は…?

最後に、2人に中井駅周辺を巡った感想を聞いた。

李さん「新宿区という都会にいながら、梅干しを作る人々の想いを知ることができ、女流作家の生き様や、歴史ある染色文化に触れられて、とてもいい経験ができました。外国人の友だちに、“東京を巡るならいい街があるよ”と中井を教えてあげたい」

平Pくん「出会った方々がみんな優しくてとてもうれしかった。みなさん一生懸命仕事をされていて、ステキな街だなと思いました。また遊びに来たいです」

前途のとおり、2019年2月22日(金)〜24日(日)の3日間、中井駅周辺にて染色文化を伝えるイベント「染の小道」を開催。街全体をギャラリーに見立て、駅前の商店街と妙正寺川の川面を染め物が彩る光景は圧巻のひと言。各店舗の入口に飾られた「のれん」作品や、妙正寺川の川面に架け渡された色とりどりの反物のほか、各種イベントも実施しているので、ぜひ中井駅へ足を運んでみて!【ウォーカープラス/PR】

CRAING

この記事の画像一覧(全25枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介