主要メーカー4社が熱く語る!名古屋発のういろうが仕掛ける「次の一手」とは

東海ウォーカー

名古屋が全国に誇るういろう。米粉と砂糖をお湯で練って蒸しあげるシンプルな和菓子だ。しかし正直なところ、実際に口に運ぶことはほとんどないという人も多いのでは?出張や旅行帰りのおみやげとして人気があり、名古屋名物としての知名度は確かなもの。しかし、地元の人にとってはなじみが薄く、食する機会が少ないのもまた事実だ。そんなおみやげ菓子の現在地と未来に向けた「次の一手」を、主要メーカー4社のキーパーソンに学ぶ形で探ってみよう。

ういろうを全国区に導いた、青柳総本家の提言

1879(明治12)年に大須で産声を上げた青柳総本家は、旧尾張藩17代藩主・徳川慶勝より青柳の名を受けて創業。ういろうが名古屋名物になるきっかけを作った老舗の1つだ。

1931(昭和6)年、他に先駆け国鉄名古屋駅構内で立ち売りを開始したことで知られる。ターミナル駅から全国に味が知れ渡り、認知度は徐々に向上。長く販売を続けた実績を買われ、東海道新幹線開業時には新幹線の車内販売商品にも選出された。名古屋みやげとしてのイメージを確固たるものにしている。

また、竹皮による包装をアルミ蒸着紙に変更して食品衛生レベルを向上させたほか、独自のフィルム密封製法で賞味期限を長くすることにも成功。交通網の発達により販路も拡大した時期にあって、この手の技術革新にも余念がなかった。

現在、常務を務める後藤知成さんが重視するのは、「地元・名古屋でのういろう消費増加」と「若年層における食体験の増加」だ。知名度はありながらも地元での消費量が少ない「消費のドーナツ化」現象は、まさにおみやげ菓子の宿命。この課題に立ち向かうべく、近年は多角的なPR戦略に力を入れる。

「現在の名古屋の人々が集まるさまざまな場所でPRを行いました。ファッションショー”TOKYO GIRLS COLLECTION in Nagoya”で限定のコラボ商品をリリースしたり、SKE48がシングル曲『意外にマンゴー』を発売した時には、イベント会場で当社のマンゴーういろうをオリジナルパッケージで販売。ファッション・アイドルと、ういろうがリンクしにくい場所でしたが、特別感を付加価値にして認知度を上げることができました」

また、毎年3月に行われる名古屋ウィメンズマラソンでは、第1回大会からエイド用にういろうを提供。スポーツ現場にも進出することに成功している。

消費のドーナツ化解消へ、新たな一手となる商品が「ひとくち生ういろう」。包装をしていないため賞味期限は1日限りだが、そこを逆手に取って名古屋でしか味わえない魅力を詰め込む。

「洋菓子のマカロンの華やかさと見た目の楽しさを、ういろうでも表現できないかと着想を得て完成させました。青柳ういろう特有の優しいもっちり感を、かわいいサイズで彩り豊かに仕上げています」

「昔の商品企画・開発は新味を生み出すことがカギでした。しかし味のバリエーションには限界があります。シンプルなお菓子ゆえに、ベーシックなものを超えるおいしさはなかなか引き出せない。本質的な良さを守りつつ、お客様がういろうと接する企画や機会を創出する努力が、認知度を高めることにつながるはずです」

地元の教育機関と進める産学連携プロジェクトでは、後藤さん自ら教壇に立つなど、精力的に「ういろうとの接点作り」を続ける。

「はやりのスイーツではなく、食わず嫌いで敬遠する人もいます。しかし、過去の若年層に対するマーケティング調査では、『こんなにおいしかったんだ!』という声が多く上がり、ういろうの魅力の届け方を見直す必要性を感じました。PRの面でも背後にある物語を語ったりして、より濃く太い接点を作る工夫をすることがメーカーの使命。これからもお客様の日常が少し楽しくなる機会が作れるよう、新たな挑戦を続けていきます」

■青柳総本家 大須本店 / 住所:愛知県名古屋市中区大須2-18-50 / 電話:052-231-0194 / 時間:10:00~18:30 / 休み:水曜(祝日の場合営業)

名古屋ういろうの原点、餅文総本店の提言

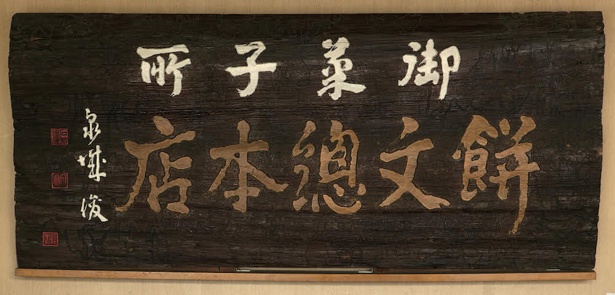

名古屋で初めてういろうを作ったとされるのが餅屋文蔵。1659(万治2)年に餅文総本店として創業し現在に至る。

尾張徳川家にういろうを献上するなど歴史に名を残す老舗は、「伝統を守りながら、新しいものに挑戦する」ことをモットーに営業を続ける。「何よりも地元の人に愛される店舗を作りたい」と語るのは、副社長の石塚慎吾さん。

「お客様が店舗に足を運び、メイド・イン・名古屋の味に親しんでもらうことを重視した店づくりにしています。江戸から16代続く老舗ですが、常に挑戦を忘れずにういろという和菓子の可能性を模索する、多角的な商品展開を続けています」

その一例が、わらび餅とういろのいいとこどりを実現した「わらびういろ」、冷やして食べる「一口水ういろ」など、餅文総本店が世に先駆けて送り出した「巾着しぼり」タイプだ。

「巾着タイプは一口で食べられる上に、少しずついろいろな味を知ってもらえることが魅力。わらびういろは、4月~10月にかけて黒ごま・珈琲・蜂蜜れもん、残りの期間は紅茶・ほうじ茶・濃い抹茶という3種のお茶ういろを展開。季節感を味わうラインナップにすることで、お客様の楽しみを増やすことができます」

店頭では来店客に対し、お茶をつけた試食セットを必ず提供している。ここで生まれる何気ない会話から、常にニーズをヒアリング。新たな潮流を生み出すきっかけを常に模索する。

「試食は大事です。今でこそありふれた光景ですが、試食専用のスタッフを雇用したのは、うちが名古屋で最初かもしれませんね。もったいぶらずに、餅文の味に触れてもらうことを重視した上での方針です。店先の会話から、いい評判も、反映すべきフィードバックも生まれてくると信じているので」

まだ見ぬういろを求めてのチャレンジャー精神は、スタッフたちの日々の努力にも表れる。店頭に並ぶ前にたくさんのスタッフが試食をして、忌憚なく意見をぶつけ合っている。

「新商品の開発会議でも若手スタッフの意見が通りやすく、ベテランも刺激を受けています。突拍子もない意見をアイデア止まりにせず、試行錯誤を繰り返しながら商品化にこぎつける、職人の技術力も餅文の強みです。1年を通して新たな食べ方を発信していく。創業360年を迎えましたが、この先もずっと提案型のういろう屋でありたいですね」

■餅文総本店 餅屋文蔵の店 / 住所:愛知県名古屋市熱田区池内町5-12 / 電話:052-884-0080 / 時間:9:00~18:00 / 休み:年中無休(元日のみ)

街中で観光客にも人気の老舗、雀おどり總本店の提言

1856(安政3)年、大須で創業した雀おどり總本店は、戦後から栄エリアの中心部である大津通に居を構える。江戸時代から変わらないその味は、まさに「庶民のお菓子」そのもの。

現在7代目店主を務める古橋孝太さんは、自社ういろうの特徴を下記のように語る。

「純度の高い国産米粉を取り寄せ、ふんだんに使って丁寧にせいろで蒸しあげます。現在主力商品となった一口ういろは、黒・白・栗抹茶・桜・小豆の5種類。かつては味を10種類まで展開したこともありましたが、あくまで奇をてらわず、昔ながらのういろうの良さが分かってもらえる商品を作り続けています」

生活のあらゆる場面で個食化が進む時代の中、ひと口サイズの商品が重宝されるのは当然。しかし、通常棹で売られているボリュームたっぷりのういろうを愛する常連客から、あることに気づかされたという。

「棹とひと口サイズで味が違う、って言われたんですよ。初めは自分も半信半疑ですよね。だって同じ材料を使っているんだから。ところが食してみると確かに違うんです。カギはひと口サイズには出せない『厚み』と『高さ』でした。口の中でもっちり感が増幅され、昔ながらのういろうの良さを再発見できましたね」

スマートフォンやSNSの普及により、誰もが写真映えを意識しながら情報を発信できる時代。食べ物にも楽しみを求める、「食のエンターテインメント化」が進行中だ。

「自分が食べるよりも、誰かにプレゼントすることを考える人が増えてきました。受け取る相手の大半は女性ということもあり、華やかさをプラスした商品が求められています。おいしいだけでは商売が成立しない時代が到来しそうですね。規模は大きくないメーカーだからこそ、味へのこだわりはそのままに、ちょっとした工夫を加えることを重視しています」

若い頃のアメリカを旅した経験が、和菓子の持つ魅力を認識させ、ういろう店として生きていく決意を与えるきっかけとなったという。

「バックパッカーとして旅をしている間、自己紹介をする機会がたくさんありました。実家が和菓子屋だと伝えると、相手の地元ならではのお菓子をオススメされるんです。これを食べて家族みんなが育ったんだよーとか言いながら。こちらがおいしいと言うと、とても喜んでくれるんですよ。満面の笑みを与え、郷土愛を感じさせる。お菓子の持つパワーのすごさを実感しました」

「どの街にもスイーツを売っている店があって、地元ならではの景色が広がっていることを実感しました。幼い頃は、休みは正月だけ、お客さんはみんな日本人で、すごくドメスティックな商売だと思っていたんです。でも、アメリカでお菓子をきっかけに出会いが広がったことからも、国境を越えるインターナショナルな一面を見た気がします。名古屋から世界に魅力を発信できる仕事にしたいと思ったんですよね」

■雀おどり總本店 / 住所:愛知県名古屋市中区栄3-27-15 / 電話:052-241-1192 / 時間:10:30~19:00(喫茶スペースは~18:30) / 休み:年中無休(元日のみ)

ナチュラル志向と和のデザインで勝負、下町で愛される大須ういろの提言

1949(昭和24)年に創業した大須ういろは、下町・大須エリアに本店を構え、名古屋市民に愛されるういろうの老舗。現在、代表取締役を務める村山賢祐さんは「できる限り自然な味付けで、時代のニーズにあったういろうの形を探りたい」と語る。

「お母さんがお子さんに『100個食べたければ100個食べてもいいよ』と言える商品にしたいですね。そのために、着色料や香料などは極力省く。例えば、当社の桜ういろは、桜の葉・花びらから煮出したエキスを使っています。それゆえ多少くすんでいますが、塩気の効いたほのかな甘みがしっかりと伝わってくるように仕上げています。商品設計に応じて、ベストな形を探ることにしています」

現在は多角的な商品展開を控え、ターゲットを絞りながらスクラップ&ビルドを繰り返している。和のキーワードをちりばめ、消費者の目を惹きつけるアイデアを込めるようにしている。

「いずれの商品もキャッチーでありながら奇抜すぎず、それでいて新しく見えるデザインが理想です。レトロだけどモダン、年輩の人に敬遠されず、それでいて若い人がかわいいと思ってくれるものですね。また、ただ口にして終わりではなく、より色濃い食体験を提供することに注力しています。口に運ぶまでの仕上げをお客様が行う『ういろモナカ』はその一例です」

コンセプトもデザインも、女性に刺さるモノであることを重視して設計される商品が増えつつあるという。

「『ウイロバー』は、5種類の食べきりサイズのういろをバータイプにした商品。アイスキャンディのような感覚で気軽に食べられることで人気を博しています。パッケージもクラフト調のデザインで見た目もかわいく、手を汚さずに食べられるのも女性にとってはうれしい要素ですね」

「ういろうのみならず和菓子の良さを知るのは、だいたい大人になってから。ただ、包丁で切ればまな板もベタつくし、ういろうって正直扱いづらいお菓子なんです。奥ゆかしさ・変わらないことの良さをポップに表現することで、食体験を増やせるよう企業努力を続けていきます。若い人が食わず嫌いにならず、積極的に食べてもらえる仕掛けを、外見からも内面からも提供できるようにしたいですね」

■大須ういろ 本店 / 住所:愛知県名古屋市中区大須2-18-42 / 電話番号:052-201-2000 / 営業時間:9:30~19:00 / 定休日:なし

※ウイロバー・ういろモナカは、JR名古屋駅キヨスクで限定販売

ういろう業界、次の一手を見出すために

主原料は、日本人の主食である米。バリエーションは増え、打ち出し方は変われども、米粉由来のやさしい甘みは不変のもので、老若男女に愛されて然るべきブレない底力がある。

名古屋のういろうはとても長生きだ。一過性のブームにならず、長く商売を続けているメーカーが大半。この根底にあるのは、ういろう業界としての「連帯感」だ。もちろん競合ではあるが、企業の垣根を超えてお互いに学び合い、切磋琢磨している。確固たるビジョンを持ち進化を続けてきた、各メーカーの努力がもたらすノウハウの蓄積はとどまるところを知らない。令和の時代に起こす名古屋のういろう「次の一手」に注目してほしい。

構成・取材・撮影=SOL+LUNA

この記事の画像一覧(全34枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介