石川県の県名はここが由来!? 石川県・小松市の日本遺産に行ってみた

関西ウォーカー

日本遺産にも選ばれている石川県の小松市を中心とする石の文化。と言われてもピンと来ないかもしれないが、弥生時代、ここは首飾り(勾玉や管玉など)などの装飾品の材料でもあった碧玉(へきぎょく)の一大産地だったところ。いわば当時のセレブたちが憧れる、宝石のメッカだったわけである。その石の文化は脈々と引き継がれ、江戸時代には建築部材として石を使う技術となり、その後は陶石を使う九谷焼へとつながっていく。石川県はじつは「石」の都だったわけだ。

山の中に謎の建築を発見!

さて向かったのは、小松市内にある「滝ヶ原石切り場」。江戸期にまちづくりが進むなかで、建築の部材として石を切り出していた場所で、まだ現役で石を採掘しているという。途中、ふと見ると山の中腹に宮殿(?)のような謎の建築物が……。

よく見ると、今は使われていない石切り場跡のようだ。小松市の滝ヶ原地区は有数の石の産出地のひとつで、ここから切り出された石は国会議事堂などにも使われたという一級品なのだ。

小松駅前から車で30分ほど走れば目的地に到着。車をとめ看板に沿って歩くと、すぐに石切り場の入り口に。様々な石材が積まれた作業場を抜けるとそこが採掘抗だ。人工的に切り取られた入口は秘密基地的な雰囲気がぷんぷん……。「珠玉と歩む物語」の看板があげられ、日本遺産であることを示していた。

石切り場はアート空間だった

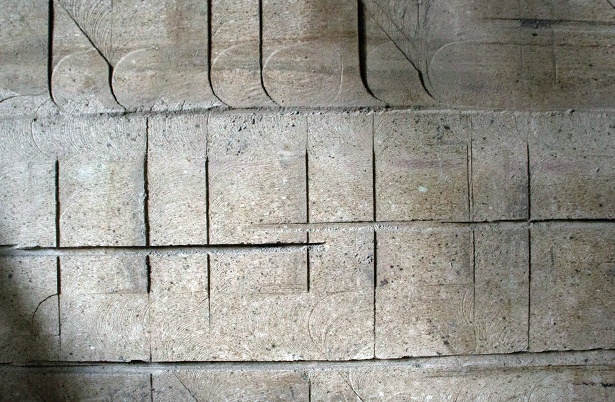

中を案内してくれたのは舟津秀一郎さん。自らも小松市の石材を使って作品を作られるアーティストで、石掘体験や石切り場ガイドも行っている「いしかわ体験ランドClub」を主宰している。「入口近くの壁の模様と奥の壁の模様が違うでしょう。入口は手作業で、奥は機械で切り出しているからなんです」。つまりこの石切り場は、手彫りの時代から石切りの職人さんが代々受け継ぎながら、ずっと掘り進めてきた場所なのだ。

そんな歴史も感じつつ、単純に切り跡の美しさに目を奪われる。中には木の化石が模様のよう現れたりするところも。美しいが、残念ながら石材としては使えない部分だとか。坑内は少しひんやりしていて、音がよく響き、光にも敏感になれるような気がする。奥行300mほどの坑内には海外のアーティストの石積みの作品もある。何よりも坑道自体が空間の端正さもあってアート作品のようだ。

一般には公開していない昔の石切り場の中を特別に見せていただいた。天井が崩落しないよう柱部分を残しながら掘られた様子は圧巻。まるで地下宮殿を思わせるような荘厳なたたずまいだ。

この地で切り出された石材で作られたものが小松市内には多く残されている。有名どころでは小松城の石垣などがそれ。でも石の文化をちょっと違う味わい方をするなら、近郊の粟津温泉、山代温泉、山中温泉、片山津温泉などに泊まってみてほしい。きっと地元の石材で作られた石造りの湯船に遭遇できることが多いと思う。取材時は山中温泉に泊まったが、きれいな緑色をした石造りの湯船があった。お湯がいいのはもちろんだが、日本遺産に浸かっているなぁと、特別な気分になれるはず。【関西ウオーカー編集部】

井上裕信

この記事の画像一覧(全12枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介