「書の神様」王羲之の世界を立体映像で体感

東京ウォーカー(全国版)

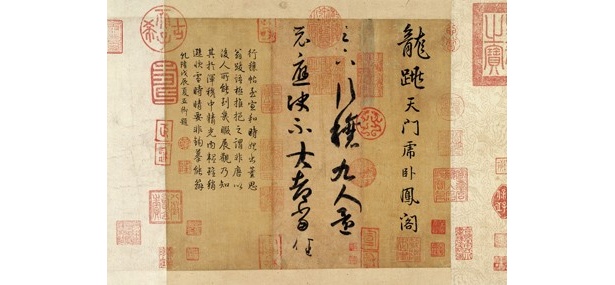

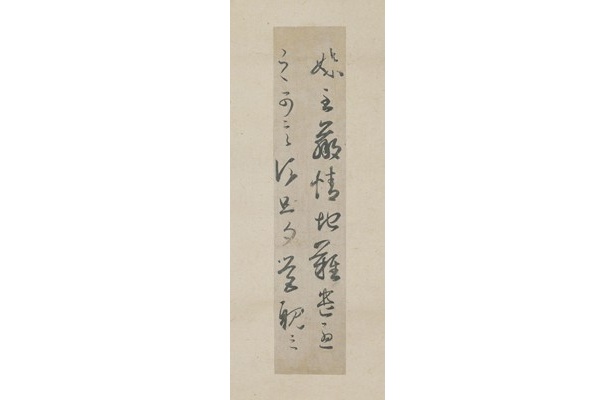

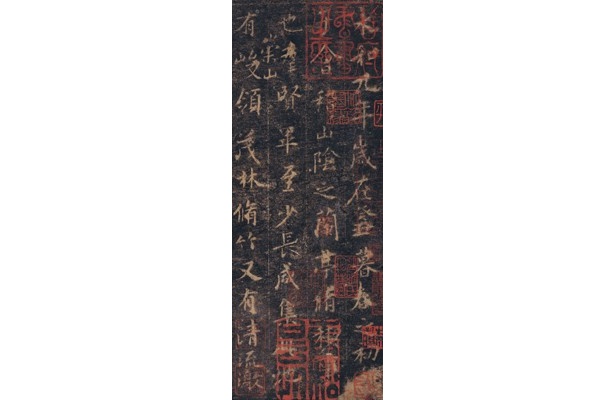

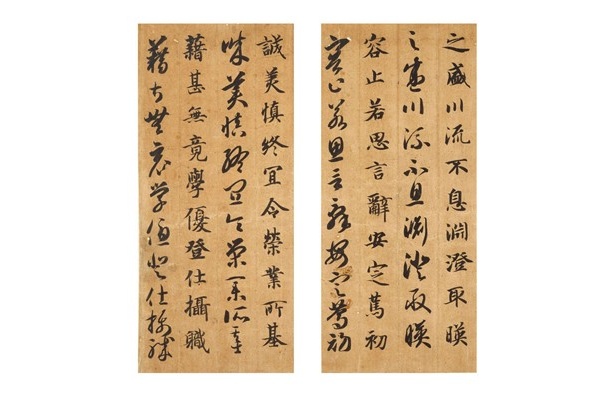

特別展「書聖 王羲之」が1月22日(火)から東京国立博物館で開催される。王羲之は、4世紀中国の東晋時代に活躍し、その業績から「書の神様」とも呼ばれる人物。新時代を確立した彼の芸術的な書は、遣唐使を経て遠く奈良時代の日本にも影響を与えたといわれている。「書聖」として日本の大学入試の試験にも出題されるほど著名な王羲之だが、本人による作品は現在1点も残っていない。だが、その書は皇帝の命により、専門の職人の手で精巧な模本が作られいくつかの作品が現存する。今回の展覧会は国内外に存在する、数少ない複製を一挙に鑑賞することのできる貴重な機会だ。

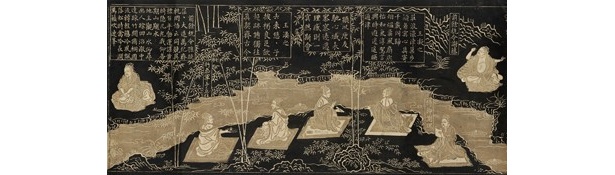

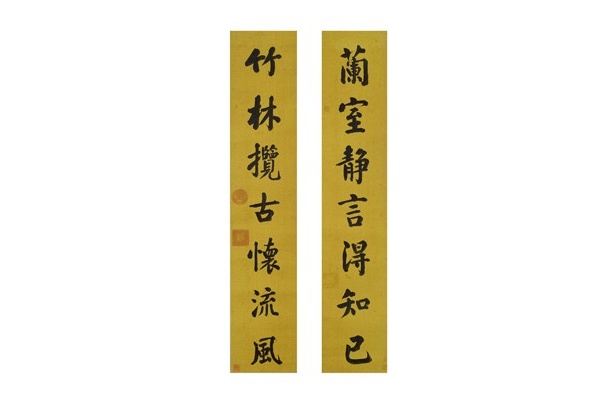

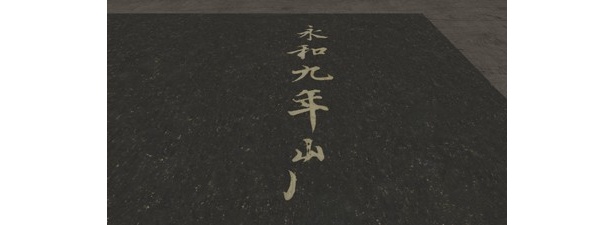

今回の展覧会は、作品を身近に体感してもらうため内田洋行の協力のもと制作した映像コンテンツを展示上映していることにも注目したい。王羲之の最高傑作といわれる「蘭亭序」については、書の世界を視覚的に体感してもらおうと、ユニークな立体映像が制作された。「蘭亭序」とは、山間にある休息所・蘭亭を会場にした詩会で詠まれた詩集の序文のこと。この宴は招かれた客が邸内の小川の辺に陣取り、上流からさかずきが流れ着くとその酒を飲み、詩を作るという趣向で開かれた。開催者の王はその際、酒興に乗じてこの序文を揮毫。その後、酔いが醒めてから何度も蘭亭序を書き直したが、そのとき以上の作はできなかったといわれている。

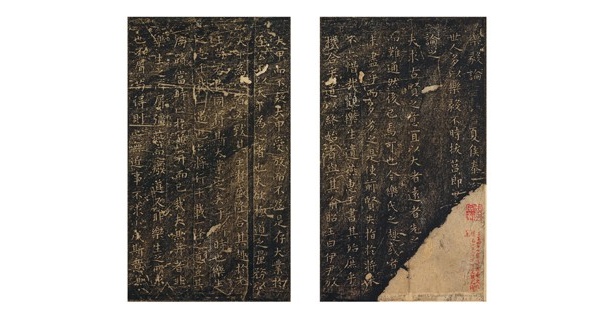

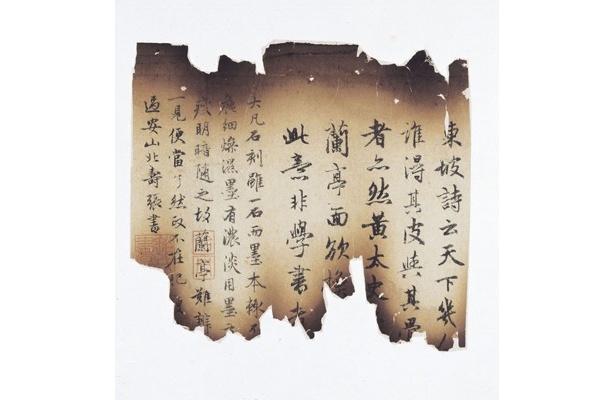

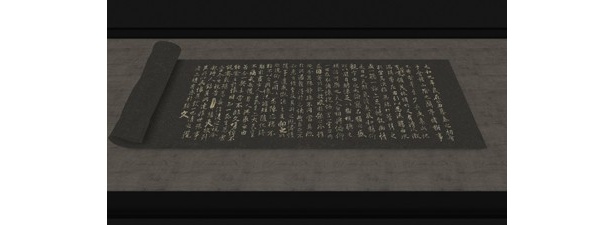

会場にはその拓本とともに、詩会のもようを描いた絵巻物「蘭亭図巻」を展示。そして、その絵巻物を立体映像化した特別映像をプロジェクターで上映。せせらぎの音とともに小川に沿って流れる水やさかずき、ガチョウの姿や鳴き声を趣のある立体映像で再現している。そして長く書道の手本とされてきた「蘭亭序 拓本」を展示するだけでなく、立体映像でその筆の動きを再現する映像も上映。王羲之の筆さばきを体感できる展示となっている。

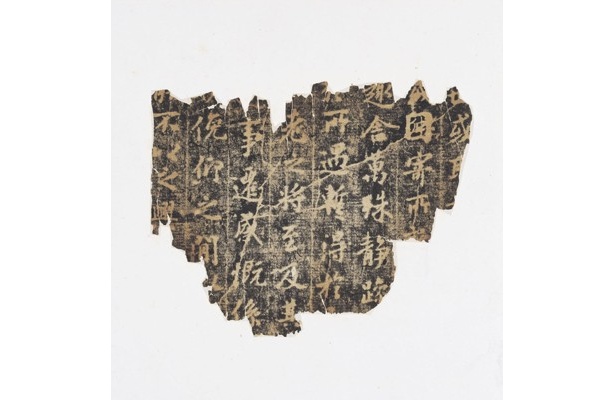

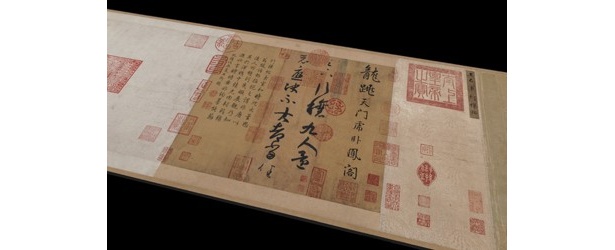

さらに1月8日に「新たに発見された王羲之の書の写し」として各新聞で報道された彼の書「王羲之尺牘 大報帖」(おうぎしせきとくたいほうじょう)も展示。この模本は、双鉤填墨(そうこうてんぼく)という手法で写されたもの。全体の輪郭をとった後、内側に髪の毛ほどの線を重ねて仕上げていく非常に細緻な複製である。今回の展示ではその手法も立体映像で再現。見る人はその細やかな複製手順に驚かされること間違いない。「書の神様」の貴重な展示だけでなく、それを立体映像で体感できるこの機会、書にあまりないなじみの人も楽しめる展覧会となっているといえるのでは。【東京ウォーカー】

この記事の画像一覧(全15枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介