“マース(塩)女子”急増中! 美しすぎるソルトコーディネーターが今度は「沖縄の塩」に注目

東京ウォーカー(全国版)

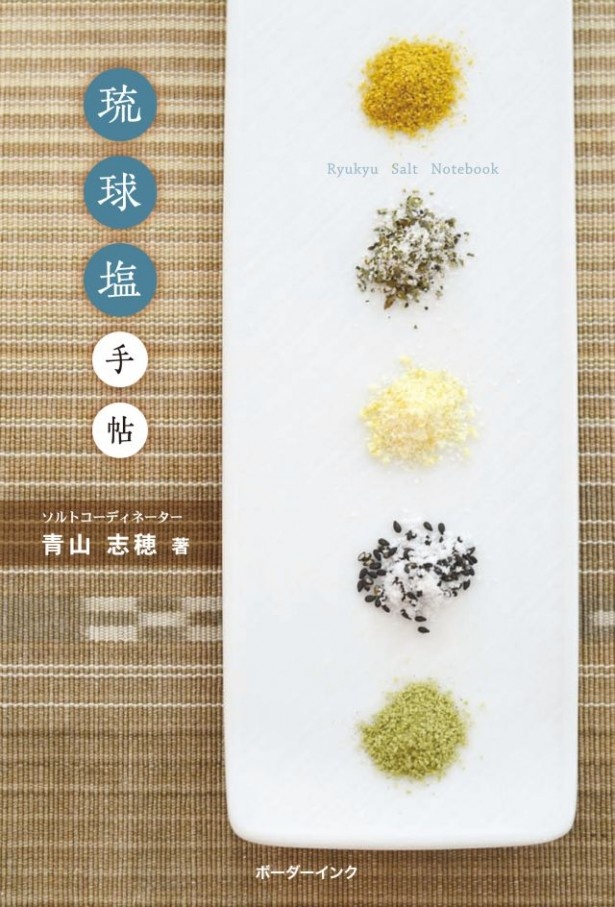

“塩”に魅せられ、日本初のソルトソムリエ制度の仕組み作り等に尽力したソルトコーディネーター・青山志穂氏が、沖縄の塩や製塩所にスポットを当てた書籍「琉球塩手帖」(ボーダーインク刊)が、7月26日に発売された。

著者の青山氏は、大手食品メーカーを退社後、2008年から塩の専門店「塩屋(まーすやー)」で日本初のソルトソムリエ制度の仕組み作り、および、人材育成や商品開発を担ってきた。その後、独立して2012年5月に日本ソルトコーディネーター協会を設立。県内外で塩に関する講座を開催するほか、メディアにも出演する。

青山氏は、沖縄県内に100種類を超える塩が製造されていること、さらに、製造方法も多岐にわたっていることに着目。にもかかわらず、その特徴や使い分け方があまり知られていないことを憂いていたことが、出版企画立ち上げのきっかけとなった。

「琉球塩手帖」では、県内で特徴的な製塩方法を取っている製塩所を14カ所ピックアップ。それを本島編(橋でつながっている離島を含む)と離島編に分けて、それぞれの塩職人の思いと、その作る塩の特徴、さらには、その塩にあうおすすめレシピまで詳細に解説している。

紹介されているのは、昔ながらの枝条架式塩田で力強い味わいの塩を作る浜比嘉島の「浜比嘉塩」、世界一多い14種類のミネラルを含んでいるとしてギネスブックにも認定されている宮城島の「ぬちまーす」、久米島の海洋深層水を独創的な製法で製塩する「白銀の塩 厳選特上」など、アイデアと個性が詰まった塩ばかり。

読み進めていくうちに、各製塩所の塩職人に共通する項目があることに気付く。それは、「“塩を作る”のではなく、“塩を育てる”という感覚」を持っていることと、彼らが押し並べてアイデアマンであるということ。“現状”に満足せず、塩から派生した事業を模索する人も数多い。

沖縄という土地はもちろんだが、沖縄が世界に誇るほどの塩の生産地になっていることの理由は、塩職人たちの唯一無二のアイデアと思いが強いのだということを思い知らされる。

現在では、土産品に沖縄の塩を手にしている観光客も目立つようになった。全国的にも料理などに合わせて特定の産地の塩を使う“マース(塩)女子”が増えているという。塩職人たちの思いを知れば、彼らの手で育まれた塩を愛でる気持ちが一層強くなってくるはずだ。「琉球塩手帖」は塩の作り手と消費者の“幸せな出逢い”を演出してくれる、そんな1冊にまとめられている。【東京ウォーカー】

※「まーす」は沖縄の言葉で「塩」の意味

この記事の画像一覧(全8枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介