「遺産相続」は“大事”だけど“特別”じゃない…夫を亡くした妻の“相続100日体験”がリアル【作者に聞いた】

いずれは必ずやってくる家族との別れ。大切な人を喪った悲しみの中でやらなければならないのが「遺産相続」だ。やるべきことは書籍やネットで紹介されていても、その時の心境までは千差万別。Twitterで連載中の「わたしと相続の100日物語」は、何の準備もないまま夫を亡くした妻とその家族の、劇的ではない日常を描いた相続の疑似体験記漫画だ。

特設アカウント(

@souzoku100days

)で同作を公開するのは、遺産相続手続まごころ代行センター(運営法人/G1行政書士法人)。「遺産相続」を漫画にした同企画の発端を取材した。

「何もできない日」もある。“等身大”の相続を描く100日漫画

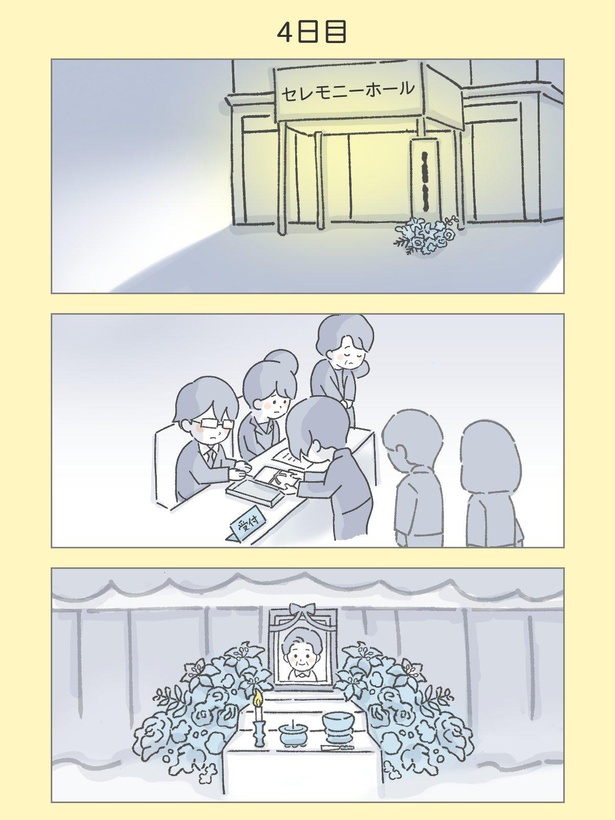

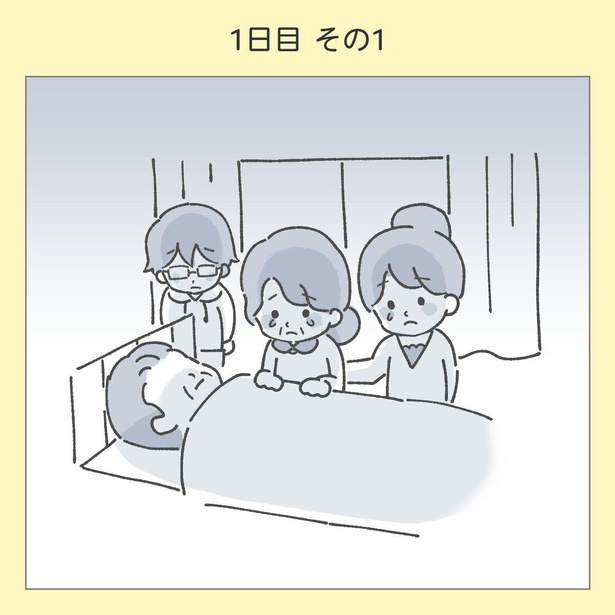

2022年11月1日から連載をスタートした「わたしと相続の100日物語」。家族を看取った日から、葬儀や日常生活の中で遺産相続のさまざまな手続きに追われる妻の姿を1日ずつ、実際のカレンダーと連動して掲載している。

主人公は67歳の主婦「ゆきこ」。「2022年11月1日、半年前に脳梗塞で倒れ入院中だった夫が息を引き取る」場面から物語ははじまる。

夫の死に呆然自失としながらも、なんとか葬儀を終えたゆきこだが、2人の子供は独立しており実家にはゆきこと飼い犬のマサユキだけ。悲しみを受け止めきれない中、遺産相続をする必要があることを知り、奔走するゆきこの日々が1日ずつ描かれる。

ゆきこにとって初めての相続は、“何が分からないのかすら分からない”状態。家族に電話をしても話が進まなかったり、市役所や年金事務所に何度も足を運ぶこととなったり、はたまたさびしさで涙を流すしかできない日があったりと、決してスムーズには進まない。

漫画にはツイートで相続手続き代行の専門家によるアドバイスが添えられているものの、物語ではあくまで作中世界の出来事として、相続に直面した際の「よくある家族の姿」にフォーカスしているのが特色だ。

“日めくり漫画”に込めた、「時間がかかる」相続の手ざわり

連載は100日のうちの3/4が過ぎ、物語もいよいよ佳境を迎えている。ウォーカープラスでは、漫画企画を運営する遺産相続手続まごころ代行センターで相続事務を担当するG1行政書士法人に、本企画のあらましについて話を聞いた。

――はじめに「遺産相続手続まごころ代行センター」がどんな業務を行っているか教えてください。

「遺産相続手続まごころ代行センターは、相続手続きに精通した行政書士、税理士、司法書士、弁護士などが在籍・連携する相続手続きのプロフェッショナルチームであり、相続人の方に代わってあらゆる相続手続きをワンストップで代行しています。G1行政書士法人はその一員として相続事務を行い、かつお客様である相談者や依頼者との窓口を担います。つまり、遺産相続手続まごころ代行センターの中でお客様とやり取りする“顔”であり、“相続の専門家と連携するハブ”でもあります」

――同センターが、遺産相続の漫画企画をはじめたのはどんなきっかけからですか?

「当センターには相続手続きのスタッフだけでなく、広報とイラストレーターがいます。広報がメンバーに加わって以降、自分たちのサービスのPRだけではなく、『相続をより身近に』『相続をよりわかりやすく』知ってもらうための情報発信に積極的に取り組んできました。この漫画連載も、『自分の人生ではそう何度も経験するものではない相続、それも『よくある相続』を漫画にすると面白いんじゃない?』という広報の発案からはじまりました。

当センターは相続発生後の膨大な手続きに精通しており、多くの人がどういうところにつまづくのか、これまでの実績と経験から想像することができます。それをもとに漫画で『よくある相続』として伝えることが、より現実味を帯びて、たくさんの人の関心を得られるのではないかと考えました。自社内にイラストレーターがおり、内容を含めすべて自社で作成できるため、実現可能と考え企画・実行しました」

――連載の場としてTwitterを選んだ理由を教えてください。

「1日1話の『日めくり漫画』という特性を活かし“身近な相続”を体感してもらいたかったというのが大きな理由の一つです。仮に100日間の内容を1時間で読めるようなWEB漫画にしても、『相続には時間がかかる』という実感は伝わらないのではないかと考え、1日1話の構成にしました」