盲導犬&視覚障害者あるある?顔の位置にある枝に気づかず衝突!ユーモアたっぷりの盲導犬漫画に注目【作者に聞いた】

盲導犬もそれぞれの個性が。アンジーは家が大好きなおおらかな子

栗山さんは3歳の時に緑内障を発症。入院・手術を繰り返しても視力はどんどん低下し、10歳のころには頭痛や吐き気も伴うようになってしまった。頭痛や吐き気を取り除くために栗山さんは自ら眼球摘出を決断。周囲の人は驚いたが11歳の時、手術を受け全盲となった。初めての盲導犬を迎えたのは24歳の時だったそう。

「アンジーは僕にとって3代目の盲導犬です。24歳で教員になるというのが決まっていたんですが、生き物に責任をもって生活をしていきたいと考え、盲導犬・パームを迎えました。でも、単身で犬を持つというのはやはり大変で、珍事件がたくさんありましたね。笑い話なんですけど、ある時パームがご飯を食べなくなってしまって。盲導犬を迎える時って1カ月訓練所に通うんですが、そこで『犬がご飯を食べないのは死ぬくらい大変な病気な時』って教わっていたんで、これはまずいと東大の獣医科に連れて行ったら、餌を一週間分いっぺんに食べちゃっていたという。ドッグフードの袋を洗濯バサミで止めていたんですが、それをパームが外して食べちゃってたんですね、見えないから全然気がつかなくって(笑)。家探しも大変ですし、今以上に飲食店に入るのも断られることも多くて、パームは同志のような存在でした」

結婚したころに迎えたのが2代目のダイアン。子供が生まれた時に、妻の病院へ荷物を届けにいく栗山さんに付き添ってくれたり、子育ての大変な時期を支えてくれたりと、栗山さんの生活シーンを盲導犬たちは支えてきた。

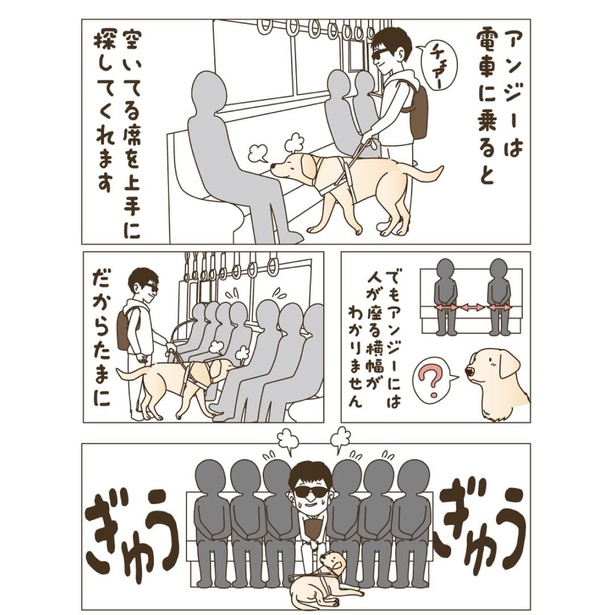

「それぞれの犬に違った思い入れがあります。盲導犬といっても個性もそれぞれです。アンジーは帰巣本能がすごいですね(笑)。帰り道案内の精度が群を抜いて高いです。例えば、横浜駅から自宅の最寄駅に帰るのに何番線に案内すればいいのかもちゃんとわかっています。これは他の子達ではなかったことです。家が好きすぎるので、“ステイホーム”の期間中は僕が家の周りをぐるぐる歩かせるために連れ出したくらいです。盲導犬に限らず犬は散歩に行かせなきゃいけないですが、アンジーは自分から外に出ようっていうのがないんですよね」

同じ犬種であっても犬によって性格が異なるように、案内のリズムも違うんだそう。そのため、盲導犬とパートナーを組む際は、1カ月の共同訓練を受ける。盲導犬、ユーザーと双方が互いに慣れていくための期間だ。誰かの盲導犬をしていた犬が別の人の盲導犬になることはできない。アンジーのパートナーは栗山さんだけということになる。

「パーム、ダイアンと男の子で、アンジーは女の子なんですが、案内の差には性別差も関わっているかもしれません。パームとダイアンは障害物があった時にクッ、クッ、と鋭利に曲がりますが、アンジーはゆったりと避けます。おおらかで優しいんでしょうね。特にダイアンはA型気質というか、真面目で失敗は嫌だ!というタイプでした。アンジーは失敗したとわかるとそれを指摘されたくないから逃げちゃう(笑)。そういうところもかわいいです」

失敗といえば、アンジーが人の頭の位置にある枝に気づかないため、栗山さんがぶつかってしまう…というエピソードがある。これはアンジー特有の出来事、というわけではなく、盲導犬全般に起きうることなんだそう。

「犬は頭の位置が低いですから、自分の頭上にあるものを視野に入れるのが難しいんです。訓練所では、洗濯竿みたいなものを掲げておいて、人間がそこにぶつかったら、犬のほうに倒れて当たっちゃったんだよ、というように教えていくみたいですが、覚えてもらうのは大変なようです」

ぶつかった時に栗山さんは「あべし!」と叫んでいるが、これはエイイチさんならではの演出。

「漫画を描くのにあたって一番大事にしているのは“ユーモラスに描くこと”です。悲壮感が漂って『枝にぶつかってかわいそう…』と読んでいる人が思わないように、強引に『北斗の拳』ネタを引用して『あべし!』と言わせちゃいました」

見えないがゆえの苦労や大変さを軽妙に語る栗山さんの思いを汲んで漫画にしているエイイチさんの思いが伝わるエピソードだ。

盲導犬のメリットとは?「選択肢が増えることが大事」

エイイチさんと栗山さんの間ではどのように作品作りをしているのだろうか。

「“全盲あるある”なネタが多いんですが、こちらが良かれと思って発信しても、同じ障害を持つ方から『それは違う』というようなご指摘をもらうことがあります。なので、そこは上手に、角の立たないような形で漫画にしてもらっています。困りごとの話を漫画にした時に、エイイチさんの絵が人と人を繋ぐ潤滑剤のように間に入ってくれて、微笑ましく伝えてくれていると感じています」と栗山さん。書籍化にあたっては、栗山さんのエッセイも掲載することで、漫画では表現しきれない部分を説明し、より栗山さんたちの思いが伝わるようにしている。しかし、エイイチさんとしては“角の立たない表現”というのはさほど重要視していないのだとか。

「すべての人を納得させるような“角の立たない表現”というのは無理です。配慮はしますが、気にしすぎると何も言えなくなってしまいます。気をつけていることとしては、イラスト上の間違いがないことですね。書籍化のタイミングで発覚したんですが、栗山くんは、アンジーのハーネスを絶対左で持つんですが、僕が勝手にその場に応じて左右持ち替えられるとばっかり思っていて、右手で持つ描写をしてしまっていました。なので、書籍では全部修正しています。そして、一番大事にしているのは、“笑い”の部分。大変そうだけどこっちは笑っちゃう、おもしろい、イラストや漫画を通じてそこに持っていきたいんです。笑うことによっていろいろなことを知れるってとても素敵ですよね」

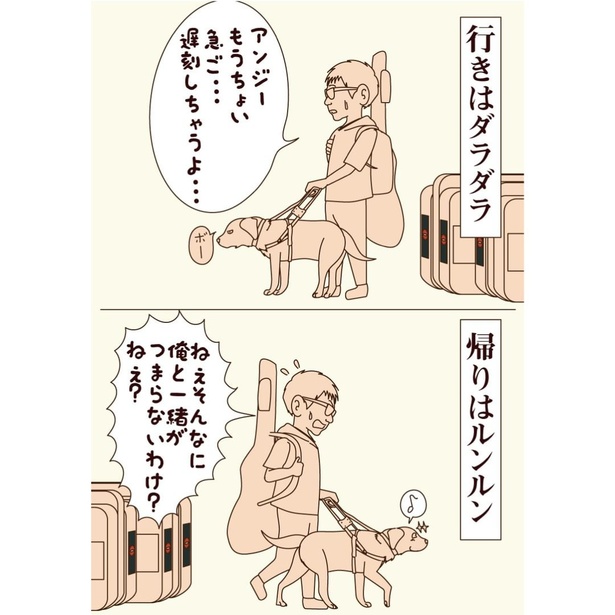

24歳から盲導犬ユーザーとなった栗山さん。盲導犬がいなかった時期は白杖(はくじょう)を使用していた。白杖でも外出はできるが、盲導犬がいてくれることで、誘導してもらえる安心感があるという。

「白杖だと全部自分で確認をして歩くことになるので、かなり時間がかかります。一方、盲導犬だと誘導してもらえるので早いペースで歩けるんです。僕は毎朝歩いて通勤していますが、アンジーは筋トレを手伝ってくれているんですね(笑)。白杖と盲導犬のどちらがいいかというのには答えはなくって『選択肢が増える』というのが大切だと思っています。例えば、家族の都合がつかない時でもアンジーなら付き合ってくれますから、いつでも外出ができるんです。『選択肢がある』状態なわけですね」

障害の有無に関わらず、“選択肢がある”ことが人生の広がりを増やしてくれることは確か。そんな新しい“視点”を「見えないボクと盲導犬アンジーの 目もあてられない日々」がくれるに違いない。

取材・文=西連寺くらら