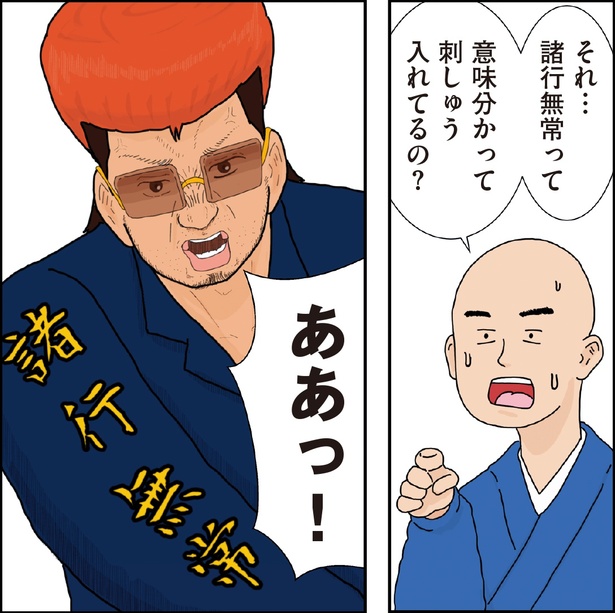

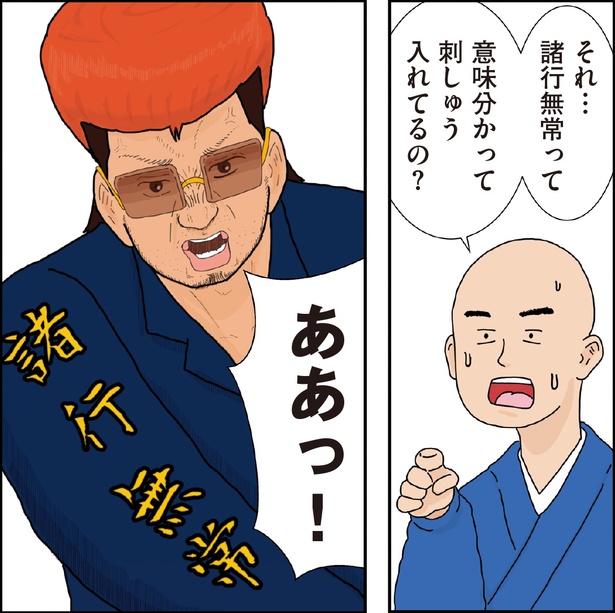

「諸行無常」だからこそ、今日を生きる幸福を噛みしめる。僧侶が描いた漫画が深い【作者に聞く】

「仏教」や「お経」というワードに、なんとなく堅苦しいイメージを抱いている人も多いのではないだろうか。僧侶(浄土真宗本願寺派)である近藤丸さん

(@rinri_y)

が2023年2月に発売した

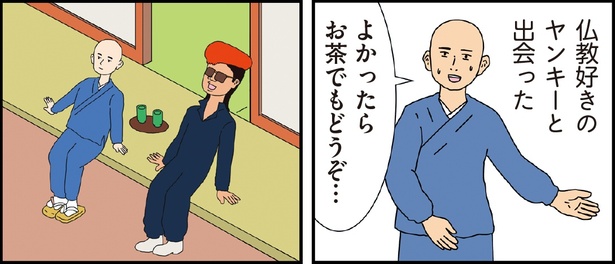

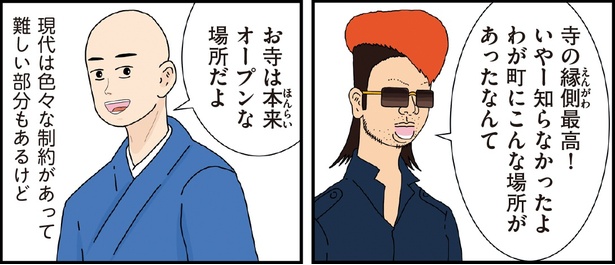

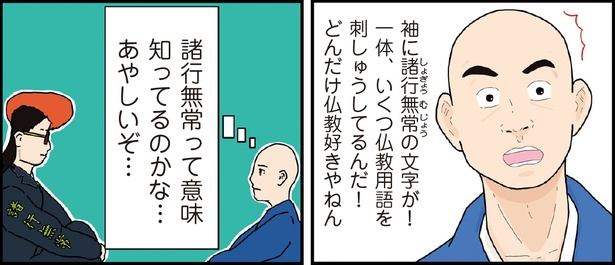

「ヤンキーと住職」

は、とある寺の住職と仏教が大好きなヤンキーの交流を通して、誰でも楽しく仏教の教えを学べる漫画だ。

今回は、

同書

から印象的なエピソードを抜粋・編集し、作者である近藤丸さんのインタビューとともにお届けする。テーマは「諸行無常」。

「諸行無常」

お経はインドの言葉で「スートラ」と呼ばれるもので、わかりやすく言えば、お釈迦さま(釈尊(しゃくそん)、釈迦牟尼(しゃかむに))の教えをまとめたものであり、目覚めた人(仏陀)の言葉です。お釈迦様は相手の悩みに合わせて、さまざまな苦しみの解決方法を説きました。これを「対機説法」といいます。だから、沢山のお経が残されているのです。8万4000もの教えがあることから、「八万四千の法門」などと言われることもあります。

お経と一口に言っても、書いてある内容はとてつもなく幅広いです。ものすごく簡単にざっくり言うと、あらゆる人間に対して「大切なことに目覚めてくれ」と書かれています。ですからお経は、本来は「生きている者が、どんなときでも聞くべきもの」として残されているのです。つまり、ことさらにお葬式の場で読むことを想定されたものではありません。

ただ、人が死にゆく葬儀の場はある意味、人生で最も大切な場。そこで仏さまの教えを聞くことが、仏教の伝統の中で大事にされてきました。仏教徒は、亡き人をしのびお別れをするという儀式を通して、仏さまの教えを聞く縁を頂いてきたのです。そういう意味でやはり別れの場、悲しみの場がお経を聞く機縁となることが多くなりますね。しかしお経は本来、日常生活の中で、いつでも読ませていただくべきものなのです。