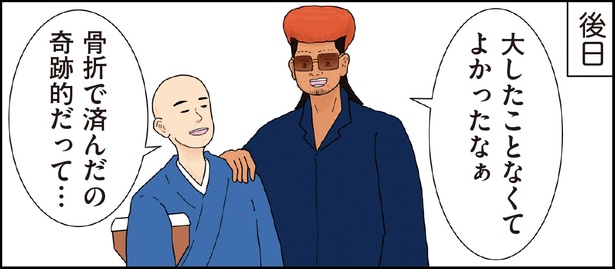

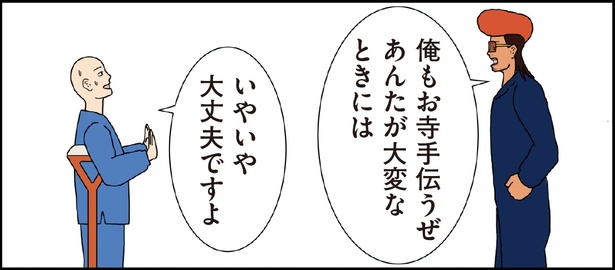

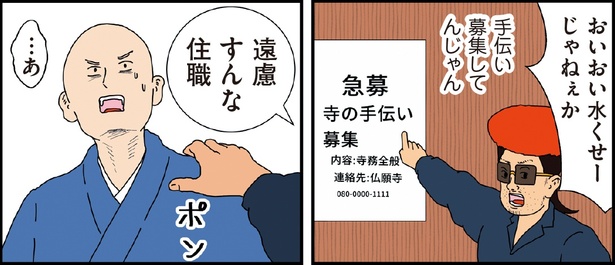

身近な人の死は、自分の生き方を見つめ直す機会になる。先人に導かれて出合う「仏の教え」【作者に聞く】

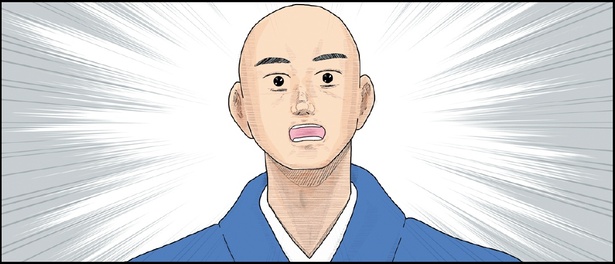

「仏教」や「お経」というワードに、なんとなく堅苦しいイメージを抱いている人も多いのではないだろうか。僧侶(浄土真宗本願寺派)である近藤丸さん

(@rinri_y)

が2023年2月に発売した

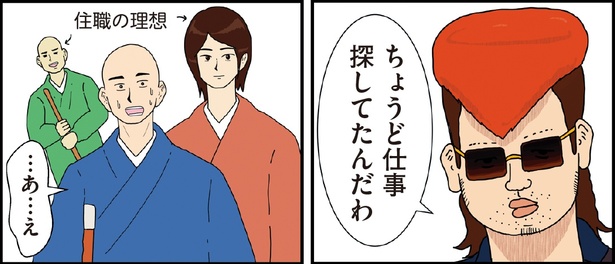

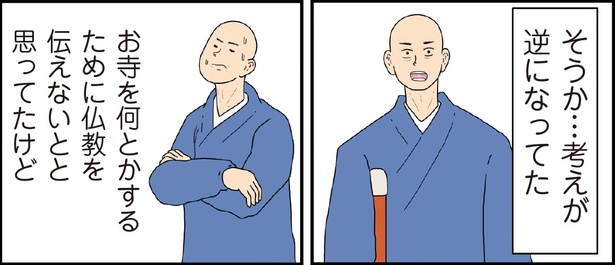

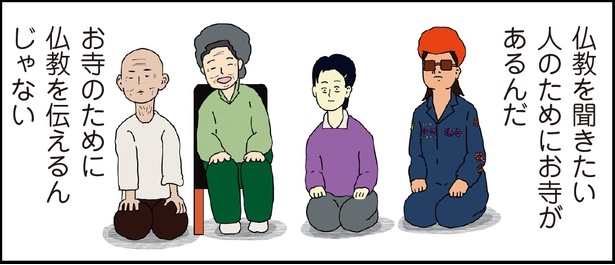

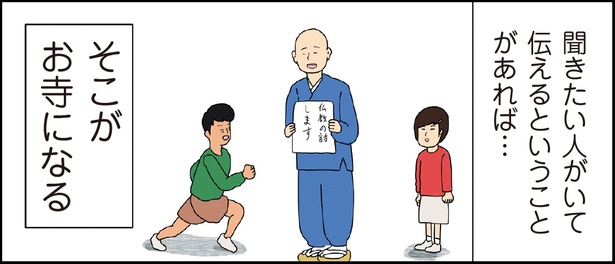

「ヤンキーと住職」

は、とある寺の住職と仏教が大好きなヤンキーの交流を通して、誰でも楽しく仏教の教えを学べる漫画だ。

今回は、

同書

から印象的なエピソードを抜粋・編集し、作者である近藤丸さんのインタビューとともにお届けする。

お寺は本来開かれた場所

お寺の本来の意味としては、仏教のお話を聞いたり、修行をする道場という意味合いがあります。ですから、「仏教の話を聞いてみたい」と思ったときに訪ねて行かれることに、何の問題もありません。

ただ、本山のような大きなお寺でない限り、いつでも対応できる僧侶がいるとは限りません。また、住居を併設している場合が多く、お寺は寺院関係者の生活の場にもなっています。僧侶やお寺に関わる人たちにも生活があるので、現実的にはいつでも対応というのは難しいのです。

また、現代では多くの寺院が専業で運営することが難しく、住職や関係者も仕事で留守にしている場合も多いです。そういう意味では、いつでも気軽に行っていい場所であるというのは一つのタテマエにはなっています。

これらのことから、仏教の話を聞きたい、教えてほしいことがあるなどの場合は、ぜひ事前に「お参りしていいか」と連絡をしてから訪れることをおすすめします。

多くのお寺で法話会やイベントが定期的に開催されていますので、まずはこうした場に訪れてみるのがいいと思います。そしてそこから、住職と仲良くなってみてはいかがでしょう。あと、仏教の伝統宗派本山では、お寺が開いている時間なら職員にいろいろと質問することもできます。本山のイベントや法話会から行ってみるのは、かなりおすすめですね。

仏・菩薩の受け止め、解釈もさまざまです。私は浄土真宗本願寺派という宗門の寺院の衆徒ですので、浄土真宗の教えを聞く中で学んだことを中心にお話したいと思います。

浄土真宗では、「亡くなられた方は仏さま(諸仏)に成って私たちを見守ってくださいます」などと説かれることがあります。「諸仏」とは「無量・無数の仏たち」という意味ですね。

では、そもそも「仏」とは何なのでしょう。「仏」は目覚めた人、つまり、ブッダ(仏陀)のことです。人間はどうして苦しむのか、なぜ傷つけ合うのかに目覚め、同時に、どうすれば傷つけ合うことを超えられるのか、に目覚めた人ですね。最初「仏」はお釈迦さまのことを指していたのですが、お釈迦さまは真理(=法)に目覚めた人なのだと徐々に明確になり、お釈迦さまという一人の人間を超えて「仏」が使われるようになりました。つまり、真理に目覚めた人が「仏」なのです。そうすると「仏」は時代や場所を超えて誕生するため、「諸仏」と呼ぶようになりました。

仏教で「諸仏」が説かれる元には、「どんな人も仏に成ることができる」という、仏教の真理性がある。「事実に目覚める」「苦しみの原因に本当の意味で目覚める」ことができた人が仏で、誰もがなる可能性を持っているのです。諸仏という言葉には、「すべての人々に迷いの事実を教えて正しく歩ませたい」という、大きな願いが込められているのですね。