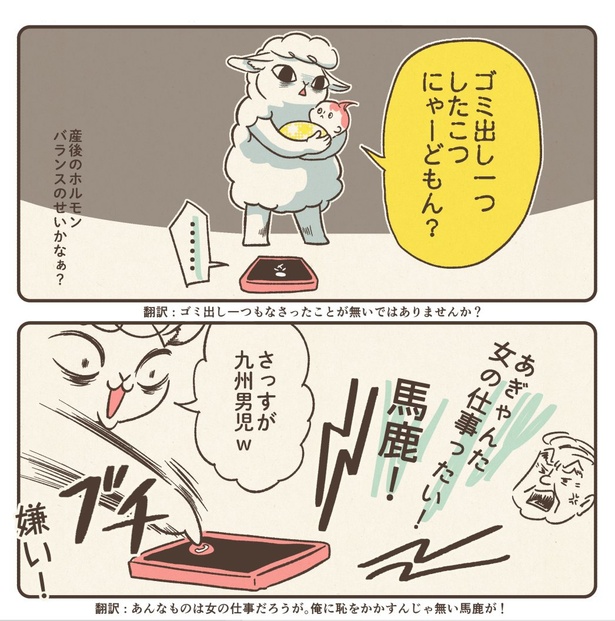

「#さす九」男女差別が根づく九州を皮肉るスラングが炎上!?脱出するとわかる「あれはひどかった」の声【著者に聞く】

オカン羊さん:具体的に『だけじゃない』のは何か?それを整理すると、

1. 閉ざされた保守的な地域で、古い価値観が固定されて、なんらかの思考停止が起こっている

2. それはだいたい女性の奴隷化だが、優位にいる側はむしろ居心地がいいから問題を認識すること自体を無意識に拒んでいる

3. なので、従属する側には「従うか、逃げるか」の2択を選ばざるを得ないが、奴隷が自主的に従っていると思い込んでいるので

4. 否定をされると、急にとんでもない言いがかりをつけられたように感じて、怒り出す

5. 奴隷構造が続く、または強化される

現象のことじゃないかなと考えてみました。

広義のこの現象の中から、 「九州人」という属性でしぼったものを「さす九」と呼んでいるのだと私は考えています(命名者の意図はわかりませんが、少なくとも私は)。九州には「保守的で、変化を拒む文化が色濃く残っている」と共感する人が一定数いるからこそ「さす九」が“あるある”として通じるのだと思います。

一方で、「さす九」という言葉は、出身者への偏見や差別につながる可能性がある、という意見も理解できます。ですが「さす九」を使う人の多くは、特定の相手との関係性の中で「私はこう扱われたくない、嫌だった」という拒絶の表明をしているのであって、地域全体を攻撃しているわけではないはずです」というのが、オカン羊さんの意見だ。

「私自身、家事育児をしないのに権威性だけ維持しようとする父を『嫌だなぁダサいなぁ』と見て育ちました。親族も父の勤め先も学校も、大人たちは誰も、それを咎めない空気の中で。これは単なる家庭内の出来事ではなく、文化の一部だったと思います。そして、その文化によって父もまた『実の孫との関わり方が分からない祖父』になってしまいました。年に一度しか会えない孫の横でTVを見るしかないのです。哀れなモンスター以外の何者でもありません。男尊女卑は、加害者/被害者という単純な構図ではなく、個人同士の幸せな関係性を奪う側面があるのです。私は、父のことも母のことも、どちらも男尊女卑文化の被害者だと思っています。だからこそなくなって欲しい。『さす九』は、そうした構造的な苦しみが共有されるたびに浮上してくる言葉です」

「私とて、九州に暮らしていた時間も、九州の友人達も、おいしい水も食べ物も愛しておりますので、九州の悪口を言われたらチクっとしちゃう気持ちもわかります。でもそこで「馬鹿!!」と怒鳴って終わらせてしまうのではなく、一度立ち止まって考えてみてほしいのです。悪口なのは間違いないので、本当は言わずに、言われずに済む九州になってほしいと願っています。」

性別で役割を決めること、それに従わなけらばいけない空気、男は働き、女が家庭を守るという古い価値観のイメージが定着していた地域では、女性はとにかく息がしずらかった。今ならとハッシュタグをつけて声を上られる時代になった。それは直接言えなかった苦い記憶を昇華させたいのかもしれない。

取材協力:オカン羊(@shimizoon)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。