「お心配りをありがとうございます」など、さらっと使いたい大和言葉20選

東京ウォーカー(全国版)

こんにちは。クイズを愛する2児のサラリーマンけんたろ(

@kenlife202010

)です。クイズ好きが高じて、日本語や雑学に興味を持つようになり、X(旧Twitter)やVoicyではクイズを中心に言葉の知識や雑学ネタを発信しています。

こちらでは「言葉にまつわる知識」をテーマに、よくある日本語の間違い、実は知らない身近なモノの名前、漢字、社会人としての言葉、言葉の雑学などをお伝えしていきます。

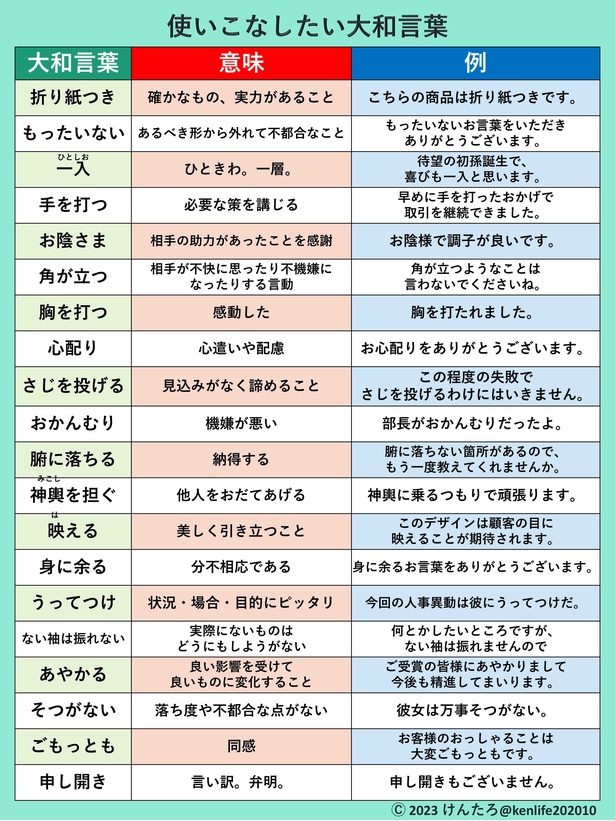

今回は

「大和言葉」

です。

大和言葉とは日本で生まれ日本で発達してきた言葉のことです。年配の人が使っているイメージから「古臭い」と一蹴してしまうのはもったいないです。古来伝わってきているからこその、文字数以上の意味合いが大和言葉には込められていたりします。

今回は、ぜひさらっと使ってもらいたい大和言葉を20個ご紹介します。

折り紙つき:

昔は鑑定書のことや、武芸などで一定の技量を修得したことを証明するものを「折り紙」と呼んでいました。そこから確かなもの、実力があることを「折り紙つき」と呼ぶようになりました。

もったいない:

元々はあるべき形から大きく外れて不都合なことを表す言葉で、「もってのほか」と同じです。そこからあるべき程度を過ぎてかたじけないという意味や、まだ使えるものが捨てられたりして惜しいという意味になっていきました。

一入:

「ひとしお」と読みます。この「しお」は染物を染め汁に浸す回数を指しています。一度染め汁の中に浸してしまうと、元に戻すことが困難なことから、「一層」「一際」などのような副詞的な意味合いで使われるようになりました。

手を打つ:

昔は約束や和解が成立したときに、その印として手を打つことがあったことに由来します。そこからビジネスシーンでも交渉や取引が妥結した意味で使われます。今でも話をまとめる際に、実際に手を叩く人もいらっしゃいますよね。

お陰さま:

「陰」には光の当たらない場所という意味のほかに「守ってくれるもの」という意味合いもあり、「お陰」とは神仏の助けや人から受けた力添えのことを指します。日本人の謙虚で感謝を忘れない言い方として「お陰さまで」と使われるようになりました。

角が立つ:

物質の角が尖っている状態から派生した言葉です。その見た目から荒々しい印象を受けるため、相手が不機嫌になることや不快に思う言動を指すようになりました。

胸を打つ:

今でこそ感情と脳の関係は広く知られていますが、昔の日本人は、感情は胸に宿ると考えていました。そのため「胸」を用いた言葉はたくさんあり、「胸がつまる」や「胸にせまる」などあります。感動したときに「感動しました!」よりは「胸を打たれました!」の方が感情豊かになりますよね。

心配り

:

「心配」は悩むことを指すことが多いですが、「心配り」は相手に対する配慮のことを指します。細かいところまで意識し、他人のことを気にかけることは、まさに心を配る感覚です。似た言葉に「気配り」がありますが、こちらはどちらかというと空気を読んでさりげなく行う行為のことを指します。

さじを投げる:

この「さじ(匙)」とは薬の調剤用の匙のことです。元々の語源は医者が患者の治療方法がわからず、匙を投げたことから来ています。そこから病気だけでなく、うまくいく見込みがない場合に諦めて手を引くことを言うようになりました。

おかんむり:

「機嫌を悪くする」という意味の「かんむりを曲げる」という表現が簡略化されて「おかんむり」になったとされます。元々の「かんむり(冠)」とは頭にかぶるものの総称で、公家などが公の場でかぶっていました。そんな公家の中には反発心から冠を曲げてかぶる者がいたため「かんむりを曲げる」という言葉が生まれました。

腑に落ちる:

「腑」とは五臓六腑の「腑」のことで内臓のことを指しています。つまり「腑に落ちる」とは体の中に取り込むことを表し、そこから「納得する」という意味となっています。通常は「腑に落ちない」という否定の形で用いられます。ちなみに五臓六腑とは東洋医学の考え方で、五臓は心臓・肺(臓)・肝臓・腎臓・脾臓、六腑は胆・胃・小腸・大腸・膀胱・三焦を表しますが、ここには膵臓がありません。また三焦は独立した臓器ではなく身体の領域を指しています。

神輿(みこし)を担ぐ:

神輿に乗るのは昔であれば高貴な人でしたが、そうではない人を神輿に乗せて担ごうというのが「神輿を担ぐ」です。つまり、相手をおだてることです。そのため相手に「神輿を担ぎますよ」は失礼になりますが、自ら「神輿に乗るつもりで」などと言うと謙虚な姿勢を表現することができます。

映える:

最近ではInstagramの投稿で見栄えがいいものを「インスタ映え」と言いますが、この「映え(ばえ)」は「映える(はえる)」から来ています。光に照らされ、ひときわよく見えるさまを表現しています。同じ意味から、盛んになる「栄える(はえる)」、芽や根が出る「生える」が生まれています。

身に余る:

ここでの「身」とは身分のことを指しています。昔は身分社会だったため、身分には相応しくない過分な扱いを受けたときに使われていました。現代では身分社会はないものの上下関係はあるので、上司やお客様に褒められたときに使いたい言葉です。

うってつけ:

「うって、つける」という言葉から来ており、その場所にぴったり合うものという意味です。最近では「はまる」という言い方も多くなっていますよね。

ない袖は振れない:

何か頼み事をされたときに、どうにもできないことを意味します。「できません」よりも「やってあげたい気持ちはあるけど…」というニュアンスを伝えることができます。ちなみに「袖振る」は別れ際に別れを惜しんで袖を振ることです。

あやかる:

元々は変化することを指す言葉でしたが、最近ではよい影響を受けてよいものに変化することを意味します。「見習う」と意味が近いですが、「あやかる」の方がその範囲が広く、「名前にあやかる」「幸運にあやかる」のような言い方ができます。

そつがない:

「そつ」とはよくない点のことを言います。つまり「そつがない」はよくない点がないということです。主に人の言動について用いられ、個人の言動に落ち度や不備不都合な点がないという意味です。

ごもっとも:

同感することを意味する「もっとも」に相手を敬う「ご」をつけた言葉です。クレーム対応にも効果的で、怒っている相手の話を聞いたあとに「ごもっともです」と肯定することで、相手の怒りを多少でも鎮めることができます。

申し開き:

事情や理由を言って明らかにするという意味の「言い開く」の謙譲語から来ています。「言い訳もできません」と言うより、「申し開きもございません」の方が深く反省している様子が伝わります。

いかがだったでしょうか?大和言葉の表現の柔らかさや、さりげない優しさが伝わったのではないでしょうか。使い過ぎるとちょっと鼻につくかもしれませんが、さりげなく使えると「お?」と一目置かれるようになると思います。日本人なら日本語独自の感性豊かな表現も使いこなせるようになりたいものです。

この記事の画像一覧(全25枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介