実は“夏季専用”として生まれた?200種類以上を生み出した入浴剤「バスクリン」のヒットの理由に迫る

東京ウォーカー(全国版)

スーパーや薬局、コンビニなど、今となってはどこでも見かける入浴剤。最近では種類も豊富で、「肌を保湿したい」「疲れをとりたい」など、さまざまな要望に合わせた商品が発売されている。

「入浴剤」と聞くと思い浮かぶのが「バスクリン」。「大人のバスクリン」をはじめあまり見ないようなユニークな商品名や香りが特徴で、店頭で思わず二度見してしまうようなものも。バラエティに富んだ商品展開をしているバスクリンだが、発売当初は今とは少し違ったコンセプトだったんだとか。さらにコロナ禍による新たな生活スタイルの普及に伴い、バスクリンを含め入浴剤全体の在り方にも変化が起きつつあるという。

そこで今回は、株式会社バスクリン マーケティング本部 商品企画部企画課の根津毅さんにインタビュー。バスクリン誕生秘話と入浴剤の“今”に迫った。

実は“夏季専用”の商品だった!?バスクリン誕生秘話

入浴剤は「自宅のお風呂で温泉気分を味わえる」というようなコンセプトの商品も多く、どちらかというと冬場に使用するイメージが強いかもしれない。しかしバスクリンは1930(昭和5)年に、“夏季専用”の商品として登場した。

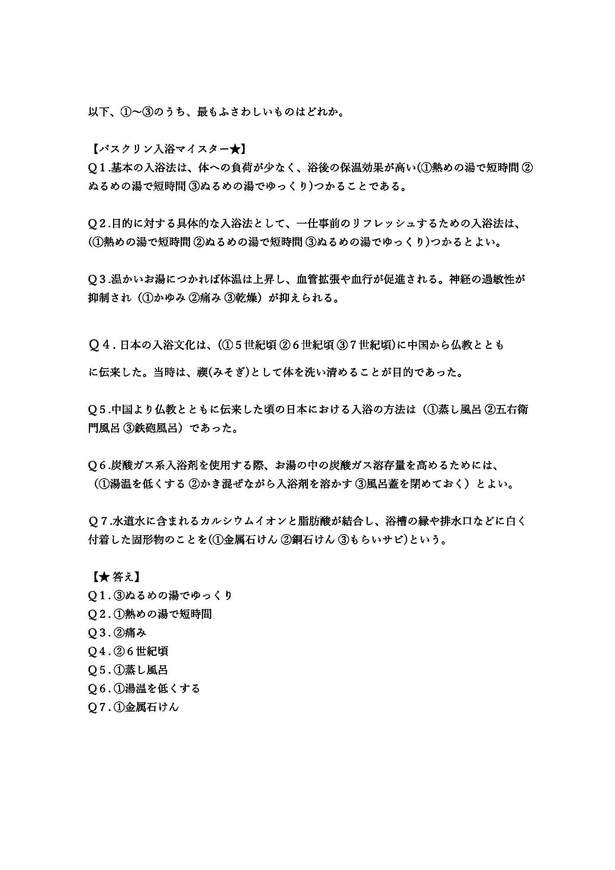

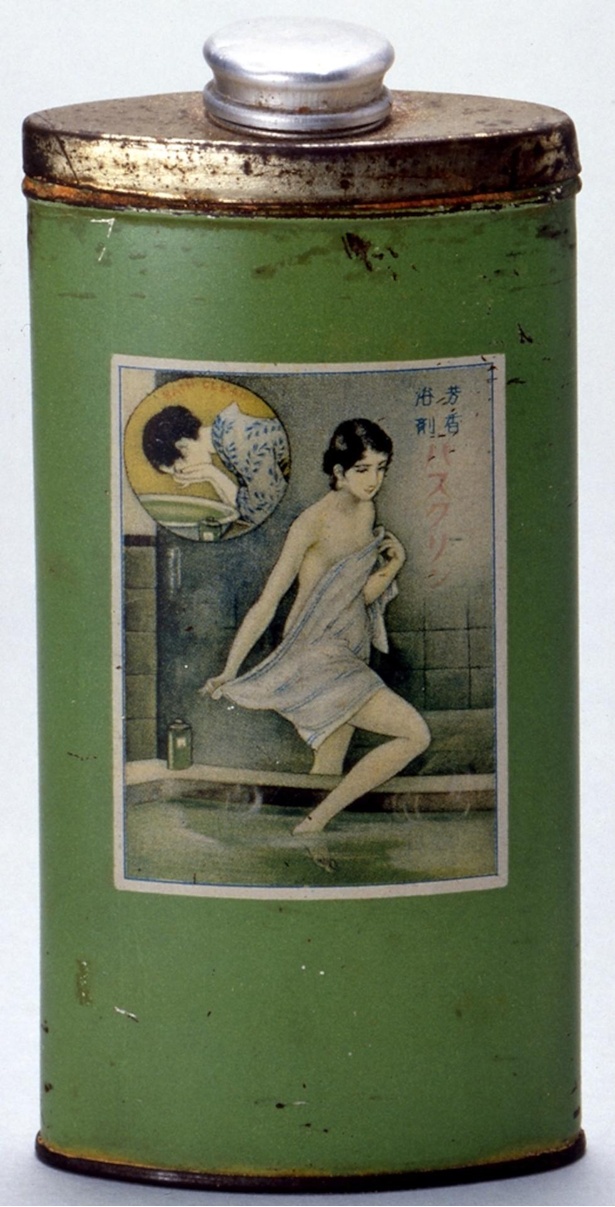

「津村順天堂(現・株式会社ツムラ)が1897(明治30)年に発売した日本初の入浴剤『くすり湯 浴剤中将湯』に対して、『この浴剤は湯に入れると夏場は汗が引かなくて困るので、夏用の浴剤も作ってほしい』という要望が銭湯から寄せられました。そこで芳香を加えて夏季専用の浴剤として開発したのが『芳香浴剤 バスクリン』です。バスクリンの元祖ですね」

そんなバスクリンの人気に火がついたのは高度経済成長期の1960年代。民間アパートや一般住宅に浴槽が備え付けられ始めたのがきっかけで、自宅で気軽にお風呂に浸かれるようになり、入浴剤が家庭でも使われることが増えたからだという。

この記事の画像一覧(全20枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介