タザキの投資本案内「アノマリー投資」/株は5月に売れ!の真意 永遠の市場サイクル「アノマリー」とは?

東京ウォーカー(全国版)

こんにちは。YouTubeチャンネル「聞いてわかる投資本要約チャンネル」を運営している、二児の父でサラリーマン投資家のタザキ(

@tazaki_youtube

)と申します。

学生時代に株の魅力を知って以来、投資本好きが高じて自分の学びをYouTubeで発信したところ、想像以上の反響を呼び、3年間でチャンネル登録者が10万人を超えました。これまでに読んだ投資・マネー系の本は300冊以上。

その経験から、ここでは特におすすめの書籍や、コスパの高い書籍を、経験値や投資スタイル別で紹介していきます。今回は

「アノマリー投資」(著:ジェフリー・A・ハーシュ/パンローリング)

という本をご紹介したいと思います。アノマリーは、ファンダメンタル投資家、テクニカル投資家も必見の、

投資の非科学的な側面の知識を凝縮した内容

です。

占い的なものではなく、市場に参加している多くの人たちが参考にしていることがわかります。相場のアノマリーにおける投資本では、代表作と言える一冊だと思います。

アノマリーとは

「アノマリー」とは、

理論では説明できない経験的に観測できる市場の規則性のこと

です。なぜそうした現象が起きるのかというと、株式市場というのは人間の憶測が絡まっているため、それによって理屈で説明できない動きが発生するためです。

本書は、過去のデータを分析して歴史を指針としており、スマートフォンの時代になっても、昔ながらの生活規則の方が市場への影響という面ではまだまだ優位であること、そして過去の株価の動きが参考になることが説明されています。

ウィンストン・チャーチル元英国首相が「過去をより遠くまで振り返ることができれば、未来もそれだけ遠くまで見渡せるだろう」と語ったように、歴史を知ることは未来の役に立ちます。逆に過去から学ばなければ同じ過ちをしてしまう危険性があります。

選挙と株価の規則性

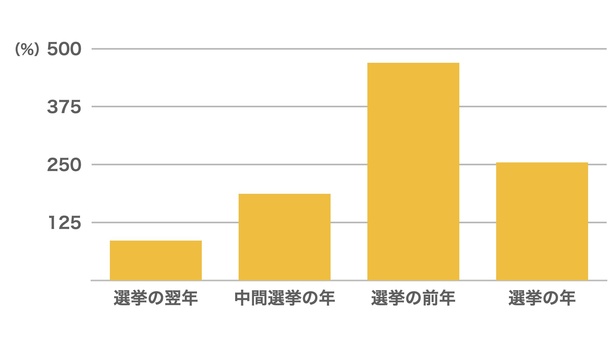

アメリカの大統領選挙と株価には、規則性があると言われます。

選挙の年と選挙の前年にはダウ平均が上昇しやすく、選挙の翌年と中間選挙の年には上昇率が低くなっています。

これは、大統領が再選のために景気をコントロールしているためだと言われます。国民が投票する際、自分たちの生活が良くなっているかどうかは、大きな判断基準になります。そのため、選挙が近づくにつれ、政治家たちは経済を刺激するための施策を取ることが多いです。

一方、痛みを伴う改革や取り組みをしなければならない場合もあると思いますが、それは選挙から遠い、任期の前半に持ってくると考えられます。選挙前に株価を意図的に押し上げたツケが回ってくることも、選挙後に株価が下落する原因と考えられます。

著者はこのような現象を「大統領選挙の翌年症候群」と名付け、選挙の翌年は不況などが起こりやすい傾向があることを指摘しています。

また、

過去の不況や戦争、弱気相場の始まりは、任期の前半2年間で起こりやすい

とも言われます。昨年、2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻も、大統領の2期目に始まったものでした。

また、選挙の翌年は、それぞれ第一次世界大戦(1917年)、第二次世界大戦(1941年)、ベトナム戦争(1965年)への参戦が始まり、世界恐慌(1929年)、9.11同時多発テロ(2001年)などの出来事も起こっています。

もちろん、偶然と考えることもできますが、これだけ一致すると、何らかの力が働いているのではと想像してしまう気持ちも分かります。

本書執筆時点で

1961年以降、2013年までには、16回の弱気相場がありましたが、そのうちの9回が中間選挙の年に株価が底入れ

しました。これは

別の見方をすれば、絶好の底値買いをするポイントだと考えることもできる

でしょう。

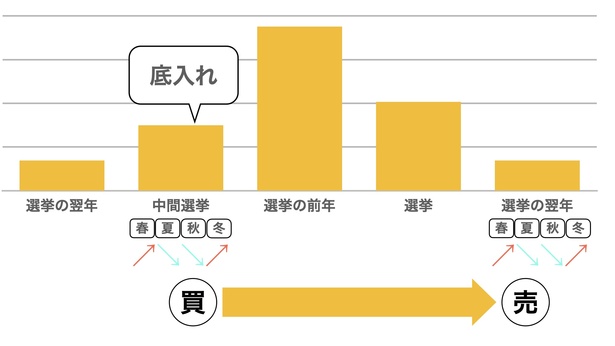

「セルインメイ(5月に売れ)」と株の季節性

本書では、相場の季節性について紹介されています。具体的には、

8月から10月を「植え付けの秋」、11月から1月を「満足の冬」、2月から4月を「収穫の春」、5月から7月を「不振の夏」と分類

し、このうち

「植え付けの秋」から「収穫の春」までの6カ月間が相場の最悪の期間

であるとされています。

しかし、この「植え付けの秋」には相場上昇の種がまかれることが多く、1982年以降に起こった8回の弱気相場のうち6回はこの時期に底をつけていました。特に、10月が大底をつけたことが多いとされ、10月やその前後に買い増しすることで、その後の季節に報われる可能性が示唆されています。

「満足の冬」

は、機関投資家やプロレーダーの資金が市場に入ることから、1年の中で最も市場が活況を呈する傾向があります。

しかし12月の前半には節税目的の売り圧力やポートフォリオの見直しがあるため弱くなる傾向もあるとされています。

1月にはさまざまなイベントがあり、1月の動きはその年のS&P500の動きに対する予測力を持つとも言われています。さらに、小型株が大型株よりも上げやすいという「1月効果」もあります。

次に

「収穫の春」

です。最高の3カ月であったこの冬の時期にしっかり上がっていると2月は一息つきやすい月です。3月は強気と弱気が交錯する難しい時期で、4月は問題がなければ最高の6カ月間の最後の月ですが、注意が必要です。

データによると、4月に利益を確定するのが良いとされています。

5月に入ると、最悪の6カ月間が始まり、

「5月に相場を離れなさい」という古い格言があります。

これは、夏になると投資家たちがレジャーに出かけるためだとされています。

そして、

6月や7月に相場を離れていても、良い機会を逃すことはほとんどない

と言われています。秋ごろから投資を開始し、冬と春を通じて上昇を享受し、不振の夏に入る前に売却し、次の投資機会を待つというのが戦略です。

大統領任期や季節性を考慮すると、株を買う最適な季節が見えてきます。それは、中間選挙の年の秋です。ここが本書で提案される4年周期で最も良い買いタイミングです。

この時期に投資し、次の選挙の翌年の春まで約2年半保有し続けた後、4月や5月に相場から離れることで、頻繁な取引をせず利益を得て、売買手数料も節約できます。また、所得税の申告回数も最小限に抑えられる投資方法です。

手数料や税金は、長期的な投資成果に大きな影響を与えるため、これらを考慮し、できるだけ売買頻度の少ない長期投資を行うことが王道とされています。

投資のアート的側面を感じる一冊

4年周期や季節性が絶対的にこの通りにいくとは限りません。ただ、歴史を振り返ることで、将来の判断を少しでも向上させる可能性が高まるため、このような情報を知っておくことは損ではないと考えられます。

ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析とは異なる

投資の「アート的な側面」

を知ることは、相場を理解する上で一つの材料になります。

ただし、懸念点として、複数の分析を組み合わせることで矛盾が生まれる可能性もあるため、あくまで参考として捉えるのが良いでしょう。

この記事の画像一覧(全3枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介