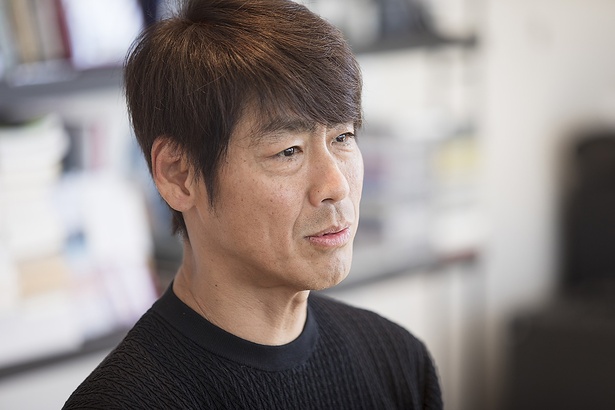

激変する音楽業界でユニバーサル ミュージックが目指す未来。“人を愛し、音楽を愛し、感動を届ける”信念の意味とは

東京ウォーカー(全国版)

アーティストを成功へと導く、ストリーミング時代におけるユニバーサル ミュージックの音楽戦略

ーーストリーミングが全盛になり、ユーザーが音楽に触れる機会がめまぐるしく変わってきました。そんななか、アーティストに並走して成長させていくうえで、変わってきた部分はありますか?

【藤倉尚】まず、CDとストリーミングは全く違うものです。CDの発売日は原盤が完成してから3〜6カ月先になり、まずECサイトなどで予約を取ります。そして、発売初日に最大の数値を出してからだんだん販売数が下降していき、多くの場合、約3カ月後にはほぼゼロになります。リリースのスケジュールもシングルが3カ月、アルバムは1年空けるという昔からの慣習があります。一方、ストリーミングの場合は、スーパースターだと配信初日にかなりの再生回数が出ますが、通常は配信初日からだんだん再生回数が上がっていき、配信してから3カ月後とか半年後…場合によっては1年後に一番聴かれることもあるんです。また、1日1曲ずつ配信したり1週間後に次の曲を配信したり、アーティストがどのように新曲をリリースするかということ自体が戦略になります。プロモーションのやり方も、売れ方も全く異なります。

ーーストリーミング全盛のなか、CDは売り上げが厳しいというイメージを抱いている方も多いと思います。この時代にCDが持つ強み、果たす役割についてはどのように考えていますか?

【藤倉尚】CDの強みに関しては、ジャンルによってだいぶバラつきがあると感じています。いわゆる「ファンダム(※)」という言葉がある今、K-POPやアイドルのように強いファンを持っているアーティストは、依然としてCDも強い。50万とか100万枚のミリオンセラーも出ています。一方でCD売上が厳しいジャンルもあります。

【藤倉尚】明確なデータはないのですが、他国の人より日本人は、楽曲はストリーミングで聴いても、自分が好きなアーティストの作品はCDやアナログ盤として所有しておきたいと思う傾向が強いと感じています。封を切らずにアナログやCDは持っていたいと。最近のCDはパッケージ自体が魅力的なものになっていて、特殊パッケージだけでなく、音源のほかに映像やアーティストのメッセージが入っていたりします。ただ、お客さんが望むものはどんどん変化します。今はアーティストの推し活のために購入している方も多いですが、このトレンドも永遠ではないでしょうね。

※ファンダム=熱心なファンによる文化

ーー形として持っておきたい気持ちは、ある種の国民性なのかもしれませんね。

【藤倉尚】デジタル化が進めば進むほど、アナログが注目されるという傾向もありますよね。たとえば、カメラの世界では、どんどんデジタル化が進んでスマホで美しい写真が撮れるけど、一眼レフが欲しくなったり、ポラロイドやフィルムも再注目されています。音楽もアナログプレーヤーが再注目され、大ヒットではないですが、一時期よりもレコードやプレーヤーが売れています。見えないものから手で触れられるもののほうに注目が集まる傾向は、どのジャンル、どの世界でもありますよね。

【藤倉尚】私たちが音楽を聴く手段はアナログ盤から始まって、カセットからCDやMDに変わり、ダウンロードが始まったと思ったらストリーミングへと変化していきました。テクノロジーや時代は進化し続けるので、また次のテクノロジーの登場があるかもしれません。でも、伝える方法は変わっていきますが、アーティストや作品の本質は絶対に変わりません。さらにいえば、日本だけでなく海外に発信していく可能性は広まっています。1億2000万人ではなく、80億人に対して音楽を届けることになるので、大きなチャンスが生まれます。

【藤倉尚】私たちはグローバルカンパニーとして、アメリカやヨーロッパだけでなく、いろいろな国や地域にどうやって伝えるかというテーマについて緻密に戦略を考えなければいけません。日本のアーティストの兆候を各国のデータで見ることができるのも、グローバルカンパニーの利点です。ある国でバズっているというデータをキャッチできるようになっているんですよ。どうやってその国に日本の音楽を届けるかという戦略を、以前よりも的確に練ることができるようになっています。

ーー意図を持ってデータを使うことができるんですね。

【藤倉尚】そうですね。デジタル系の人材が中心となって頑張ってくれています。グローバルで起きているトレンド事象を観察して分析する担当もいます。SpotifyやApple、Amazonの人たちと同じ考えを持った人材も、うちの会社にどんどん入ってきていてます。そういったマッチングもうまくできていると思っています。

ーー先程の名前の挙がった藤井 風さんやAdoさんといったアーティストは、今の時代を象徴するような存在だとも思います。彼らとの出会いで印象に残っていることや、デジタルの世界でアーティストを見つける部分で大事にしていることはありますか?

【藤倉尚】YouTubeやSNSといったデジタルの世界にいると、フォロワー数や再生回数といった数字が出てくるじゃないですか。プロアマ関係なくすべてのコンテンツに数字が出ます。数字は人気の指標としてわかりやすいですよね。数字を持ったアーティストと契約すれば、1回のヒットは出るかもしれません。でも、ヒットし続けることができるか、世の中の人にワクワク共感してもらうことができるかどうかは、そのアーティストが生きざまのようなストーリー性を持っていないと難しいと考えています。つまり、たくさん再生されている作品を発表しているアーティストとサインすれば必ずスターになるかというと、必ずしもそうではないんですよ。

【藤倉尚】何千万回、何億回もの再生数を持つ人たちは、きっと自分たちの音楽だけで収入を得られるでしょう。ただ、音楽活動を5年10年とやり続けるなら、一緒に並走してくれる私たちのような存在も必要になってくると思います。それから、アーティストとして自分が何を成し遂げたいのか、そういった目標と目標に対する気持ちも大切ですね。

【藤倉尚】藤井 風やAdoとの出会いで私が感じたのは、歌や音楽で世界を超えるというか、世界で聴かれたい、観られたい、演奏したいといった想い、世界に対する気持ちが非常に強かったということです。彼らは標準装備でそれを身につけていたので、“日本で成功して地位を築いたから海外にも挑戦しよう”といった、ひと昔前の考え方とは全く違うんです。同時進行で、日本でも聴かれて、他の国の人にも聴かれている。それを当たり前のようにやりたいと思っていたのが彼らでした。もちろん、日本でスターになりたいと思うことも尊い想いですが、標準装備で世界で聴かれたいと思っている人が増えましたね。

【藤倉尚】スポーツの世界もそうですよね。大谷翔平選手も高校時代からメジャーを目指していて、ドラフト会議前にメジャー行きを宣言していましたから。サッカー選手もそうじゃないですか。音楽の世界でもそういう精神性が如実に高まりつつあるので、日本人アーティストが世界で大ヒットする可能性も高まっていると思います。

【藤倉尚】そしてそれは必ずしも若い世代だけの話ではないんです。アメリカでは、USビルボードクラシックチャートで久石譲が1位になっていますからね。若いアーティストに注目が集まりがちですが、いわゆるエスタブリッシュ(地位を確立)したアーティストも強い信念を持って挑戦しているわけです。久石譲とか布袋寅泰、藤井 風やAdoは、それぞれ世代もジャンルも異なりますが、「世界で聴かれたい、届けたい」という信念を持っています。そういう人たちは強いと思います。

ーーその強さ、藤倉さんはどう分析していますか?

【藤倉尚】突然“どうする?”と現れた選択に対し、迷いなく決断できる信念ですかね。普通は「少し様子を見ようかな」となってしまう場合が多いんですよ。でも、信念が強ければ強いほど答えがポンポン明確に出てきますから。エビデンスはないですが、「こうなりたい」という想いが強い人ほどチャンスが巡ってくると思います。

【藤倉尚】グローバルでヒットする曲を私たちなりに解析してみたら、4つに分けられることに気付きました。まず、ファンダム型。世界中にたくさんのファンを持っているアーティストですね。BTSを筆頭に、世界中に熱狂的なファンを持っていて、そこでヒットする形です。それからIP(知的財産)ビジネス型。映画などのヒット作に紐づいたものです。Adoの『ONE PIECE FILM RED』とか、10-FEETの『THE FIRST SLAM DUNK』とか映画『BLUE GIANT』など、映画が世界でヒットしたことでその楽曲にも注目が集まりました。久石譲の場合は、ファンクション型と呼んでいます。世界のストリーミングの中で、人が眠りたいときに聴きたい楽曲として、久石譲の作品が上位で再生されているんです。最後に、藤井 風のようなユーザー ジェネレイテッド コンテンツ(UGC)型。ユーザー自身で投稿したコンテンツになります。彼の場合は、タイのTikTokユーザーが動画に『死ぬのがいいわ』を使用していたことで、同国で爆発的にブレイクしたんです。そしてSpotifyの世界中のチャートで上位にランクインすることになりました。でも、これもどんどん形が変わっていくと思うんですよね。

【藤倉尚】ものすごくヒットを出しているアーティストほど、最新のいろいろなことを身につけていきますから。ですから私たちも、それに追いついていくというか、アーティストにとって魅力的な人材であろうとし、価値を提供し続ける必要があるんです。本当に今の時代は大変ですね(苦笑)。

ーー世界という明確な目標を抱いているアーティストと一緒に並走できる存在であり続けるということですね。

【藤倉尚】そうです。デジタルや世界の音楽シーンに精通し、「日本の音楽はこうだけど、この国ではこんなことが起きている」とか、今のプロデューサーは世界中から最先端のトレンドを仕入れて、アーティストに刺激を与えてあげられる人じゃないといけないんです。もちろん、人間的な魅力も重要。知識だけでなく、自分自身を常に磨いていかないと「もう結構です。違う人をお願いします」と言われてしまいますよ。

【藤倉尚】昔は、すべての仕事を覚えるために、多くの場合はまず営業でCDショップ回りからはじまり、宣伝を経験して、最後に制作に配属されていました。でも、ここ1、2年の新しい社員の場合は、入社してすぐにアーティストについてもらうケースが増えています。もちろん社会人としてのマナーも身につける段階ではありますが、“今”という感覚を持っている人を抜擢しています。ときに少し失礼に思えるような発言をしてしまうこともあるかもしれませんが、それも「おもしろい」と言ってもらえることが多々あります。

ーー社会人とはまた違う感性を持っている人と向き合わせるには、そのタイミングからのほうが得られるものが高い可能性もありますね。

【藤倉尚】はい。ただ、賭けではありますけどね。

ーー新人アーティストの発掘には、数値的な目標もあるのですか?

【藤倉尚】それはありません。しかし私が現場にいたころは、新人アーティストはノルマを決めて契約をしていた気がします。そうでないと、「いい才能が現れませんでした」と言ってずっと契約せずに時間が過ぎていくこともありました。

【藤倉尚】そしてアーティストとの契約は担当者自身が責任を持って並走できるアーティストのみなので物理的に数は限られますが、最近はとても多くのアーティストと契約をしています。それから、新しく所属するアーティストは新人だけとは限りませんし、どの世代のアーティストに対しても同じ気持ちで接しています。たとえば、移籍してきてくれたSEKAI NO OWARIは、以前所属していたミュージックカンパニーでも素晴らしい成果を出してきました。でも、環境を変えたいということで、ユニバーサル ミュージックに移籍してきてくれました。私たちとしては、規定路線の彼らではなく、全くフレッシュな視点で彼らを見て向き合っています。おかげで、『Habit』というヒットも生まれました。年代がいくつの人でも、どのステージにいる人でも、常に全力でやるという我々の姿勢は変わりません。

ーー聞けば聞くほど大変な仕事ですね。

【藤倉尚】本当ですよね(苦笑)。ただし、その分、やりがいはすごくあります(笑)。

“人を愛し、音楽を愛し、感動を届ける”ブレない信念と新たな挑戦

ーー才能を新たに発掘し、いい音楽を届けていくために、今も昔も変わらない藤倉さんが貫いている信念があれば教えてください。

【藤倉尚】ユニバーサル ミュージックの社訓でもありますが、“人を愛し、音楽を愛し、感動を届ける”という気持ちですね。これは絶対にブレない部分です。私が社長に就いたときに、業績のこともあって会社の中が何となく暗い雰囲気でした。そこでもう一度、「私たちの信念は何だ?」と見つめ直したんです。私たちは「音楽が好き」で「アーティストと関わることが好き」、そして「ヒットを出したい」という、この3つがあったからこの会社に入ったんだよね、と。実は当初は、音楽を愛し、人を愛し、感動を届けるという順番だったのですが、最近“人を愛し”をトップに移動させました。順番は変わりましたが、この3つは大切な言葉として社員たちにも刻まれています。

【藤倉尚】そして信念としては、やっぱりいつの時代でも才能を探し続けるっていうことですね。伝えるフォーマットは時代によって変化しますが、才能を探して届けることが、大切です。これはずっと変わらないですね。

【藤倉尚】今は国内アーティストに「ユニバーサルミュージックは日本でも世界でもヒットを出し続けているから、契約したら自分もヒットできるかもしれない」と思ってもらえるような、いいスパイラルのなかにあります。スタッフの頑張りのおかげで、いいアーティストがたくさん生まれ、作品がヒットしているから、いいアーティストがまた来てくれる。そんな好循環が続いていると思います。アーティストを発掘して育てていく、このことをずっとやり続けていきます。

ーー藤倉さんがリーダーとして、仕事として大切にしていることを教えていただけますか?

【藤倉尚】とにかく明るくいることですね。明るいところにしかラッキーは訪れないと考えています。ですから、いかなるときも前向きなエネルギーを出し続けたいと思うんです。そうすると、あそこは好調だな、あそこは明るいよなとなるじゃないですか。「ユニバーサル ミュージックの人と話せば、自分もうまくいくかも?」と、人が寄ってきてくれることが大切なんです。だから、エネルギーを出し続けることを、仕事だけでなくプライベートでもやり続けています。

【藤倉尚】もちろん、それをやり続けるにも限度があるので、自分にも栄養を与え続けないと難しいんですよね。心の栄養のほかに体にも栄養が必要ですし、ワクワクする瞬間も必要です。ですので、新しいワクワクを与えてくれるアーティストと会ったり、それから、現場担当から離れていますが、いまだにライブ会場に足を運んでいます。元気がもらえるんですよね。新人だけでなく、ベテランのアーティストのライブで、あの会場の熱気と雰囲気に飲み込まれて、それはもう凄まじい元気がもらえるんですよ(笑)。アーティストが素晴らしい表現をしているときのエネルギーを受けると、自分も元気になります。好きなことって、やっぱり大事ですよね。

ーーエネルギーチャージをしながら、ですね(笑)。ありがとうございます。では、最後の質問です。音楽のトレンドはどんどん変わっていくと思いますが、ユニバーサル ミュージックの未来について、どういった野望を抱いているか教えてください?

【藤倉尚】まず、今後どうなっていくかについては、誰にもわからない部分はあります。アメリカやヨーロッパが音楽業界の未来を示しているとするならば、不安がないと言ったら嘘になります。ストリーミングビジネスの加入者が増えて、どんどん伸びていて、欧米ではそれが音楽ビジネスの成功と言われています。でも、すでに人口に対して40%とか50%ぐらいまで加入者が増えているんです。つまり、成長し続けるのは、そろそろ難しくなってきていると言われています。

【藤倉尚】日本が欧米と同じになるかはわかりません。では「私たち日本はどうなんだ?」と考えたときに、新たな挑戦として、世界中の国でCDやストリーミングにとらわれないあらゆるフォーマットで日本の音楽を聴いてもらえる未来にしたいですね。もしかしたら「体験」という形に進化しているかもしれませんし、現実世界だけでなく仮想現実のなかでのライブとか、どんなフォーマットであれ、日本のアーティストがいろいろな国で楽しんで聴いてもらえるように、“人を愛し、音楽を愛し、感動を届ける”という信念をぶらさずに、明るく頑張り続けたいと思います(笑)。

取材=浅野祐介、樋口幸一郎、取材・文=北村康行、撮影=樋口涼

この記事の画像一覧(全14枚)

キーワード

- カテゴリ:

- タグ:

- 地域名:

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介

![藤井 風/HELP EVER HURT NEVER [通常盤]](https://news.walkerplus.com/article/1154633/12128397_615.jpg)