タザキの投資本案内「図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて」/投資の本質を理論で学べる

東京ウォーカー(全国版)

こんにちは。YouTubeチャンネル「聞いてわかる投資本要約チャンネル」を運営している、二児の父でサラリーマン投資家のタザキ(

@tazaki_youtube

)と申します。投資・マネー系の本を300冊以上読破した経験から、特におすすめの書籍や、コスパの高い書籍を、経験値や投資スタイル別で紹介。2024年2月2日には、著書

「しっかり儲ける投資家たちが読んでいる 投資の名著50冊を1冊にまとめてみた」

を刊行しました。

今回紹介するのは

「図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて」(著:田渕直也/日本実業出版社)

です。

この書籍は私のお気に入りの投資本の一つです。2005年に発行されたものの、内容は今も古びていないロングセラーです。勝利の方程式が詰まっているわけではありませんが、マーケットをロジカルに紐解けるような唯一無二の内容だと感じます。

ランダムウォーク理論への反論と、反論への反論

同書で指摘される、

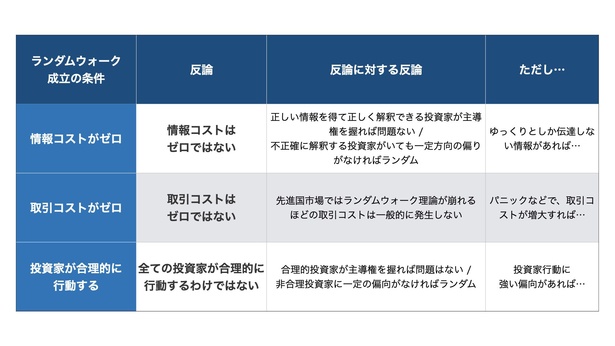

「市場が効率的であるために必要な条件」は以下の3点です。

1.相場を変動させうる条件は瞬時に広がる

2.売買に税金や手数料がかからない

3.すべての投資家は合理的に行動する

この条件が成り立たないとするランダムウォーク理論への反論と、この条件がすべて完璧でなくとも、ランダムウォークは成立するという反論の反論も存在します。

市場の成熟度によっても効率性は変わりますが、どんなに成熟した市場であっても、わずかに市場の非効率は存在し続けると言われます。アクティブ運用を行うのは、市場の非効率のために何らかの法則があるためだと信じているからにほかなりません。

私も長年、「市場が効率的であるならば、誰もが個別株投資やアクティブファンドへの投資など、市場のアルファを探すことをやめて、インデックスファンドにしか投資しなくなるのではないか」という疑問を抱いていました。

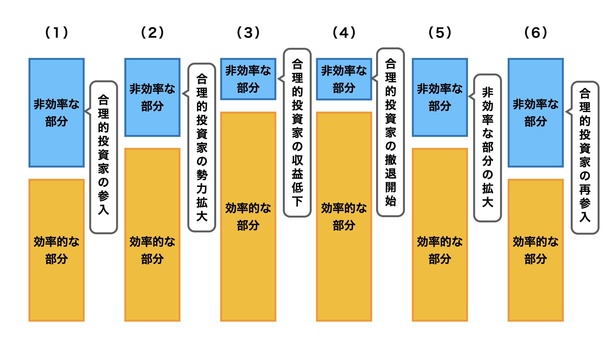

そこで、同書の「市場効率性の循環構造」という点は、非常に興味深い観点でした。

それは「パッシブ運用の存在が、市場を非効率にさせ、また合理的投資家が現れるきっかけになる」という考え方です。

以下のような6ステップを踏みます。

1.市場に非効率(=ランダムでなく、予測可能)な部分があると、合理的投資家が参入してくる

2.高いリターンを上げる合理的投資家が勢力を拡大

3.非効率な部分が少なくなって市場が効率化されるため、勢力を拡大した合理的投資家の収益は低下

4.高度な分析体制を維持できなくなるため、合理的投資家が撤退を開始

5.合理的投資家の勢力が衰えると市場の非効率性が拡大

6.非効率性が拡大し、合理的投資の収益性が回復すると、合理的投資家は再び復活

「ギャンブラーの誤謬」で解明する!トレンドが継続するメカニズム

多くの人はコイントスで「表」が連続して出た場合、次には「裏」が出る可能性が高いと考える傾向があります。しかし、実際のところ、各回の確率は常に50%です。にもかかわらず、表が何回も出たとすると「このコインは表が出やすい」と思い込む人が増え、次も「表」が出ると期待します。

このような心理メカニズムは、株のトレンドにも影響を与えます。特定の株が連続して値上がりしている場合、「そろそろ価格が下がるだろう」と過小評価する人が多く、無意識に価格が下がる確率が高いと考えがちです。

しかしそれでもトレンドが継続して上がり続けると、「このトレンドはずっと続くのだ」と、今度は過信してしまうのです。これは「保守性」という心理が関わっているためだと言われています。保守性とは、新しい事態に直面しても、従来の認識を柔軟に変えることができない性質のことです。

この保守性があるために、過小評価状態から、一気に過大評価状態に移行し、その心理の転換は、トレンドの継続を後押しすることになると言われています。

マーケットにわずかに存在するプラスのリターンを獲得するために

特に注目すべきは第6章「マーケットにわずかに存在する期待リターンの源泉と投資手法」です。この章は投資の可能性を追求するうえで、非常に価値のある情報と見方を提供しています。

市場がほぼランダムウォークであるため、市場平均を上回るリターンを獲得する機会は稀ですが、同書では

市場にわずかに存在するプラスの期待リターンを獲得するための以下の3つの基本戦略が詳細に解説されています。

1.ランダムでないトレンドを捉えて

ミーン・リバージョン

にフォーカスする

2.

リスク・プレミアム

にフォーカスする

3.価格の歪みをとる

アービトラージ

を行う

【ミーン・リバージョン戦略】

ミーン・リバージョンとはいわば、「中心へ回帰する力」です。ここから、収益を得るためには「ランダムでないトレンド」をとらえる必要があると言われています。

そのためのダイナミック・アプローチと言われるファンダメンタルズ分析手法の特徴は以下の通りです。

・事実性の高いデータよりも、速報性、先行性が高い指標に注目し、マーケットの動き(マーケット・アプローチ)にも注目する

・多くの要素を総合的に分析するよりも、数少ないキーファクターを中心にシナリオを立てて将来分析を行う(キーファクター・アプローチ)

・新しい情報に基づき、シナリオをメンテナンスする

このダイナミック・アプローチと対を成すのが、正統派ファンダメンタルズ分析とも言われる「スタティック・アプローチ」です。特徴は以下のとおりです。

・事実性が高いデータを分析し、正確に経済の状況を把握する

・生産、投資、雇用、消費、貿易など経済の各方面を総合的に分析する

・絶対的な解答が存在し、努力すれば到達が可能

このような伝統的なアプローチは、間違った行動ではないのですが、事実性が高い指標は数カ月以上過去の事実を表す指標であることや、誰もが解答に到達可能なため相場を出し抜くことは難しいことが考えられます。

これは「ファンダメンタルズ分析の罠」と言われる現象です。

よって、ランダムでないトレンドを捉えるためには、「あやふやさ」を忌避せずに、材料が不足していて多くの投資家が結論を出すに至らない新しい情報に注目する必要があり、難易度はかなり高いと言われます。

【リスク・プレミアム】

リスク・プレミアムは、リスクを厭う人間心理から得られる収益源です。これは、分散度によって、収益化の確度が変化します。投資信託などで十分に分散する投資法は、高い確度でリスク・プレミアムを得る手法と言えそうです。

注目したいのが、リスク・プレミアムには周期性があるという点です。

リターンが高い局面が続けば、多くの投資家が過信状態に転じ、バブルが発生します。それによりリスク・プレミアムが剥げ落ちたり、マイナスに転じたりすることもあります。

一方で、バブル崩壊や、景気後退によって、人々が投資を避けるようになれば、再びプラスになるものと考えられます。

【アービトラージ】

アービトラージは、マーケットに生じる歪みを収益化する手法ですが、高度な分析テクニックとインフラが必要であるため、基本的にはヘッジファンド向けの手法と言えます。

オポチューニスティック・スタイル

マーケットは、いつも同じ手法でうまくいくとは限りません。先ほど見てきたように、リスク・プレミアムが厚い時期があれば、マイナスになる時期もあります。

ミーン・リバージョンにしても、相場が「行き過ぎた」ときの戻る力を利用する投資法なので、常に収益化の機会があるわけではありません。

アービトラージにしても、基本的にはごく小さなものが短期間存在しているだけです。

そのようなチャンスが限られている市場において、局面ごとに最も有利な投資対象や投資手法を組み合わせるというスタイルが「オポチューニスティック・スタイル」です。

また同書の1章では「リターン・リバーサル」にも触れられています。これは、ある期間中にリターンがよかった銘柄群は、総じて次の期間にはリターンが悪くなる現象のことです。投資スタイルにしても、バリュー株投資とグロース株投資のパフォーマンスの高さが循環することもあります。

また、

「買い」専門の投資家は、相場が上昇・下落・横ばいの3つの期間に分けた場合、全体の1/3程度の期間でしか収益の機会がないかもしれませんが、デリバティブ取引も行う投資家ならば、より多くの収益機会に恵まれると考えられます。

多くの投資手法に手を出すことを、ハイリスクだと考えるのは「心理の罠」であり、実際にはリスクが減り、勝率を高めると同書では指摘されています。

私自身、多数の投資本を読み漁り、インデックスファンドやバリュー株、成長株、債券やデリバティブ取引まで、時期により変わる雑食的な手法になっているため、共感できた点でした。

理詰めで投資を深く学べる一冊

全体の内容につながりがあり、とても一読するだけではもったいないような本です。最終章は、投資の信念や発想法にも触れており、理論から考え方まで深く学べる投資のバイブル本になる一冊だと思います。

この記事の画像一覧(全4枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介