染谷将太も驚いた!浮世絵の裏にいた天才編集者・蔦屋重三郎の展覧会がおもしろい!トーハクで6月15日まで開催中

東京ウォーカー(全国版)

江戸という巨大都市が文化のうねりに揺れていた18世紀後半。情報と娯楽があふれ、書物は人々の暮らしに深く浸透していた。その熱の中心に立っていたのが、蔦屋重三郎(蔦重)だった。洒落本や黄表紙、浮世絵に狂歌絵本。彼が手がけたのは、どれも人の心をざわつかせる表現ばかり。出版という手段を通じて、時代の空気を読み取り、読者の興味を先回りして仕掛けていく。まるで今を生きるコンテンツプロデューサーのような感覚で、江戸のメディア界に風を巻き起こしていった。

東京国立博物館 平成館で開催中の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」では、蔦重の企画力や編集力、そして人と人を結ぶネットワークに着目しながら、彼が築き上げた江戸文化の奥深さを存分に感じることができる。会期は2025年6月15日(日)まで。

開催前日には、展覧会アンバサダーの俳優・染谷将太さんが登場する会見も行われた。内覧会では、展示の見どころや空間の雰囲気を一足先にじっくり楽しむことができたので、その様子もあわせて紹介!

独占インタビューも!展示会見から染谷将太が語る“蔦重体験”

会見で、「本当に感動しました」と話す染谷さん。現在撮影中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも使われている吉原大門のセットが実際に展示されており、「あの門だ!」と驚いたという。さらに、オンエアされたばかりのシーンにも登場した平賀源内のエレキテルも目の前に現れ、「鳥肌が立ちました」と、その臨場感に圧倒された様子だった。展示室に並ぶ、自身が演じる喜多川歌麿の作品にも目を見張った。「作品がずらりと並んでいて、蔦重が関わったものと、ほかの版元から出たものを比べて見ることができたのがおもしろかった。違いも見えて、たくさんの発見がありました」と振り返る。

役作りの話題になると、「筆で描く練習は本当に難しいんです」と苦労をにじませつつも、「筆が乗ってくると気持ちが高まって、絵を描いている時間がすごく楽しい」と、演じる喜びについても語った。

蔦屋重三郎という人物については、「人を引き寄せる力があって、歩くだけで何かが始まりそうな雰囲気がある。光のような存在に感じています」と、その人物像を言葉にした。さらに、「もし蔦重のように何かをプロデュースできるとしたら?」と聞かれると、「映画館をプロデュースしてみたい」と笑顔で回答。「自分が行きたいと思える映画館を、自分で作ってみたいという気持ちはずっとあります」と夢を明かした。江戸文化で特に興味を惹かれるのは「ファッション」とのこと。「絵に描かれている服のデザインや、当時の流行を知るのが楽しい。役によって所作も変わるので、演じながら勉強しています」と、俳優としての視点も垣間見せた。

さらに今回、特別にウォーカープラスだけの独占インタビューにも応じてくれた

会見でファッションについて語っていたので、その流れで撮影時の衣装について尋ねると、染谷さんは「まだ絵師として一人前になる前の段階なので、全体的にトーンは地味め。でも、物語が進むにつれて衣装にも変化が出てきて、そこに成長の跡が表れるのが楽しみです」と、やわらかい口調で語ってくれた。

そんな染谷さんは、役柄に向き合う中で実際に絵の練習にも取り組んでいる。「共演者を描いたりなんて無理です(笑)。今は、実際の作品を真似して描くので精一杯。でも、いつか余裕ができたら挑戦してみたいですね」と、照れくさそうに笑う。

また、浮世絵をより深く理解するためにゆかりの地を訪ねることもあるそうで、「東京に住んでいて、自分の生まれ育った場所のすぐ近くがドラマの舞台だと気づいてからは、日本橋のあたりを歩くだけで、自然と作品の世界と重ねて考えることが増えました」と、歴史の情景に思いを重ねるように話してくれた。

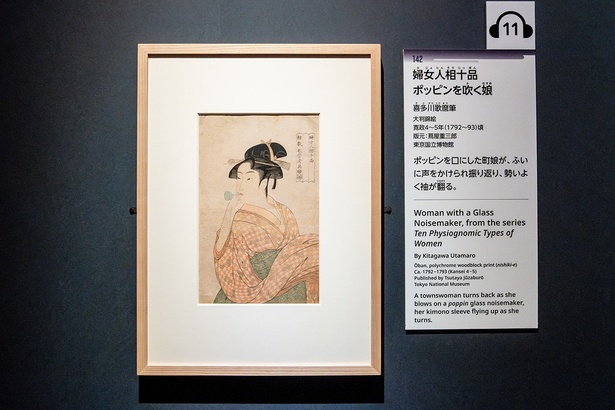

また、展示を通して新たに知ったことについて、染谷さんは「“大首絵”が当時としては革新的だったということ。今では当たり前に見ているけれど、実はすごく新しい表現だったと知って驚きました」と、目を輝かせた。お気に入りとして挙げたのは、「婦女人相十品 ポッピンを吹く娘」。教科書などで馴染みのある作品だったが、「今回あらためて演じる立場で向き合い、初めて実物を見て、自分の人生でも特別な一枚になりました」と、素直な気持ちを口にした。

そして話題は、浮世絵の楽しみ方にも及んだ。「浮世絵に描かれている景色って、今も残っている場所が多いんですよね。地形は変わっていても、実際に歩いてみると、当時と今がつながっている気がして、すごくロマンを感じました。展示を見たあとに、実際の場所を巡ってみるのも楽しいと思います」と、鑑賞の余韻を楽しみながら、おでかけにつながる提案をしてくれた。

展示で紐解く、江戸のメディアプロデューサー・蔦屋重三郎の仕事

ここからは、蔦重が駆け抜けた出版の世界を実際に追体験できる展示構成へ。全4章で展開される本展では、洒落本や吉原細見に始まり、狂歌、浮世絵、さらには江戸の町並みを再現した臨場感たっぷりの空間まで、蔦重が生きた時代を多角的に捉えることができる。知と遊びが交錯する江戸の出版文化、そのおもしろさと奥深さに触れる旅のはじまりだ。

第一章 吉原細見・洒落本・黄表紙の革新

冒頭を彩るのは、春の吉原「仲之町通り」をイメージした情緒たっぷりの展示空間。エントランスでは、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で使用された吉原の大門のセットがどんと構え、桜の花や灯籠がほのかな光を揺らしている。ふわりと漂う春の空気に誘われるように、来場者は自然と江戸の街へと引き込まれていく。

この章では、礒田湖龍斎筆「雛形若菜初模様 丁字屋内ひな鶴」、北尾重政・勝川春章画「青楼美人合姿鏡」、平賀源内作「エレキテル」といった作品を展示。知と遊びの融合という江戸出版文化の豊かさが伝わってくる。

蔦重が生まれ育ったのは、幕府公認の遊廓である吉原。情報が飛び交い、人が行き交うこの地で、彼は出版業の可能性に目を開いた。最初に手がけたのは、「吉原細見」などの情報誌や貸本。読者の目線に立ち、洒落本や黄表紙といった娯楽性の高いジャンルを取り入れることで、出版に「おもしろさ」という軸を持ち込んでいった。現実の滑稽さを切り取り、知的なユーモアで包んだ編集術。山東京伝や恋川春町といった戯作者たちと連携し、奇想天外でひねりの利いた作品を次々に形にしていく。

第二章 狂歌隆盛ーー蔦唐丸、文化人たちとの交流

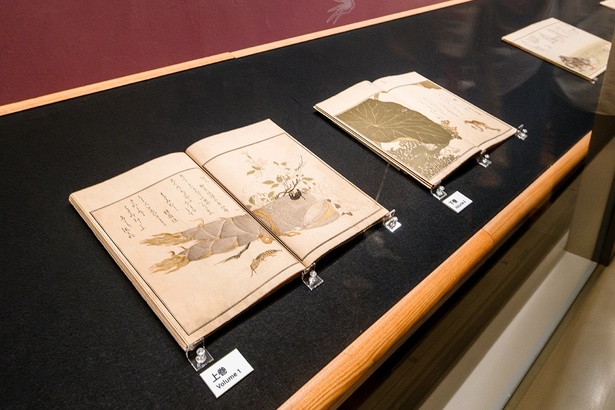

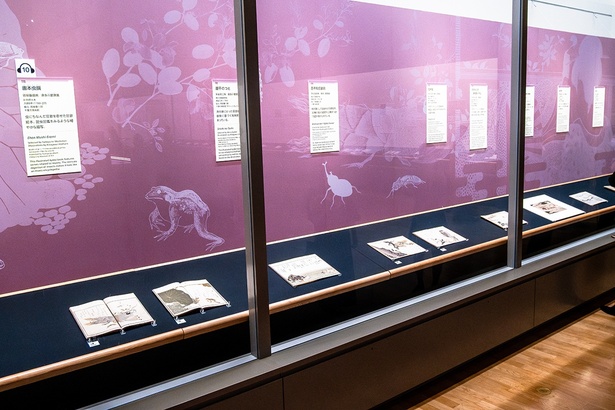

天明期(1781~89年)に入ると、江戸では狂歌のブームが広がっていく。町人、役者、武士、絵師たちが一連の詩をつくり合い、言葉遊びを楽しむ姿があちこちに見られた。蔦重はこの流行を見逃さず、自らも狂歌師「蔦唐丸」として参加しながら、狂歌の出版に新しい価値を加えていく。この章では喜多川歌麿が挿絵を描いた狂歌絵本「画本虫撰」など、蔦重が関わったユニークな狂歌関連資料が登場。写実的な歌麿の作品も見ることができる。

それまで文字だけで楽しまれていた狂歌に、絵を添えるという革新を試みた蔦重は、喜多川歌麿らと手を組み、豪華な「狂歌絵本」という新たなジャンルを一手に刊行。視覚とことばを融合させたこのスタイルによって、洒落や風刺がより鮮やかに際立ち、読者の心をつかんだ。プロデューサーとしての商才が冴えわたり、江戸の出版界に新風を巻き起こしていく。朱楽菅江、大田南畝、唐衣橘洲といった文化人たちとも深く交わりながら、蔦重は出版文化の中心に立っていた。

展示作品には、喜多川歌麿画「歌まくら」(部分)などがあり、江戸の感性を一冊に凝縮した世界が広がっている。

第三章 浮世絵師発掘ーー歌麿、写楽、栄松斎長喜

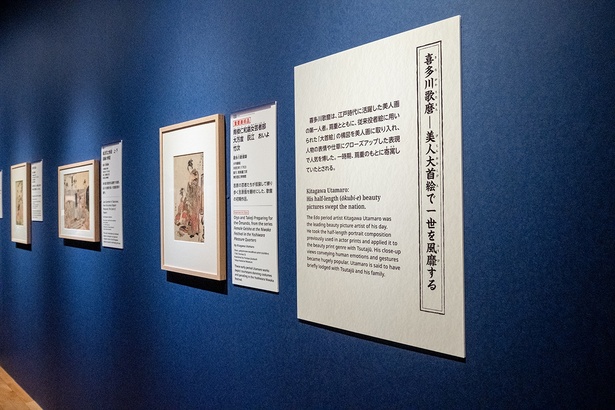

寛政期(1789~1801年)。蔦重は浮世絵界へと踏み出す。喜多川歌麿、東洲斎写楽、栄松斎長喜といった絵師たちの才能をいち早く見抜き、その個性を最大限に引き出すことで、浮世絵に新たな息吹を吹き込んだ。

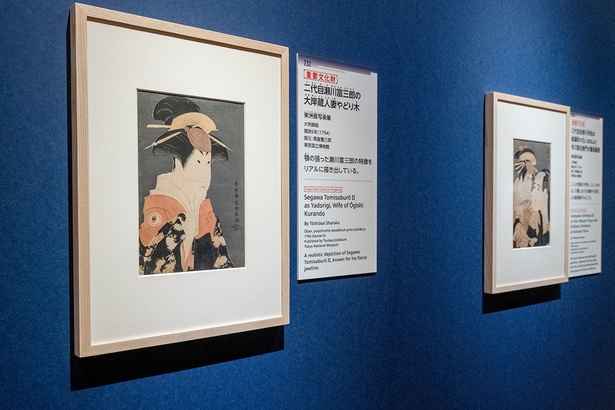

なかでも注目されるのが「大首絵」と呼ばれる構図。人物の顔にぐっと迫るこの手法によって、歌麿は、年齢や身分の異なる女性たちの表情や内面を丁寧に描き分け、写楽は、舞台上の役者たちの個性や緊張感を力強く捉えた。人物の顔にぐっと迫るその手法により人の視線を引き寄せ、絵の中から感情や息づかいまで感じられるような迫力も魅力。展示されるのは、喜多川歌麿筆「婦女人相十品 ポッピンを吹く娘」、「姿見七人化粧」、東洲斎写楽筆「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」、「市川鰕蔵の竹村定之進」、栄松斎長喜筆「大坂新町東ノ扇屋 花扇太夫」など。人物の表情を通して、当時の空気や感情が確かに伝わってくる。

さらにこの章では、蔦重が営んだ「耕書堂」と競い合ったほかの版元による浮世絵も紹介されている。「永寿堂」の西村屋与八、「若林堂」の若狭屋与市、「栄邑堂」の村田屋治郎兵衛など、同時代を駆け抜けたライバルたちの作品が、版元ごとにわかりやすく構成されており、江戸の出版文化の広がりと多様性を感じさせる。

附章 天明寛政、江戸の街

最後のエリアには、日本橋や耕書堂をはじめ、当時の町並みや文化を体感できるエリアも登場。

空間には、蔦重が生きた天明から寛政の江戸が再現されている。灯る提灯、にぎやかな通り、本がずらりと並ぶ耕書堂の店先。展示の中を歩くうちに、江戸の街に入り込んだような気分になっていく。

そんな没入感をさらに深めてくれるのが、耕書堂など一部のセット展示。実際に中に入ることができ、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で使われた小道具や設定資料も間近に楽しめる。歴史的な背景とドラマの世界が重なり合い、蔦重が生きた時代を現代の感覚でリアルに味わえる貴重な空間だ。

さらにこのエリアでは、写真撮影も可能。気になった展示やお気に入りの風景をカメラにおさめながら、江戸の空気をゆっくり味わってみて。撮った写真は個人利用に限りSNSへの投稿もOK。展示の感動や驚きを、写真と一緒に気軽にシェアしてみよう。

グッズにも蔦重らしい遊び心が満載

展覧会を締めくくるミュージアムショップでは、思わず手に取りたくなるユニークなグッズが並ぶ。世界で評価された東洲斎写楽の大判錦絵、重要文化財「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」がなんとぬいぐるみに。全高約60センチの大迫力で、玄関でお出迎え役にしてもよし、オフィスの椅子にちょこんと座らせてもよし。まさに現代の“江戸兵衛”。

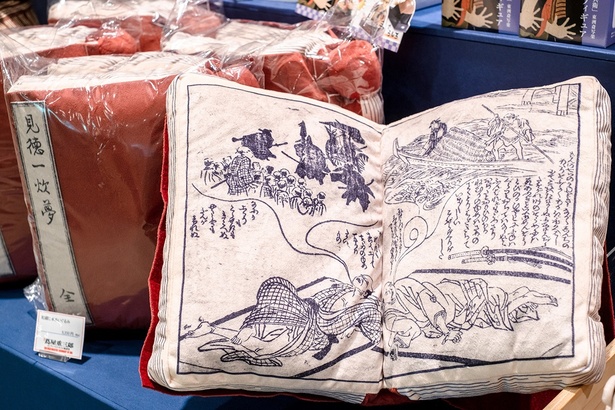

黄表紙「見徳一炊夢」をモチーフにしたぬいぐるみも登場。顔の上にのせて横になれば、浮世絵と同じ夢が見られるかも!?思わずクスッとしてしまうようなユニークさがある。

さらに、今話題沸騰のバッグブランド「Ball&Chain」が展覧会と初のコラボレーションを実現。花魁の髪飾りから着想を得たモチーフをあしらい、和のエッセンスがきらりと光るトートバッグに仕上がった。目を引くのは、限定カラーのパープル。ここでしか手に入らない“会場限定アイテム”だ。

知と遊びが混ざり合う江戸の出版文化を、今の感覚で楽しめる展覧会。展示はもちろん、空間演出やグッズに至るまで、蔦屋重三郎らしいアイデアと工夫があふれている。ちょっと難しそう?そんな心配は無用。目を引く展示や空間演出、知的好奇心をくすぐる作品の数々が待っている。気軽な気持ちでふらりと訪れてみれば、江戸の知恵とセンスにきっと心が動かされるはず。

「一歩足を踏み入れると、江戸の世界が広がっている。展示を通して空気ごと江戸を感じてもらえたらうれしいです」。展覧会の広報アンバサダーを務める染谷将太さんのこの言葉のとおり、会場には時代を超えて心に響く魅力が詰まっている。江戸の知恵と工夫が凝縮された空間を歩いたあとは、きっと新しい視点が見えてくるはず。 東京国立博物館 平成館で、“伝える”ということのおもしろさを、じっくり楽しんでみて。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

取材・文・撮影 = 北村康行

この記事の画像一覧(全32枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介