京都の知られざる花街・島原で、新選組や勤王の志士たちが通ったお座敷を見学

東京ウォーカー(全国版)

JR梅小路京都西駅から徒歩約10分の距離に、規模は小さいながら、京都の花街の様子を今に伝える島原という地域がある。近隣にある梅小路公園や京都市中央市場の整備が進み、京都駅がインバウンドで賑わっているのとは対照的に、この地域は落ち着いた雰囲気のままだ。そんな島原の今を知るべく、現地を散策してみた。

京都の知られざる花街の盛衰

京都には祇園を中心にお茶屋や料亭のある花街が5つあり、これを五花街と呼ぶ。だが、実は過去にもう1つ花街があった。それが町の中心地からやや南に外れたところに位置する島原だ。1641年、東本願寺の北側にあった花街に、風紀を乱すという理由で立ち退き命令が出て、急遽1キロほど離れた現在の場所に移転させられることとなった。この移転騒動が、当時収束して間もなかった島原の乱に似ていたことから島原という通称が生まれた。

出入り口として東西に門が建てられ、17世紀終わりには大いに賑わいを見せたが、徐々に町の中心にある祇園へと客足が流れていった。さらに1854年の火事で島原の東半分が焼失する。それでも幕末期には一定の賑わいを保っていたが、明治以降はお茶屋の数も減り、1983年に京都花街組合連合会を脱会し、正式に花街ではなくなった。

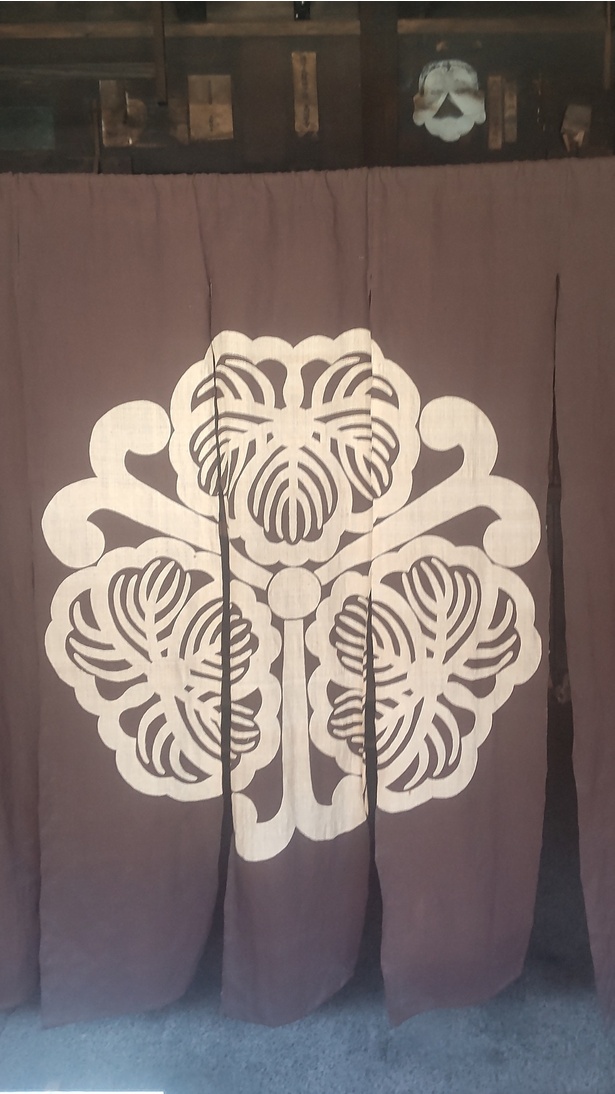

現在の島原は、東側の大門、現在も唯一お茶屋として営業を続ける輪違屋、重要文化財建造物に指定されている角屋など、わずかな遺構にのみ、花街の面影をとどめている。通りを歩いてみても、石畳や木造建築の家がいくつかあるだけで、観光客でいっぱいの祇園のような雰囲気はない。

唯一現存する揚屋建築を見学

島原を一回りしたあとに私が向かったのが、もともとは揚屋だった角屋もてなしの文化美術館だ。揚屋というのは、2階に大規模な宴席に対応できる座敷があり、1階に宴会用の料理を準備できる大型の台所がある、現在でいうところの料亭のような店のことだ。ちなみに、お茶屋というのは台所を持たない店で、この場合の料理は仕出しとなる。

現在、日本で揚屋建築が残っているのは角屋のみ。実際に揚屋として営業していたのは1872年までで、それ以降はお茶屋となって1985年まで営業が続けられた。その後、角屋保存会が設立され、1998年に一般公開されるようになった。1階は1日6回、2階は予約必須で1日4回、スタッフの案内で見学ツアーが開催されている。

事前予約のうえ、まずは宴席として使われていた2階を見学させてもらう。写真撮影不可だが、天井に58枚の扇形の絵が貼ってある扇の間や、青貝の螺鈿が散りばめられた青貝の間など、それぞれ違った雰囲気の部屋が7つあり、見応え十分だ。また、与謝蕪村、池大雅、円山応挙などの名だたる文人、絵師の書や絵画が部屋にそのまま飾られており、間近で鑑賞できるのもうれしい。木でできた柱や天井がろうそくの煤で黒ずんでいたり、装飾で使われた銀が酸化していたりと、当時のありのままの姿を残しているのも印象的だった。

この記事の画像一覧(全12枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介