長年高台から四谷を見守る「君の名は。」神社

東京ウォーカー

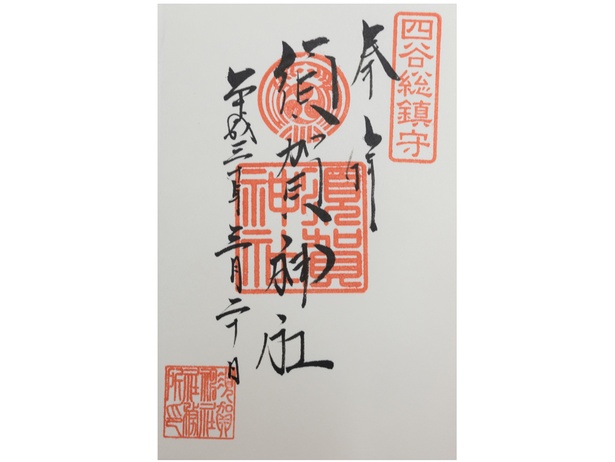

1634(寛永11)年より、高台から四谷の地を見守ってきた「須賀神社」。もともとは五穀豊穣を願う「稲荷神社」だったが、1643(寛永20)年、神田明神社内に祀ってありました日本橋伝馬町の守護神で、荒魂神である須佐之男命(須賀大神)も主祭神として祀るようになり、古くから悪霊退散・諸難・疫病除けの神として、人々の信仰を集めてきた。

1945(昭和20)年の東京大空襲で、本殿並びに御内陣と境内摂社を残した建物を失ったものの、戦後、氏子崇拝者の赤誠(せきせい)により復興。本殿内陣には、都内では珍しい金色に輝くものだ。境内には大きなサクラの木があり、3月末から4月初めには参拝者を楽しませてくれる。また11月には酉の市が行われ、こちらも賑わいをみせる。

2年前の6月から人が増え始める……

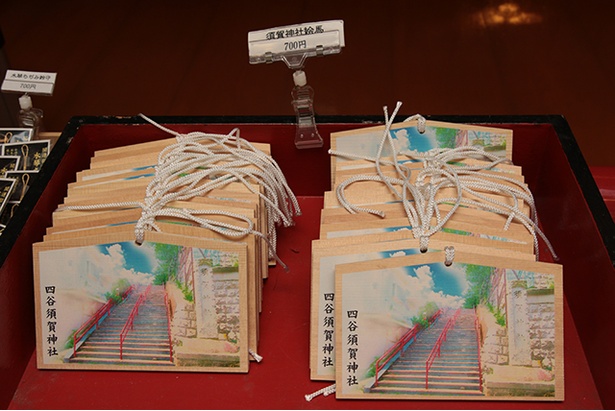

このような歴史のある神社に、2016年6月頃から人が訪れるようになる。お目当ては参道の階段だ。ハリウッドでの実写化が決定したアニメーション映画「君の名は。」。その劇中の最後で2人が再会するシーンに、この階段が登場するのだ。映画公開後は人が訪れるようになり、公開して2年が経過した今でも、日本人だけでなく、訪日観光客もこの場に訪れて、この階段を写真に納めているという。

現在の形になったのは1996年のこと。階段とはいえ、かなり急で、その昔はいわゆる「男坂」と呼ばれていたようだ。鳥居へ続く道の右手には緩やかな「女坂」があることから、須賀神社が昔からこの地にあることを地形的にもあらわしている。

社殿から少し左手に移動すると、木彫りの大黒天(大国主命)が見える。宮司曰く「荒々しい神様と、目じりの下がった優しい神様を対としてお祀りすることで、バランスがとられるのです。戦前まで大国主命さまは、神社の奥にてお祀りしていたのですが、戦後になって表にお出しするようになったと伝え聞いております」とのこと。

そして社殿には1824(天保7)年に描かれた新宿区指定有形文化財「三十六歌仙繪」の一部が飾られている。三十六歌仙繪とは、柿本人麿や紀貫之といった歌人の肖像画に代表作一首を書き添えたもので、鎌倉時代から江戸時代に隆盛したもの。境内ではそれらすべてをみることができる。

さて。お守りやお札などの授与品は多種多用だ。須佐之男命を祀られていることから勝守、そして大国主命ゆえに、縁結びが人気の様子。特に一期一会にちなんだ「いちご守り」は、刺繍のイチゴが可愛らしい。

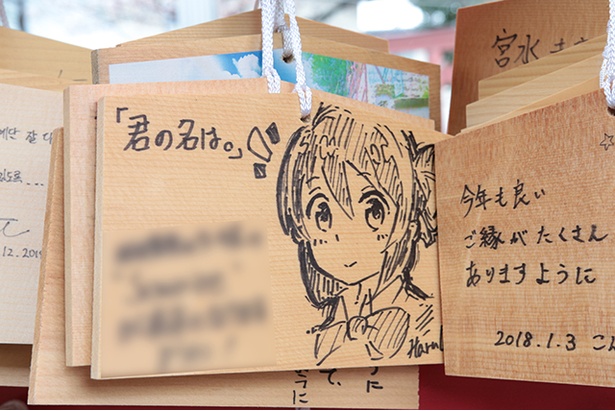

絵馬に描かれているのは参道の階段。絵馬掛書には「君の名は。」のキャラクターが描かれたものも多く見かけ、この神社に多くのファンが訪れていることを物語っていた。

JR四ツ谷駅や信濃町に近いこの神社。映画に興味がある方もそうでもない方も、これからの季節、一度足を運んでみてはいかがだろうか。

東京ウォーカー編集部

同じまとめの記事をもっと読む

この記事の画像一覧(全8枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介