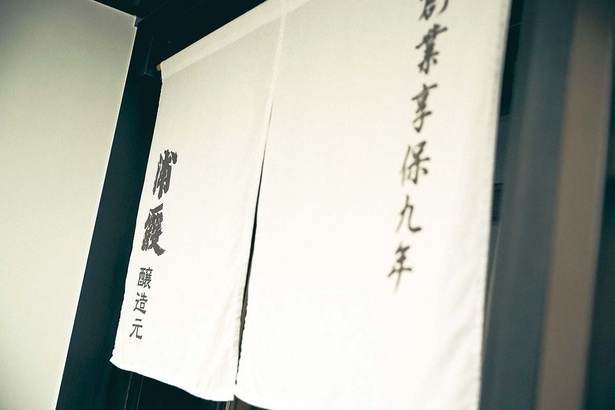

「浦霞」の名前の由来は昭和天皇の行幸にあり。宮城県塩竃市「佐浦」

東京ウォーカー(全国版)

伝統と真摯に向き合いながら酒に親しんでもらう取り組みも

佐浦では、塩竈の本社蔵と東松島市の矢本蔵の2つの工場で酒造りをしている。

小野寺さんは「今年はこういう酒をつくります、というイメージを早めに伝えて、蔵人の意思統一を図っていくのが大事。酒造りはさまざまな役割があるので、どうしても自分の仕事を中心に見てしまいがちですが、担当外の人とも協力して、話し合いながらつくることが大切ですね。チームワークがよいと、よい酒ができるものなんですよ」。

小野寺さんが今挑戦しているのは、乳酸を添加せず、昔ながらの手法で酒母をつくる「生もと(きもと)という酒造りだ。「平野杜氏の時から取り組んでいた酒母づくりの手法をベースにした、新しいチャレンジです。どんな酒になるか今から楽しみです」と顔を緩ませた。

佐浦では、日本酒に親しんでもらうための取り組みもさまざまに行っている。

ひとつは1999(平成11)年から行っている『うらかすみ日本酒塾』だ。日本酒の歴史や製造工程などの講義をはじめ、料理と一緒に味わう試飲体験や酒造り体験もできる。

「浦霞のファンになってもらいたい」と季節の酒を味わってもらうイベントも開催。酒だけでなく地域の食も楽しんでほしいと、フレンチレストランや和食店などとコラボした食事会も開く。

「お酒は一年を通して楽しめるもの。日本酒の食文化に親しむことで、次世代につなげられると思っています」と佐浦さん。

「最近では、若い女性を中心に、日本酒のファンも増えてきました。従来のお酒はもちろんですが、日本酒につけた梅酒、ゆず酒、苺酒など、今までの概念から一歩踏み出したお酒もつくっています。

浦霞で使う米は、9割が宮城県産です。地元産の原料を使い、地域性を表現した酒造りとともに、最高品質を目指した酒もつくりたいと思っています」。

春の霞のような、おだやかで心地よい酒。浦霞らしさを残しながら、多くの人に好んでもらえる酒を目指して、今日も真摯に酒と向き合っている。

※KADOKAWA刊『会いに行ける酒蔵ツーリズム 仙台・宮城』より

栗原祥光

この記事の画像一覧(全13枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介