「自分が産んだ赤ちゃんに恐怖を感じる」壮絶な産後うつの経験を描いた漫画に反響の声多数【作者に聞く】

「自分だけじゃない」と思ってもらえるように、ずっとネットに置いておく

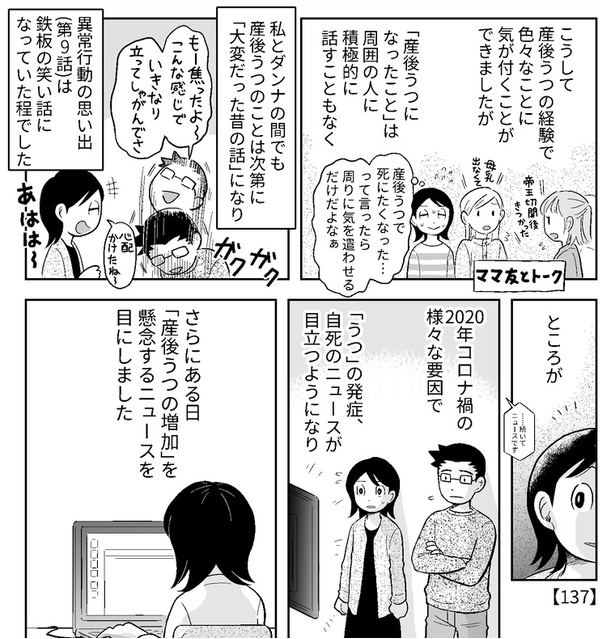

もともと10代で少年誌、20代で青年誌に創作漫画を投稿し、賞をもらって商業デビューを果たした藤嶋さん。なぜ産後うつの漫画を描いたのか、SNSに投稿したきっかけを聞いた。「なかなか連載にいたらず、漫画家のアシスタントをしつつ児童書の挿絵仕事をメインに活動していたんです。そんな中で産後うつになり、その後は精神科に一年ほど通院したのち元気になっていたものですから、産後うつのことは『過去のこと』と思っていました。ところがコロナ禍に入って、『産後うつ増加懸念』というニュースをたまたま目にし、『自分が経験した地獄に今いる人たちがいる。しかもコロナ禍だから、周りの人に助けてもらいにくい状況だ』と思った瞬間、他人事でないような危機感というか、自分でも感じたことがないぐらいの『ふざけんなよ』というような怒りがこみあげてきました」

この怒りというのは、自分も含めて命がけで出産育児をしている人間が「何でこんな目に遭うんだ?」という理不尽さへの怒りだったそうだ。「その怒りのパワーで、育児中は中断していた『漫画を描く』という手段を使い、育児の隙間時間に描きました。私が出産した2016年は、産後うつ当事者の手記の本を見つけられなかった(医療者向けの論文はありました)ので、『こんなの世界中で私だけかも』とまで思ったものです。その後いくつか産後うつの体験をブログで綴っている方を見つけて、自分だけじゃないんだなとホッとしたことが印象に残っています。その気持ちを思い出して、ネットなら『産後うつ』で検索して困っている人がアクセスしやすいかもと思い、最初はTwitter(現X)、次はnote、pixivなどのSNSに投稿しました」

最後に今後の活動の展望や読者の方へのメッセージを聞いてみると、「初めて創作漫画ではなくコミックエッセイを描きました。『自分の日常生活のことを語る』のが得意ではない私が、怒りのパワーがあったとはいえ、自身を題材にしたコミックエッセイを今回描き切ったことに自分でびっくりしました。Twitter(現X)で確実に読んでくださっている方がいるという実感がなければ続けられなかったと思っています。今はもう創作漫画の制作の活動に戻っていて、漫画を描いて発表しています」と答えてくれた。

「『産後うつになった』というと、特に妊娠している方や妊娠を望む方は『自分もそうなることがあるのかな?』と怖く感じると思います。でもあくまで一例としてこういうケースがあった、産後うつになったことがある人間がここにいます、産後うつになっても終わりじゃないというのをお伝えしたくて、この漫画は誰でも自由に読めるようにずっとネットに置いておき、たまに自分のSNSで流していくという風にやっていこうと思っています」

藤嶋さんは、妊娠している方や今現在精神疾患を抱えている方へ不安な気持ちを決して煽りたくないと、タイトルも「…けど今は元気に子育てしてる私の話」と題したと言う。

「出産前は『自分が心療内科や精神科にお世話になるはずない』と思っている人でも、いざ産後に心身の不調を感じた時に慌てないように、前もって精神的に不安定になったらどこに連絡すればいいのかなどを調べておくことが大切だと思います」

取材・文=日高ケータ