【コロナ対策情報付き】鹿島神宮の楽しみ方ガイド!皇室や将軍家の崇敬を受けてきた古社の魅力を紹介

東京ウォーカー(全国版)

目次

- 鹿島神宮ってどんなところ?紀元前にまでさかのぼる歴史と格式を持つ関東屈指の古社

- 【見どころ1】総面積は東京ドーム約15個分!樹叢に囲まれた境内には歴史ある見どころが満載!

- 【見どころ2】高さ18.5メートル、日本最大級の水上鳥居!湖畔に悠然とそびえる姿が美しい鹿島神宮の一之鳥居

- 【見どころ3】江戸時代から続く由緒正しい参拝行事「東国三社詣」へ出かけよう!鹿島神宮ならではの御守もチェック

- 【イベント】水上で繰り広げられる歴史絵巻!12年に1度の「式年大祭御船祭」は必見!

- 【施設担当者のコメント】鹿島神宮では疫病退散と国の平穏を祈願しています

- 【アクセス・混雑情報】東京駅からのアクセスは直行の高速バスが便利で快適!

- 【新型コロナウイルス感染拡大予防対策】

鹿島神宮の見どころからイベント、お土産まで、おでかけの前に知っておくと便利な情報を徹底レポート!(※記事内で紹介している展示やイベント、施設等は、休止・中止または内容が変更になっている場合があります。ご注意ください)

鹿島神宮ってどんなところ?紀元前にまでさかのぼる歴史と格式を持つ関東屈指の古社

鹿島神宮は初代神武天皇により皇紀元年(紀元前660年)に創建され、日本建国と武道の神様である「武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)」を主祭神とした由緒ある神社。国譲り神話に由来し、奈良から平安時代には国の守護神として信仰され、鎌倉から江戸時代には武神として源頼朝、徳川家康などの武将からも尊崇を集めた。現在では祭頭祭や白馬祭、流鏑馬など年間約90もの行事をはじめ、厄除けや初宮詣、七五三の参拝、神前結婚式などでいまなお人々から親しまれている。

【見どころ1】総面積は東京ドーム約15個分!樹叢に囲まれた境内には歴史ある見どころが満載!

茨城県指定の天然記念物にも指定され、シイ、タブ、モミなど600種以上の巨樹や植物が生い茂る樹叢(じゅそう)に囲まれている鹿島神宮。その面積は東京ドーム約15個分にもおよび、広大な境内には重要文化財の社殿や楼門をはじめ、地震を起こすナマズの頭を押さえていると伝わる要石や、透き通る水が湧き、禊が行われる御手洗池、鹿園など多くの見どころが点在している。悠久の歴史の面影と神秘的な空気を肌で感じられる境内の参拝と散策を存分に楽しもう!

〇大鳥居

神宮の入り口に建ち、参拝客を出迎えてくれる高さ約10メートルの大鳥居。かつての御影石の鳥居は2011年の東日本大震災により倒壊してしまったが、2014年に境内に自生する杉の巨木を用いて再建された。立派な姿に生まれ変わった現在の鳥居は震災復興のシンボルとして親しまれている。

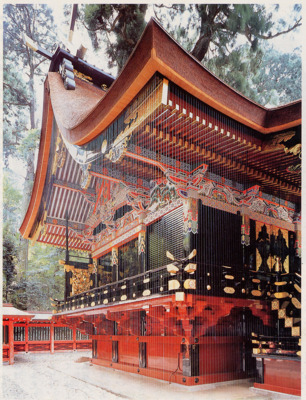

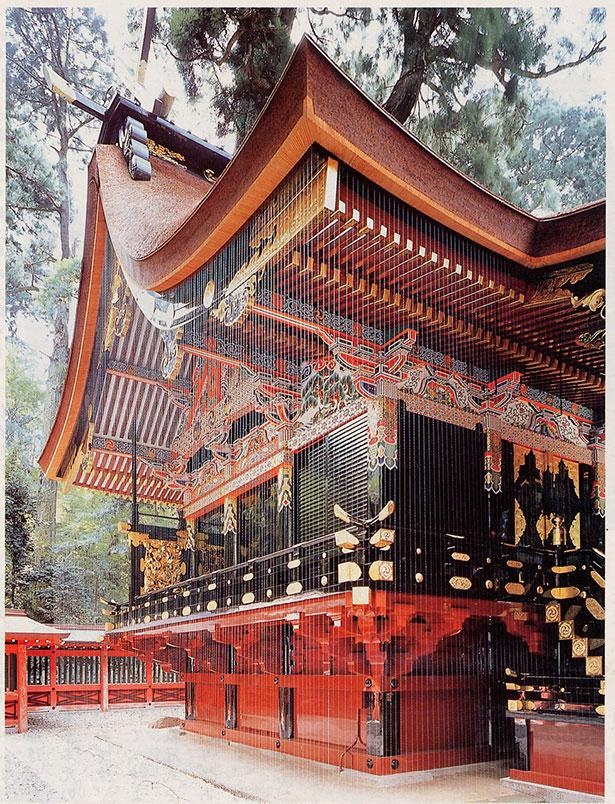

〇楼門

国の重要文化財にも指定され、日本三大楼門の1つとされている鹿島神宮の楼門は高さ約13メートル、色鮮やかで凛としたたたずまいが特徴だ。1634年に三代将軍徳川家光公の病気平癒を、水戸徳川家初代藩主の頼房卿が大宮司則広に依頼したところ家光公が快方に向かったために奉納された。浅草の水戸藩下屋敷で130余人の大工が切組み、船筏で運んで組み立てたとされ(鹿嶋社楼門再興次第記より)、1940年の大修理の際には丹塗りに、屋根は当初の檜皮葺(ひわだぶき)から修繕され、現在は銅板葺(どうばんぶき)の姿を見ることができる。

〇奥参道

大鳥居から奥宮に向かって一直線に延びる奥参道は、鬱蒼とした巨木に覆われたまさに癒しの森。奥宮に導く300メートルのまっすぐな参道は荘厳な雰囲気を醸し出し、自然のパワーを存分に感じられるエリアだ。奥馬場とも呼ばれ5月1日にはこの場所を舞台に流鏑馬神事が執り行われる。

〇社殿

本殿・石の間・幣殿・拝殿の4棟からなる社殿は、1619年に徳川2代将軍の秀忠公が寄進したもので重要文化財に指定されている。徳川家により寄進された本殿は参道から見て一番奥にある三間社流造の建物で、御祭神の武甕槌大神を祀っている。拝殿は正式参拝や結婚式の際に上がることができる厳粛な場所だ。社殿の背後には樹齢1200年と推定される杉の巨木もみることができる。

〇鹿園

奈良県の春日大社を創建する際に鹿島神宮の御分霊を鹿の背中に乗せて遷し、古来より鹿にまつわる数々の伝説が残っていることから、鹿島神宮では鹿を神の使い「神鹿」とし大切にしている。1957年に奈良の春日より3頭、東京の神田明神より2頭を譲り受け鹿園が開園し、近年では2013年に北口本宮冨士浅間神社より5頭が加わり、奥参道の途中の鹿園では20頭ほどの神鹿の姿を見ることができる。日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟する鹿島アントラーズの名もここに由来している。

〇要石

表面的には直径30センチメートルほどの石だが地中深くまで埋まっており、地震を起こすナマズの頭を抑えているとの伝説が残る要石(かなめいし)。水戸の徳川光圀公がどこまで深く埋まっているか確かめようと7日7晩にわたって掘らせたものの、いつまで経っても辿り着くことができなかったばかりか、怪我人が続出したために掘ることを諦めたという話が水戸黄門仁徳録に記されおり、現在も地震除けとして祀られている。

〇御手洗池

1日に40万リットル以上の湧水があり、水底が一面に見渡せるほど澄みわたった池。古くから、参拝する前の禊を潔斎の池とされており、現在では200人もの人々が池に入って心身を清め、1年の決意を新たにする大寒禊を行っている。

【見どころ2】高さ18.5メートル、日本最大級の水上鳥居!湖畔に悠然とそびえる姿が美しい鹿島神宮の一之鳥居

2013年6月に竣工した西の一之鳥居も見どころの1つ。新日鐵住金株式会社製の耐候性鋼材が用いられており、底からの高さ18.5メートル、幅22.5メートルで旧鳥居の約2.5倍という壮大なものに生まれ変わった。水上鳥居としては日本最大級の大きさを誇り、鳥居が建つ北浦湖畔の鹿嶋市大船津地区は、古来より鹿島神宮参拝の玄関口として水運による経済や文化の要衝とされてきた。鳥居が水上に佇む景観は江戸時代に歌川廣重の「六十余州名所図會」にも描かれており、現在は青空をバックにした姿や夕暮れ時の姿が美しいと撮影スポットしても人気だ。

【見どころ3】江戸時代から続く由緒正しい参拝行事「東国三社詣」へ出かけよう!鹿島神宮ならではの御守もチェック

茨城県の鹿島神宮と息栖神社、千葉県の香取神宮の三社を「東国三社」と呼び、江戸の頃よりこの三社をお参りする「東国三社詣」が盛んに行われ、現在もこの参拝者が絶えず訪れている。特に、鹿島神宮と香取神宮はともに古事記・日本書紀に描かれている神様を祀る宮として深い縁がある。古くから武の神として、また、国家鎮護の神として皇室からの崇敬が篤く、平安時代の延喜式神名帳に「神宮」という称号で記されたのは伊勢、香取、鹿島の3社だけであったことが知られている。境内では武甕槌大神の御神徳にちなんだ武道守や勝守、東国三社守など、鹿島神宮ならではの特色ある御守を授与しているので、参拝の際はチェックしてみよう!

【イベント】水上で繰り広げられる歴史絵巻!12年に1度の「式年大祭御船祭」は必見!

鹿島神宮では年間90を超える祭典が行われ、祭頭祭、神幸祭、式年大祭御船祭が特に有名。鹿島神宮の例祭は毎年9月1日に行われるが、6年に1度は天皇陛下の御使である勅使が派遣される勅祭となり、さらにそのうち2回に1回(12年に1度)の午年には、水上の一大祭典である式年大祭御船祭も斎行される。

1700年前の応神天皇の御代より伝わる鹿島神宮最大の祭典「式年大祭御船祭」は、天皇陛下の遣いである勅使を迎え、鹿島神宮の御祭神・武甕槌大神が約3000人の大行列と約120隻の大船団とともに大船津の鰐川を巡幸して香取神宮の御祭神・経津主大神と水上で出会う。神輿を載せた御座船や色とりどりの船団が川を進む勇壮な姿をひと目見ようと、県内外から多くの観光客が訪れる。

※新型コロナウィルス感染症の影響により、例年の祭典行事は縮小中止となっているため詳しくは公式サイトを要確認

【施設担当者のコメント】鹿島神宮では疫病退散と国の平穏を祈願しています

「鹿島の大神様、武甕槌大神様は武の神様、国難を救い厄災を祓う神様として知られていますが、疫病退散の神様としても古くから信仰されています。特に東北地方では、厄災疫病除けとして『鹿島さま』という藁人形を境に立て、人や集落にふるいかかる災いを除けて頂くという信仰が今なお息づいています。鹿島神宮では朝のお祭りにおいて、疫病(コロナウイルス)の退散と我が国の平穏を日々お祈り申し上げております」(鹿島神宮・広報担当)

【アクセス・混雑情報】東京駅からのアクセスは直行の高速バスが便利で快適!

鹿島神宮へのアクセスは東関東自動車道潮来ICから車で約10分。最寄りの鹿島神宮駅からは徒歩10分ほどでアクセスも良好。また、東京駅八重洲口からは直行便の高速バス「かしま号」が運行しており、所要時間は約2時間。都心から訪れる場合は快適なバス旅がおすすめだ。また、行事の際や休日などは周辺の渋滞や駐車場の混雑が予想されるので公共交通機関を利用しよう。早朝と夕刻は比較的参拝による混雑は少ないとのことなのでねらい目だ。

【新型コロナウイルス感染拡大予防対策】

・境内各施設に消毒液を設置

・授与所など屋内施設は十分な換気と消毒を実施

・各施設の神職・巫女はマスク着用と手指の消毒を徹底

・境内では、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、参拝者のマスクの着用、ソーシャルディスタンス、各施設に設置している消毒液での手指の消毒を依頼

取材・文=角川アップリンク

<施設情報>

住所:茨城県鹿嶋市宮中2306-1

アクセス:【電車】JR鹿島線、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島神宮駅より徒歩10分 【車】東関東自動車道潮来ICから約10分【高速バス】「かしま号」東京駅八重洲口から約2時間

営業時間:参拝は24時間可能(授与所、御祈祷は8:30~16:30)

駐車場:第1駐車場 60台 有料(普通車300円、中型車500円、大型車700円)、第2駐車場 55台 無料(徒歩5分、土日祝・繁忙期は有料の場合あり)

料金:入場無料

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大防止にご配慮のうえおでかけください。マスク着用、3密(密閉、密集、密接)回避、ソーシャルディスタンスの確保、咳エチケットの遵守を心がけましょう。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税抜き表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

※2020年9月時点の情報です。

同じまとめの記事をもっと読む

この記事の画像一覧(全15枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介