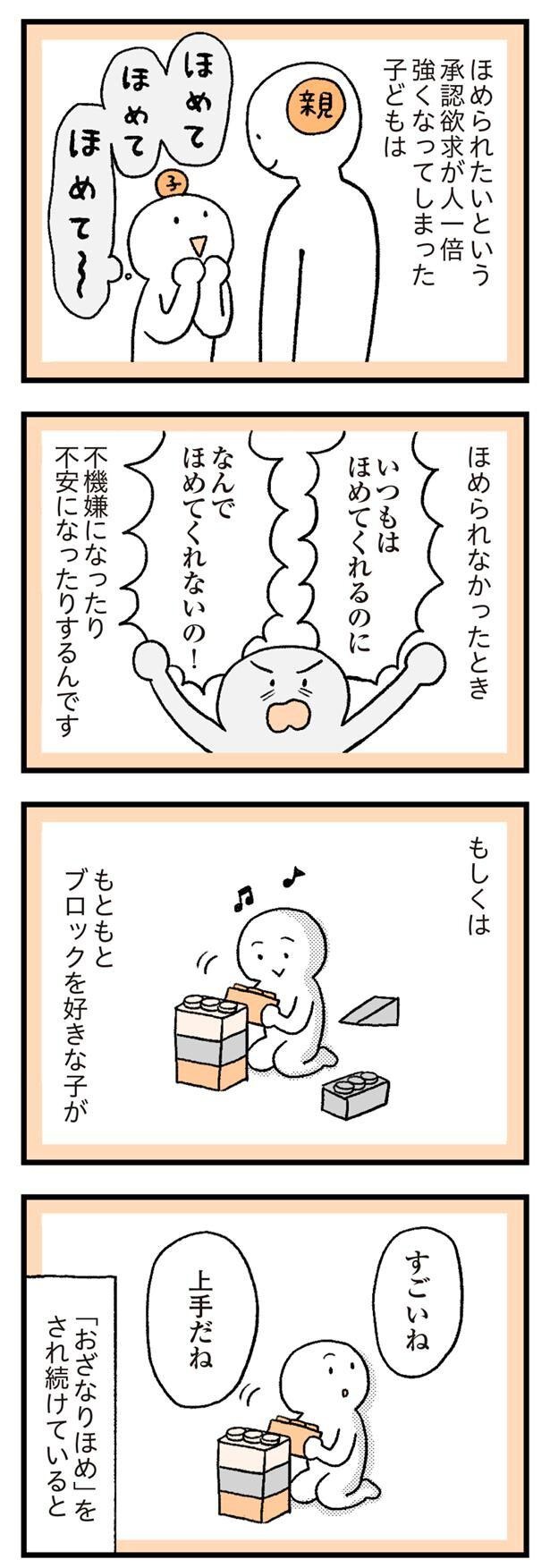

【漫画】「イヤイヤ期の子供を怒鳴って自己嫌悪…」教育のプロに聞く、子供の可能性を広げる行動&言葉がけのコツ

東京ウォーカー(全国版)

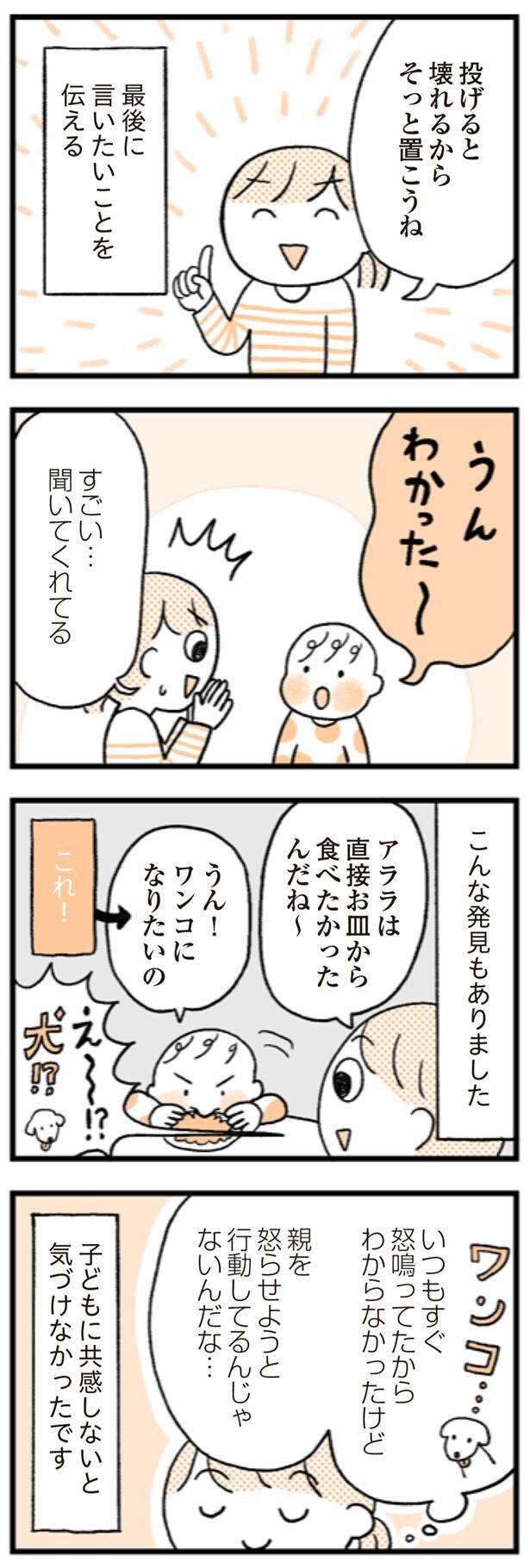

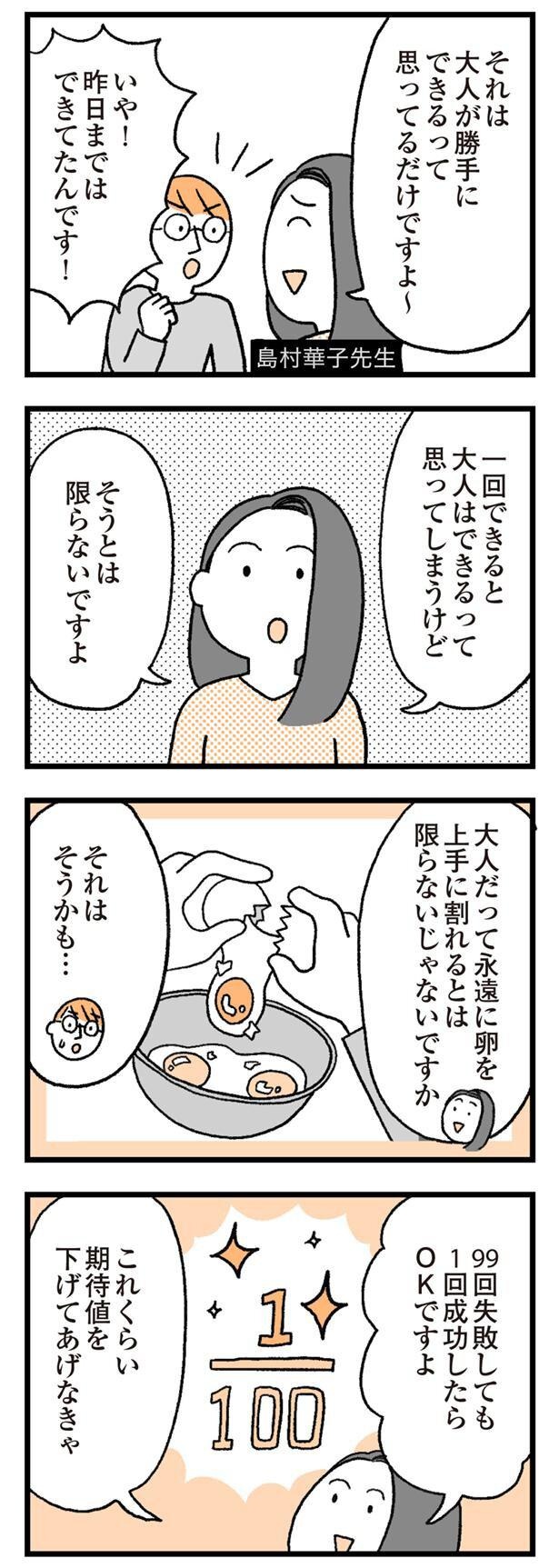

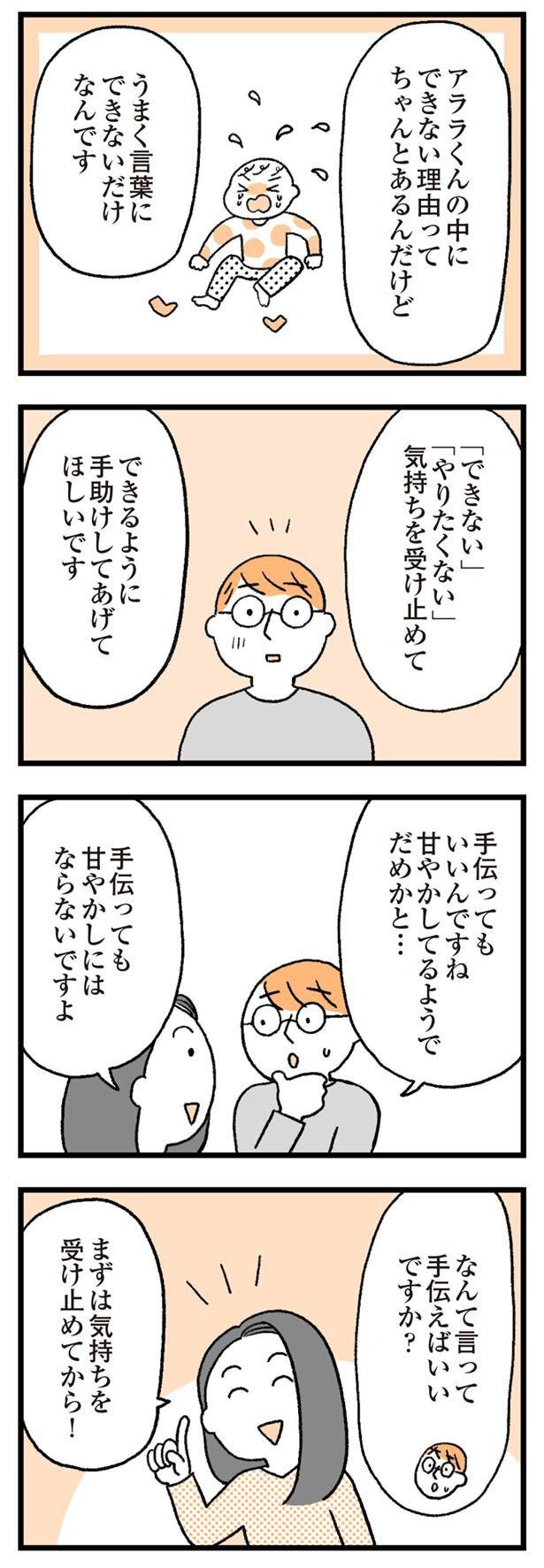

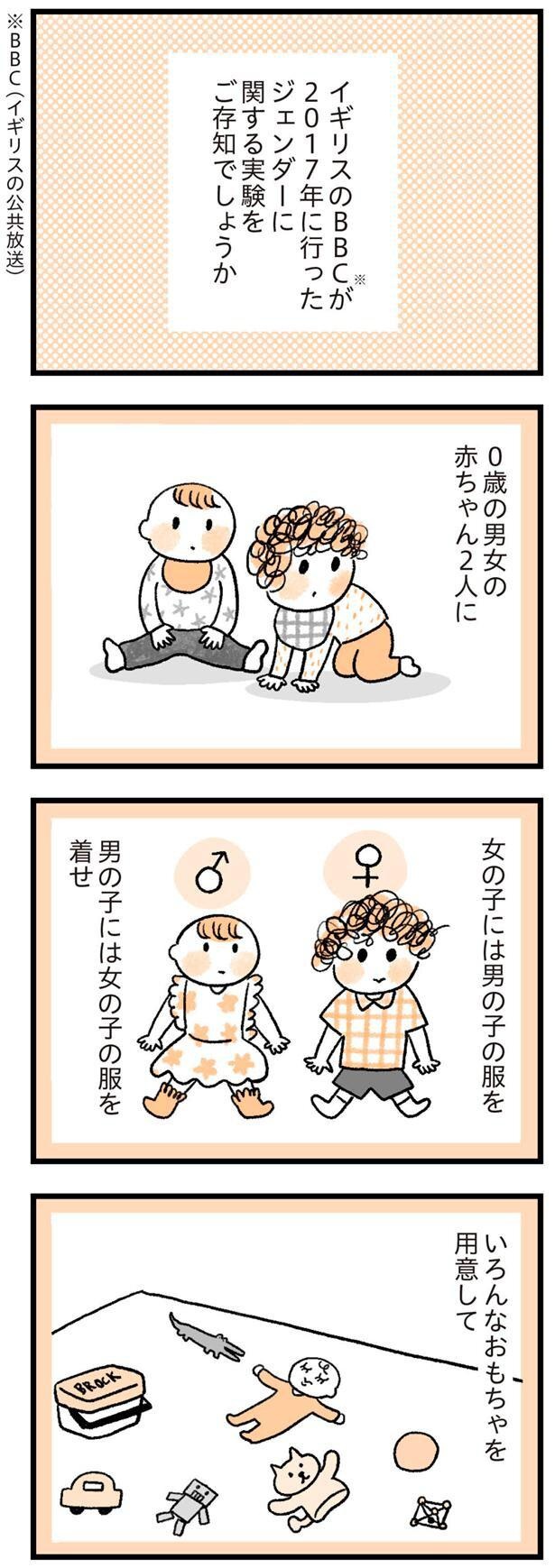

続いては、イベント内で寄せられた質問に教育のプロ・華子先生がアドバイス。一部Q&Aを紹介する。

――言葉がまだ通じない時期の言葉がけのコツや気を付けたほうがいいことを教えてください。

【華子先生】「赤ちゃんって人の声にすごく敏感なんです。生後5カ月くらいの赤ちゃんでも、大人の言葉がポジティブなものなのかネガティブなものなのか、聞き分けができると言われています。なので、たとえばイライラしている時は、赤ちゃんにそのイライラがなんとなく伝わってしまっているんですよね」

「オランダで10年前くらいに行われた研究では、6~9カ月くらいの赤ちゃんでも、私たちが普段使っている『ごはん』『ミルク』『おうち』『くるま』といった言葉を理解しているというのがわかっています。『くるま』と『ミルク』の写真を見せた状態で『くるま』と言った時に赤ちゃんの目がどちらを追っているかというのを調べた研究なんですが、言った単語が示している写真を目で追っているというのが結果として出ています」

「なので、まだ話せるわけではないけれど、何もわかっていないというわけではないんです。私たちは『わかっていないだろう』と思いがちなんですが、私たちのトーンや感情をなんとなく理解していると言われています。もちろん難しい言葉や長い単語は理解できませんが、ある程度の単語は理解しています」

「『まったくわかっていないから、何を言っても大丈夫』ではないということは知っておいていただきたいです。ポジティブで落ち着いたトーンで話しかけるとか、『この言葉はわかっているかも』という推定の元いろいろな単語を教えてあげるのがいいことかなと思います」

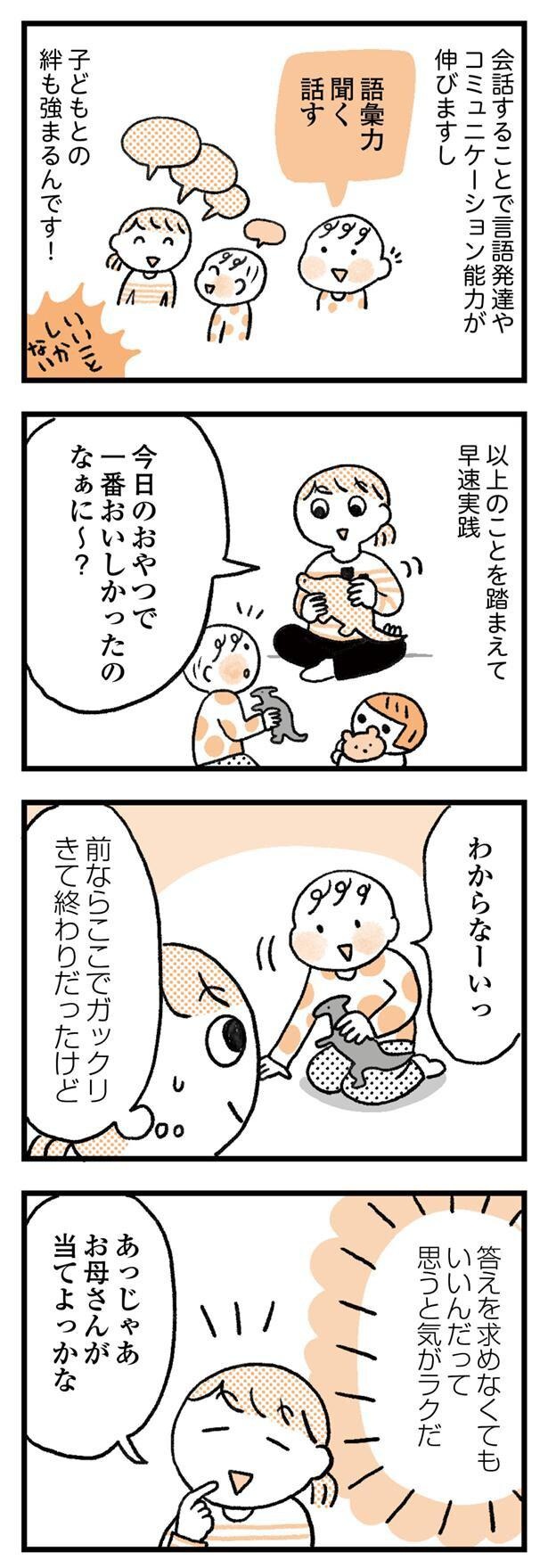

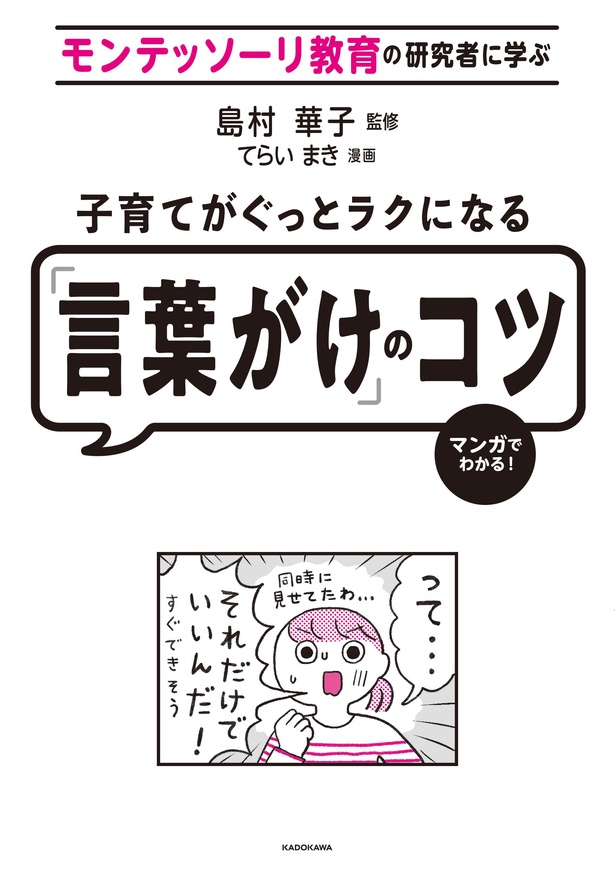

「『セルフトーク』や『パラレルトーク』もおすすめですよ。お子さんが話せないうちは、反応が言葉では返ってこないので『ずっと一人で会話していて大丈夫かな…?』と不安に思ってしまうかもしれませんが、大丈夫です」

「たとえばオムツを替える時に『今からオムツを替えるね』『ベッドに下ろすね』と説明をするということは、『ちゃんと子供に対してリスペクトを持っているよ』と示すことにもつながるのではないかなと思います。『パラレルトーク』や『セルフトーク』を実践することで、お子さんはいろいろな単語に触れる機会になりますし、大人は“言葉がけ”の練習にもなりますよ」

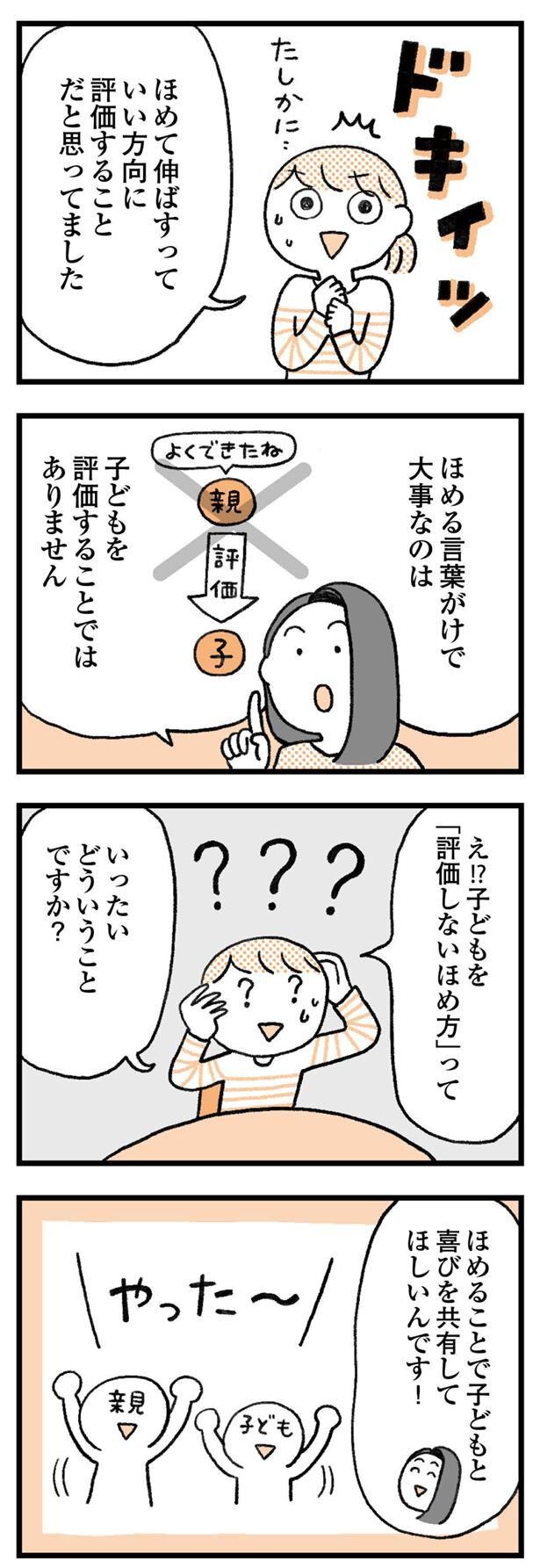

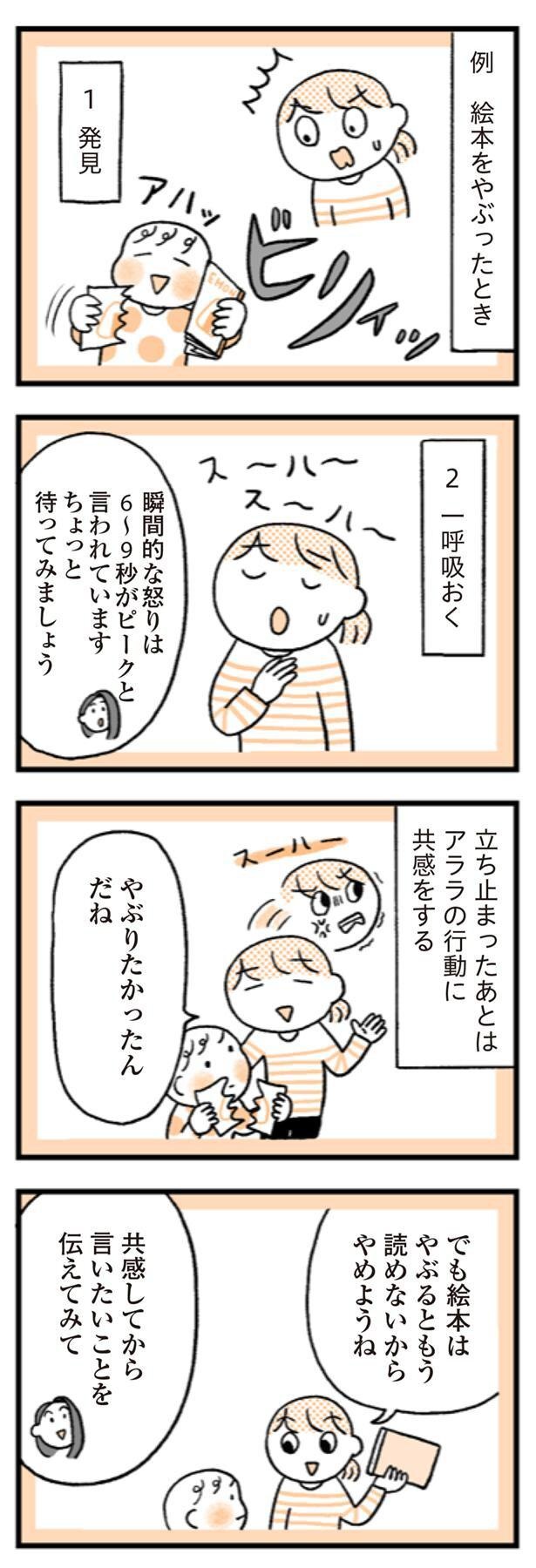

「ほめ方やしかり方に関しては、こわい表情やネガティブな発言をされているのは理解できていますが、あまり長い文章を言っても頭に残らない時期なので、プロセスにフォーカスした簡潔な声掛け『プロセスほめ』が効果的と言われています。たとえば『自分でやったね』というような短い言葉でOKです」

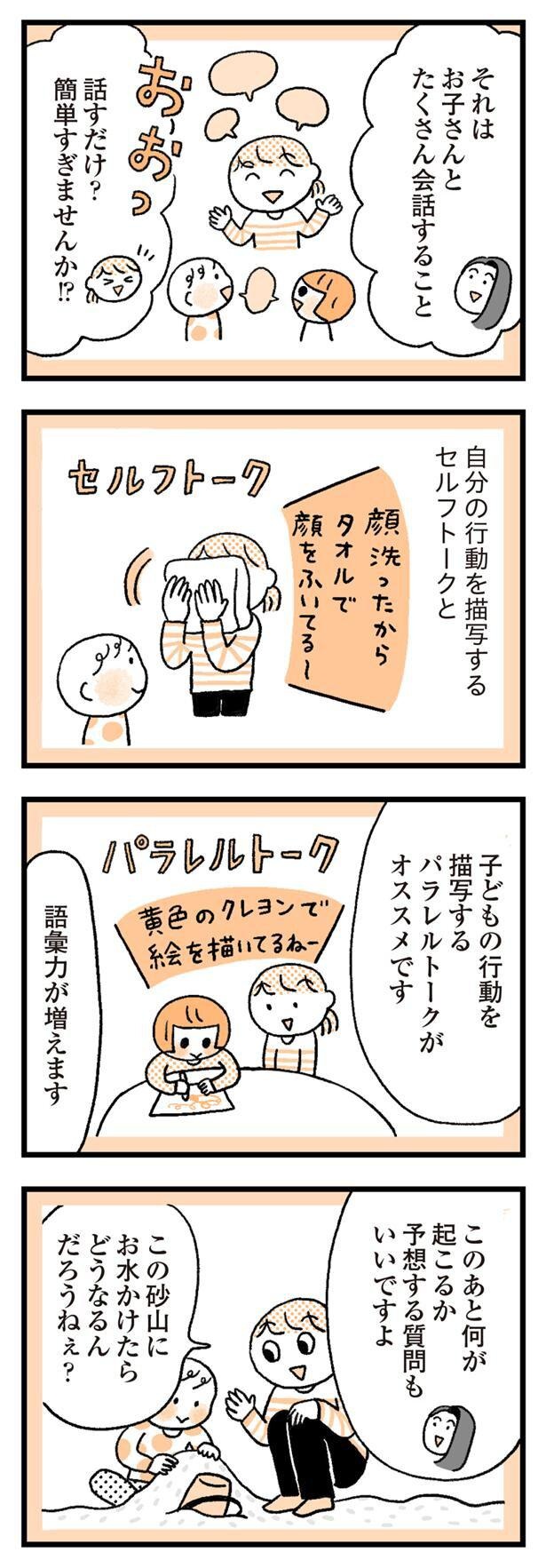

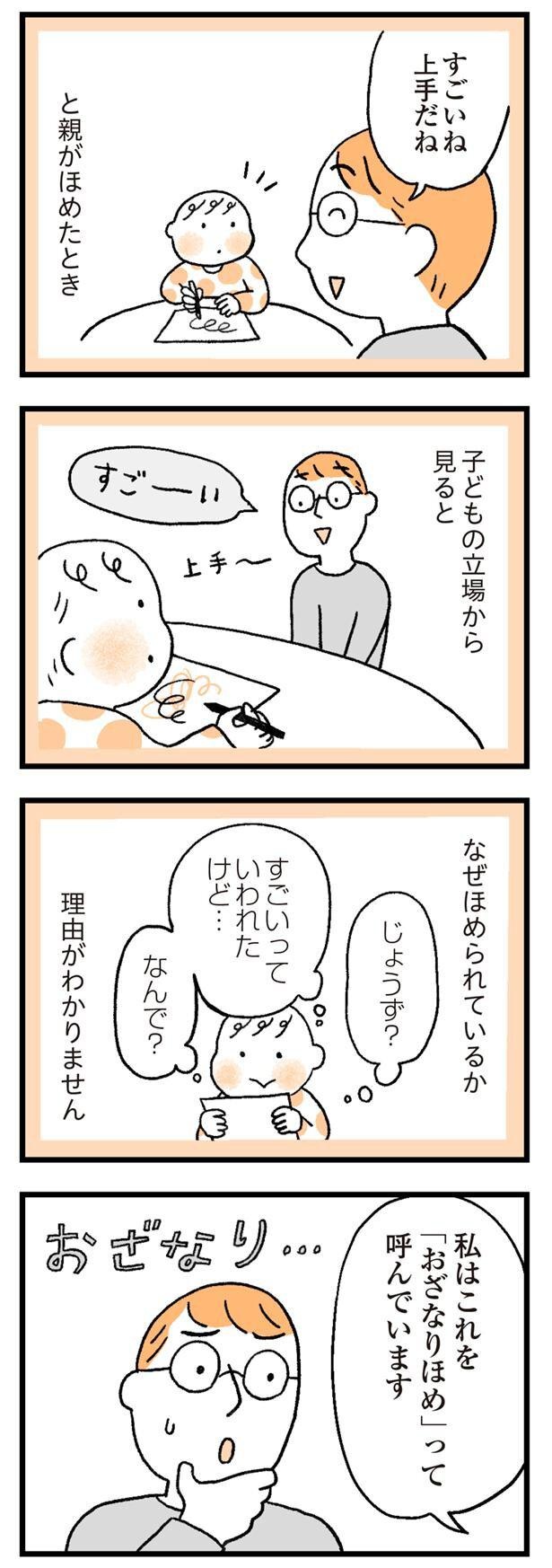

「『プロセスほめ』というのは結果ではなく、その過程をほめること。一方で具体的にほめられている対象がわかりにくく、子供の意欲や自主性を欠いてしまう可能性のある「えらい!」「すごい!」という抽象的なほめ方を繰り返すことを『おざなりほめ』と呼んでいます」

「あるアメリカの大学で行われた長期的な研究では、親御さんが1~3歳の子供に対して、取り組みや工夫にフォーカスした『プロセスほめ』を続けていたお子さんは、7・8歳になった時に、チャレンジすることに対して臆病にならない性格になる傾向が多かったという結果が出ています」

「最近は、失敗するってわかっていると挑戦しない子供が多いんです。『難しいからやらない』とか、性格によるものももちろんあるんですが、ひょっとしたら私たちの『おざなりほめ』の積み重ねで、お子さんが自身に課してしまったプレッシャーによって殻に閉じこもってしまった可能性もあるのでは、と考えられます。そう思うと、小さい頃から短い言葉でもいいので『プロセスほめ』を実践してあげることを心掛けるのが大切かなと思います」

――子供(6歳)が勉強に対して根気がありません。難しい問題があるとやりたくないと言い出します。落ち着くまで待つ、諭すなどして続けさせますが、このままだと勉強嫌いになるのでは?と心配です。

【華子先生】「お子さんに勉強を教えるのって難しいですよね…。ただ『やる気がない』ということであれば、率直に勉強が『おもしろい』と思えていないだけなんだと思います」

「子供って自分がやりたいことや興味を持ったことに対しては自分からどんどん学ぼうとするんですよね。『大人が思う勉強』と『学び』ってちょっと違うじゃないじゃないですか。世間一般でいう『勉強』って暗記したり、テストの点数で評価されたり…私はそれを『学び』だとは思っていなくて、本人が興味を持ったことをとことん突き詰めて考えていくことが『学び』だと考えています」

「なので、必ずしも本人が勉強嫌いかと言われると、『学び』が嫌いというわけではないと思うんです。本人が本当に嫌だと思っているのであれば、本人が学びたい内容を見つけられるように、ベクトルを変えてみるのもありなのかなと思います」

「『おもしろくないし何のためにやっているんだろう』って思うことを続けていると、大好きなお母さんとの時間も嫌な時間になってしまって、負のスパイラルになってしまう気がするので…。必要ないのであればすっぱりやめることも勇気かなと思います。通信教育やドリル=勉強と思わずに、本人がやりたいかどうか、何を学びたいのかを優先してあげることが大事です」

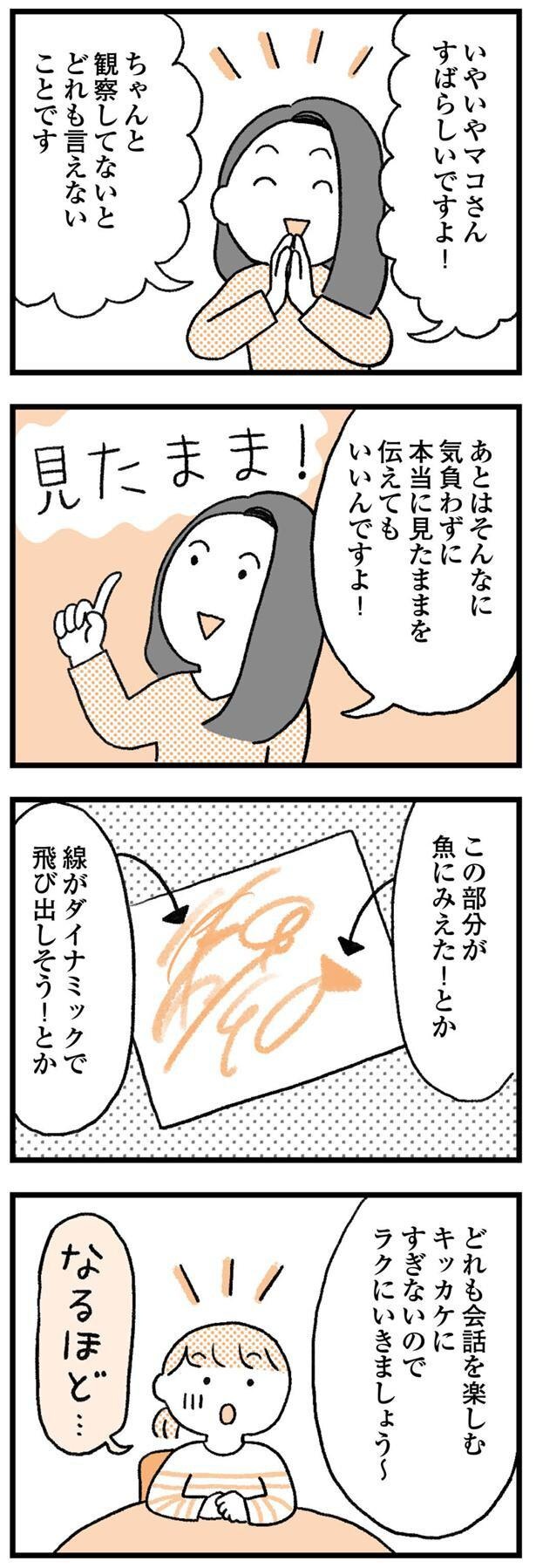

「たとえば、文字を学んでほしいのであれば、“好きなもの”をきっかけにしたやり方にしてみるといいかもしれません。本人のパッションがまずどこにあるかということを中心に、どんな学びができるかな?と考えるといいと思います。あるアニメが大好きだった、まだ文字が書けない、読めない子供が『自分でそのアニメの冊子を作りたい』という熱意から、それをきっかけにできるようになったというケースもあるんです。『ひらがなを覚えさせる』ということを中心に考えるのではなく子供の関心がどこにあるかに重きを置いて考えたほうがやりやすいと思います」

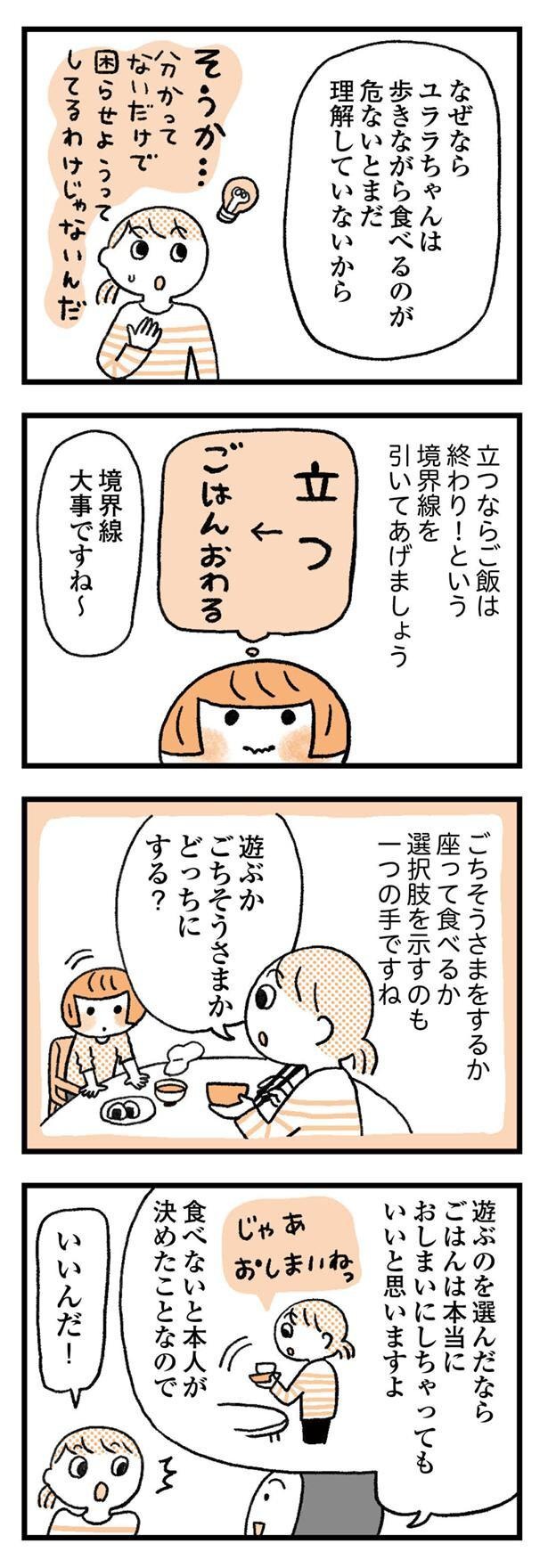

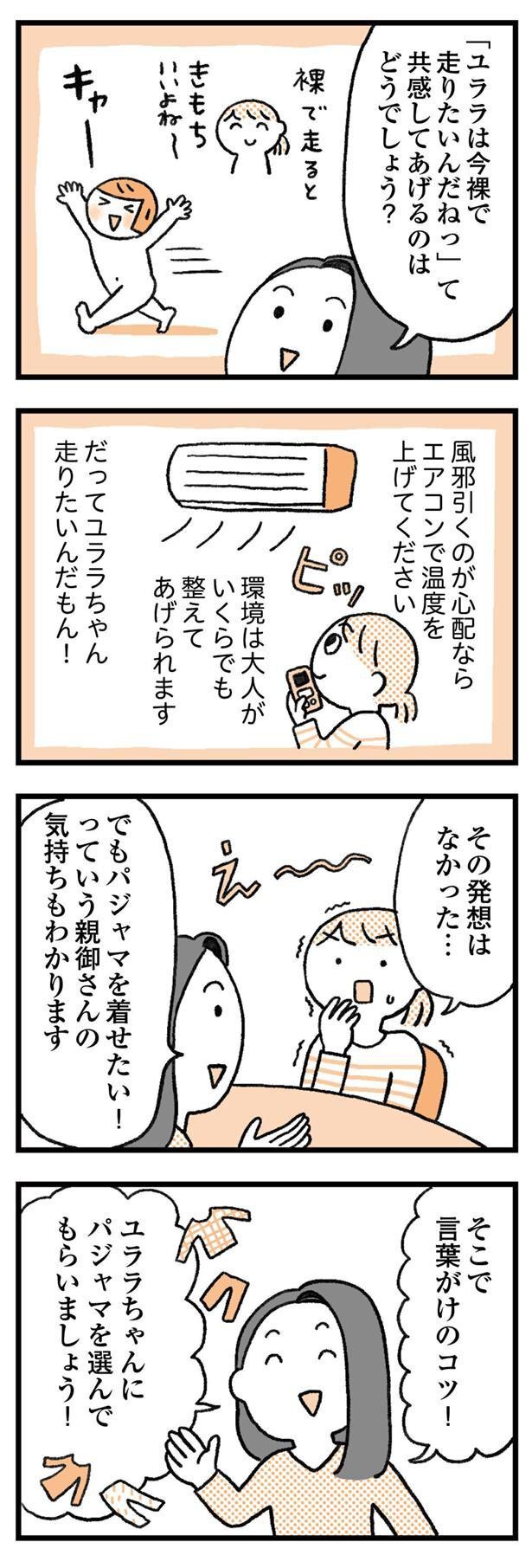

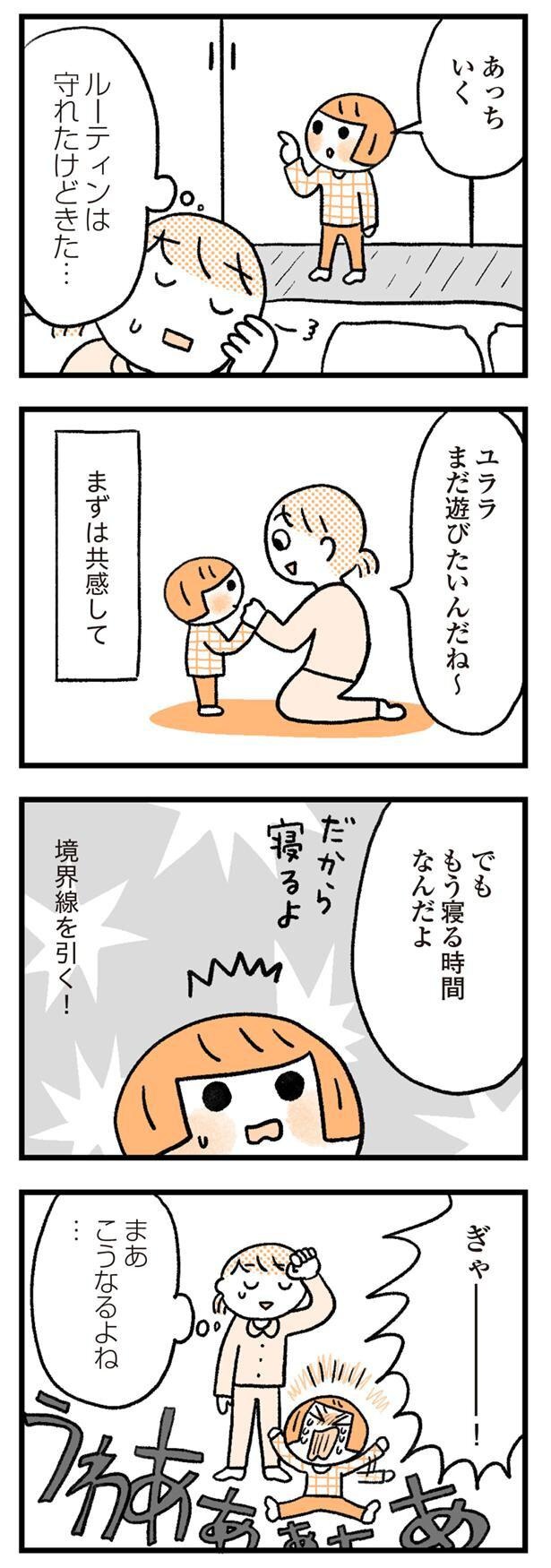

――我が家にはテレビは60分まで、というルールがあるのですが、2歳7カ月の子供が「まだ見たい!」と号泣します。事前に約束をしても、共感したうえで理由を説明しても、納得できません。何か伝えるべき情報が足りていないのでしょうか?

【華子先生】「情報が足りていないということはないと思います。2歳7カ月だと、自己制御力がまだ育っていないんですね。『やってみたい!今やりたい!』という気持ちをコントロールすることが、脳の発達上まだできない時期なんです。泣くのは当然ですし、納得させようと思わないほうがいいかもしれませんね。納得してくれないので(笑)」

「だからといって『見たいんだね、見ていいよ!OK』というのはもちろん違います。作品の中にも、『ユララちゃんが遊びたいからと言って寝なくて、気づいたら深夜0時半ということも…』というエピソードがあるのですが、それは作品にも書いてある通り、線引きができていない状態。本当に根気強く『これが我が家のルールなんだよ』ということを見せ続けるしかないんですよね。最初はもちろん泣くし、抵抗します。ですが、きっと少しずつルーティンを理解してわかるようになると思います。なので、今やっていることは間違っていません!」

「こういったシチュエーションは、泣いて癇癪を起した時にも、見捨てずに見てくれている、信頼できる大人がいるっていうのを子供が体感するチャンスでもあるんです。2・3歳くらいの年齢の子供に対してこういうことがあった時に『そんなこと言うなら置いていくよ』『もう知らない』などと突き放してしまうことはおすすめできません。『自分でコントロールしたくてもできないのに、なぜか怒られて、泣いてたらなぜかほっとかれて誰も助けてくれない…』となってしまうんですよね…」

「なので、こういう時こそ『そうなんだね』『〇〇したいんだね』と共感して寄り添ってあげつつ、『ルールはこうなんだよ』『だからできないんだよ』と線引きしてあげるようにすることが大切です。とにかく"根気よく伝えていく"、に尽きますね」

「号泣している時は、感情の波にハイジャックされてしまっているので、考える機能が働いていない状態。説得しようとしても通じません。なので、号泣している間は『そっか、そうだね』『いやだったね』と共感をして寄り添ったり、抱きしめてあげたり、『落ち着いたらお話ししようね』と声をかけたりと、お子さんに合わせて対応してあげてください。抱きしめてほしい子もいれば、抱きしめられるのはイヤな子、触ってほしくないけど見守っててほしい子、いろいろな子がいて、何をしてあげるといいのかは人それぞれ違うので」

――保育園、幼稚園選びのポイントは?

【華子先生】「私の中では3つあると思っています。1つ目は『教員が子供たちのことを心から大切に思っているか』。自分の職業を本当に愛してやっているか、お子さんと一緒にいる時間を愛おしいと思っているかというのは大事なポイントです」

「保育士の職業環境というのは、決して恵まれているものではないので、子供が好きだったとしても『この職業もう嫌だな』と思わざるを得ない人ってたくさんいると思うんですよね。私自身も保育士だったので、とてもよくわかります。ただ、子供といるのが本当に好きだということがにじみ出ている方って見学しに行くとわかると思うので、まずはそこを見るべきですね」

「私は、いい先生=いいカリキュラムを作れる先生ではないと思っています。幼児期の場合は、学習面でも心理面でもお子さんのニーズに敏感であることや、子供の主体性を大事にできるか、教員の在り方をきちんと考えている方が理想なのではないかなと思いますね。『問題が子供にある』と考えるのではなく、『自分に何ができるか』を考えられる方がいるかどうかはとても大事だと思います」

「2つ目は『園と家の価値観』が合うか。自分の子供にとって大切にしたいことが、園の方針とマッチングしているかも大切です」

「3つ目は『お子さんの素質にあっているか』という点です。たとえば、モンテッソーリ教育もレッジョ・エミリア教育もそれぞれ考え方や方針が異なります。大人の目線でこの教育方針がいいから…と決めるのではなく、お子さんの素質にあっているかという点を中心に考えることが重要だと思います。『お子さんが自分らしくいられるか』を一番に考えてあげてください」

イベントを通じて、“子供”を知ることの大切さを痛感すると同時に、子供の可能性を広げるためにどんなことができるのかを考えるきっかけになった。毎日、悩みは尽きないし、毎回思った通りに「言葉がけ」ができるわけではない。だが、まずは自分ができるところから動くだけでも、子供や自分の未来にとってプラスになってくれるはず。少しずつでも「言葉がけ」のコツを実践していきたい。

『子育てがぐっとラクになる「言葉がけ」のコツ』を購入して読む

\初回ログインで半額/

◆ebookjapan

※2021年12月20日時点

◆Amazon(単行本)

◆Amazon(電子書籍)

◆楽天ブックス(単行本)

◆楽天ブックス(電子書籍)

◆コミックシーモア

◆Renta!

◆BookLive!

この記事の画像一覧(全96枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介