【閲覧注意?】の血みどろ絵も!全作品撮影OKの「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」が京都文化博物館で開催

関西ウォーカー

幕末期に活躍した浮世絵師・歌川国芳(うたがわくによし・以下国芳)。卓越した画力と奇想天外な発想で、現代にもファンが多い。そして幕末から明治にかけて活躍し「最後の浮世絵師」と呼ばれた月岡芳年(つきおかよしとし・以下芳年)は、近年若い人を中心に人気が再燃している注目の絵師だ。

「芳」ファミリーの作品150点が一堂に

この2人に共通するのは「芳」の字。芳年は国芳の弟子であり、その画風は国芳の奇想の上に、和洋の融合を推し進めたことでも高く評価されている。この国芳と芳年、さらにそのほかの国芳の弟子たちの作品150点を一堂に集めた展覧会「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」が京都文化博物館で、2022年4月10日(日)まで開催中だ。

本展で展示されるのは、名古屋市博物館が所蔵する尾崎久弥コレクションと高木繁コレクションから抜粋したもの。国芳、芳年のほか国芳の弟子の落合芳幾や歌川芳藤など国芳門下の作品がそろう。

有名ヒーローを描いたダイナミックな作品や、印刷技術の粋を集めた血みどろ絵も

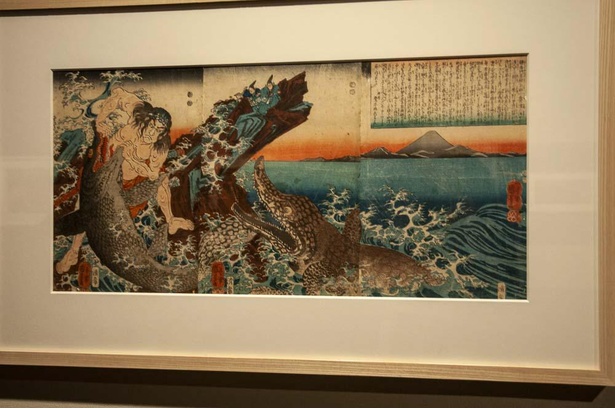

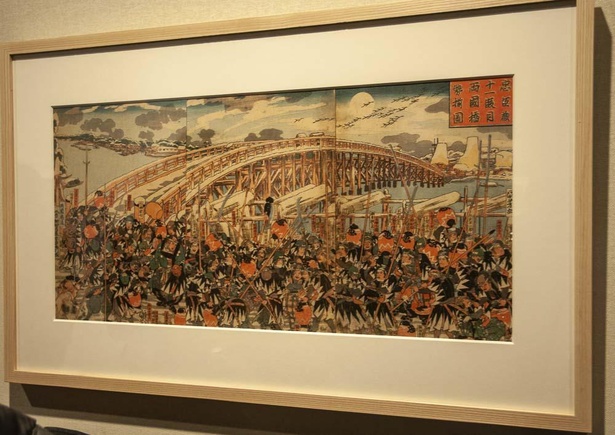

今回の展示は5章から構成される。第1章は「ヒーローに挑む」。国芳の出世作である武者絵をはじめ、歴史や物語に登場するヒーローたちの姿を描いた作品が並ぶ。特に3枚の紙を横長に並べた3枚続きの作品は、迫力満点でドラマチックだ。3枚続きの手法は国芳以前からもあったが、国芳の大胆な構図や描写力は画期的だった。ここではそうした作品を間近に見て、国芳やその弟子たちが、どんな風にヒーローを描いたのか、見てほしい。

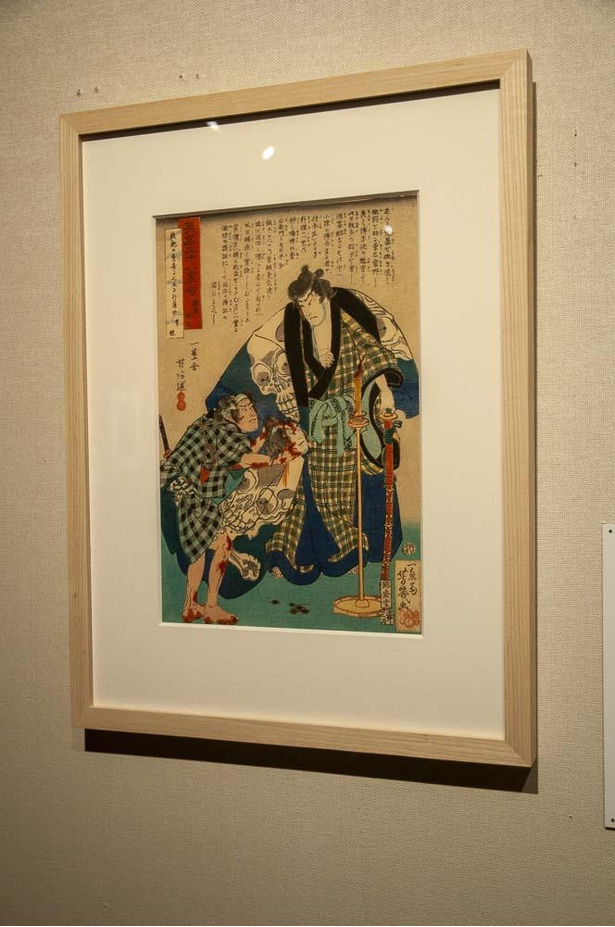

また、今回の展覧会では“閲覧注意”的な作品も展示されている。それが第2章の「怪奇に挑む」だ。ヒーローと対峙する怪奇を描いた作品や、血みどろ絵と呼ばれる作品が目を引く。なかでも注目は、いずれも国芳の弟子である芳年と落合芳幾が描いた「英名二十八衆句(えいめいにじゅうはっしゅく)」。芝居から題材を得た作品だがグロテスクな描写があり、リアリティのある表現に思わずくぎ付けになる。

だが描写の残虐さだけでなく、背後のストーリーや当時の印刷技術などにも目を向けてほしい。たとえば、血糊を表現するために、絵の具に膠を混ぜていたり、雨の描写に細やかな線が描かれていたり、当時の浮世絵の印刷技術の粋を集めた繊細な表現も見どころの一つだ。

この第2章を飛ばして先に進めるエスケープルートが設けられているので、グロテスクな表現が苦手な人もご安心を。が、秀作ばかりを集めた章でもあるため、見逃すのはちょっともったいない気もする。

妖艶な芳年の美人画にドキリ

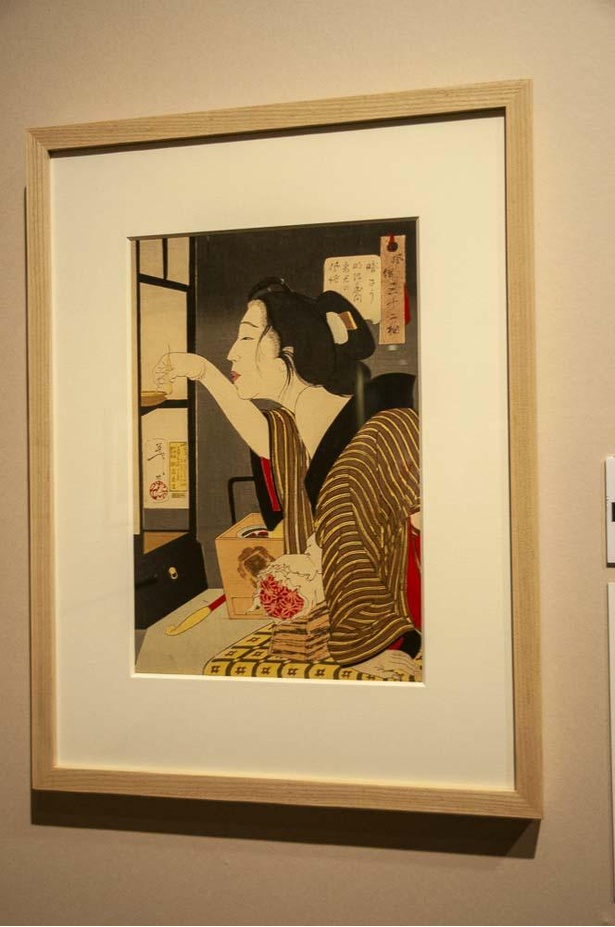

第3章の「人物に挑む」では、美人画や役者絵などが集まる。この章では国芳の描く美人と芳年の描く美人の違いに注目だ。国芳の描く美人は面長が特徴。元気でおおらかで、はつらつとした女性の姿は「現実にもこんな人いそう」と思わせてくれる。一方、芳年の描く女性は妖艶で現代的。「芳」のDNAは感じさせつつ、それぞれの個性も際立つ作品群だ。

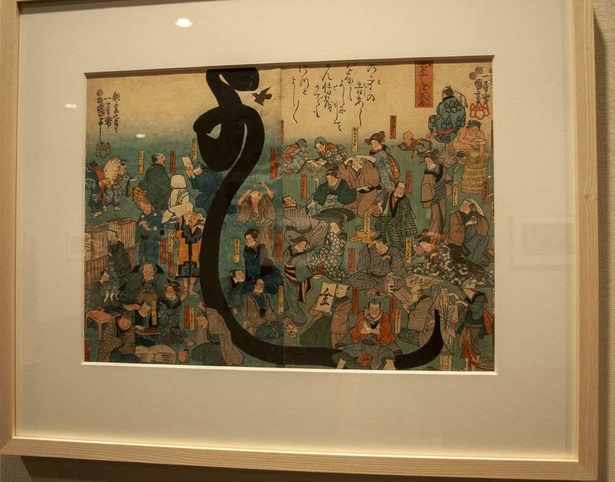

第4章は「話題に挑む」。雀の遊郭見学を描いた国芳の「里すゝ゛めねぐらの仮宿」は、火災で焼けた吉原遊郭が別の場所で仮営業を行っていることを宣伝した浮世絵。遊女絵の出版が禁止されていたため雀を擬人化している。絵の中からおしゃべりが聞こえてくるような、ユーモラスな表現はさすが国芳。ほかにも亀の顔が歌舞伎役者の似顔絵になっている「亀喜妙々」など、当時の世相や話題を表現した作品は見どころ満載だ。

花開く「芳」の遺伝子

第5章のテーマは「芳」ファミリー。親分肌で面倒見のよかった国芳のもとには、芳年のほかにも多数の弟子が集まった。新聞錦絵で名をはせた落合芳幾やパノラマ歴史画で秀作を披露した歌川芳艶など、弟子たち「芳」ファミリーの作品を展示する。国芳の遺伝子がどのように受け継がれ、弟子たちが開花させたかうかがい知れる。

全作品撮影OK!

展覧会限定のコラボ商品にも注目を。芳年の「おしやくがしたい」にちなみ、観覧券に「京・嵐山上流の蔵 丹山酒造」のあまざけ(180ミリリットル×1本、アルコールゼロ)が付いてくるセット券(1600円)が発売されるほか、前田珈琲文博店では作品にちなんだ「地獄絵図セット」(950円)が登場する。2022年3月22日(火)には「怖の集い」として「血みどろ絵」を中心に、学芸員による解説付きの特別鑑賞会(2500円)も開催。

なお本展覧会は、全作品写真撮影が可能なのもうれしいところ。絵師による作風の違いや、時期による変化など、写真を撮って見比べるのも一興だ。

取材・文=鳴川和代

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大防止にご配慮のうえおでかけください。マスク着用、3密(密閉、密集、密接)回避、ソーシャルディスタンスの確保、咳エチケットの遵守を心がけましょう。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

この記事の画像一覧(全13枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介