開発期間はなんと30年!消えるボールペン「フリクション」誕生のきっかけは「紅葉」!?

東京ウォーカー(全国版)

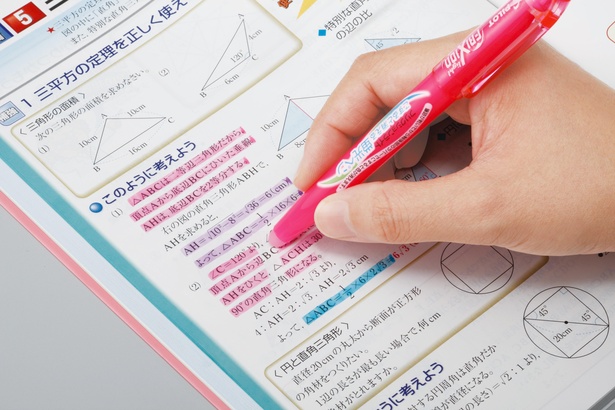

今や文房具の定番となっている、消えるボールペン「フリクション」。発売当時はこれまでのボールペンの概念を覆したと話題になり、今では学生だけでなくビジネスのお供として多くの人に愛されている。なんとこのフリクション、商品化に至るまでおよそ30年もの時間をかけて生まれた商品だという。

着想を得てから販売されるまでにはどんな出来事があったのだろうか。今回は株式会社パイロットコーポレーション 広報部の池澤知香さんに話を聞いた。

きっかけは「紅葉」!30年かけた制作秘話

30年もの長い年月を経て発売されたフリクション。しかし、研究開発を始めた当時は消えるボールペンを目指して開発が行われたわけではないという。

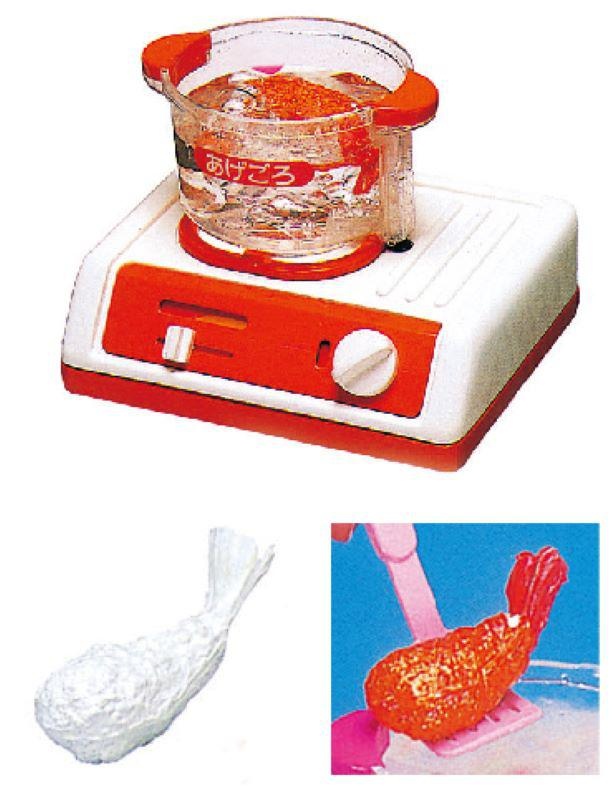

「もともと、消える筆記具を作ろうとしていたわけではないんです。新しいインクを考えているなかで、『紅葉のように色が変わったらおもしろいだろう』と着想を得たのがきっかけです。1975年に開発された『メタモインキ』がその始まりで、コップに熱いものを入れると表面の色が変わる、人形の髪の毛をお湯につけると色が変わるというような、おもちゃや雑貨を中心に使われていました」

色が変わるおもちゃは、今でも子供たちを中心に人気を集める商品だ。それらのインクがまさか消えるボールペンのスタートだったとは、誰も思わなかっただろう。

「その後、2002年にインクの色が変わる筆記具が発売されました。そこでようやく筆記具としての活用を始めたんです。黒から赤に変わる、といった有色から有色への変化ではあったのですが、ヨーロッパ会社の担当から『黒から透明に変化することはできないか?』と要望があり、フリクションの開発が始まりました」

ヨーロッパでは子供でもボールペンや万年筆を使うのが主流。万年筆の場合は間違えたときに消すための消去液と、消したところに書き直すためのペンの3種を使い分けなければならないという。少しでも子供たちを楽にできないかと、透明化について提案したそうだ。

「こうした背景から日本より先に2006年にヨーロッパでの販売を始めたのですが、750万本売上という大ヒットを記録したんです。それをもって日本での販売も開始しました。ただ、ヨーロッパでの発売はあくまでも子供向けだったのですが、日本ではボールペンを使用するのは基本的に大人です。なので、ターゲット層を大人に設定して販売を始めました」

当初はコップなどの雑貨や玩具、産業用途として使われ、長い道のりを経て筆記具として活用されているフリクション。ヨーロッパのボールペン事情がなかったら、消えるボールペンは誕生していなかったかもしれない。

なぜ30年もかかった?ミクロの世界で戦う開発者たち

最初に温度で色が変化するインクが誕生してからフリクションが販売されるまでは30年以上の時間がかかっているが、それにはどのような理由が隠されているのだろうか。

「そもそも開発当初のインクは、温度変化に敏感で数度温かくなるだけで色が変化してしまうなど、温度設定が狭いものでした。おもちゃならすぐに色が変化したほうがいいこともあるのですが、筆記具にするとなるとすぐに色が変わってしまうようでは使うことができません」

コップや人形では温度変化が狭いほうが楽しめる部分はあるが、ボールペンとしては使うことができない。例えば北海道から沖縄に旅行してインクの色が変わってしまっては、日常生活のなかで活用できなくなってしまう。筆記具として販売するには、日常の環境下で色が変化しない温度幅まで温度設定を広げる必要があったそうだ。

「もう1つの理由は、成分が大きすぎたことです。色が変わるインクの中には3つの成分が入っているカプセルがあります。もともとの色の成分、発色させる成分、温度に反応する成分です。この成分が入ったカプセルが大きく、ボールペンの先を通るように小さくするのに時間がかかりました。現在は2〜3ミクロン、大体髪の毛の40分の1程度の大きさなのですが、これでもまだ普通のボールペンよりは大きいんです」

この成分を小さくするための研究開発に特に時間を要したという。髪の毛の40分の1でも大きいというのだから、私たちが想像できないほど細かい世界での研究開発を重ねているのだろう。

ノック式は“日本ならでは”の発想!

ヨーロッパから1年遅れて日本で発売が開始されたフリクション。発売当時、どんな反響があったのだろうか。

「日本では、ボールペンをメインに使うビジネスマンをターゲットとして発売しました。ボールペンは“消せたら便利”という潜在意識があったからか、幅広く受け入れられた印象があります。しっかり書けて、しっかり消えるという面が評価されたようです。発売を開始してから、『もっと他の色を出してほしい』『もっと細いペン先がほしい』というお客様の声が相次ぎました」

日本での販売からすぐに受け入れられた消えるボールペン。実はヨーロッパと日本では、主流となるボールペンが違うという。

「アルファベットを使うヨーロッパは線幅が太めでキャップ式、漢字を使う日本は細い線幅が好まれノック式が主流なんです。日本でも最初はキャップ式を販売していましたが、やっぱりノック式を要望する声が多かったですね。その後、2010年にノック式が完成、発売されました」

実は消しても元に戻せる!“消える”の仕組みを解説

“消える”ボールペンとして受け入れられているフリクションだが、実際に文字を消しているわけではないという。一体、どういう仕組みなのだろうか。

「実は文字の色が透明になっただけで、筆跡自体は消えていません。フリクションインキの中には“色の成分”、“発色成分”、“温度に反応する成分”の3つの成分が入っています。“色の成分”と“発色成分”が手を繋いだ状態で色が見え、“温度に反応する成分”によって“色の成分”と“発色成分”の手が離れた状態で色が見えなくなります」

付属しているラバーで擦り、その摩擦で熱を発することで透明になるという仕組み。知る人ぞ知る話だが、透明になるだけで筆跡が消えるわけではないため、冷凍庫などで冷やすことで色が元に戻るようだ。65℃で色が完全に消え、マイナス20℃で完全に色が復色するという。

「『あのラバー部分に秘密があるのでは?』と考える方もいらっしゃるようですが、滑り止めなどにも使用されるゴムの一種です。ただ擦って熱を発する必要があるので、子供や高齢者でも力を入れずに消せるよう、形状や硬さを工夫しています」

程よく丸まった形状が特徴的だが、そこに行き着くまでに角がある形や面になっている形などさまざまな形状で研究を行ったそうだ。少ない力できれいに消せることも、広く評価された理由の1つだろう。

15周年を迎えたフリクションのこれから

2021年で誕生15周年を迎えたフリクション。すでに安定的な人気を誇っているように思うが、これで開発が終わったわけではないそうだ。

「フリクションは“消せる”という特長を保ちつつ、普通のボールペンと比べて書き味やインクの濃度で劣ることがないように、日々研究が続けられています。また、今までボールペンやサインペン、色鉛筆やスタンプ等を発売してきましたが、まだ展開できていない筆記具もあります。消えないことが大切な筆記具もありますので、全ての筆記具に展開したいというわけではないのですが、できるだけユーザーに便利なように、可能性を追求していきたいと考えています。消える筆記具の先駆者として、常に最前線を走り続けたいですね」

幅広い層に受け入れられながらも、まだまだ先の道のりは長いという。今後の商品展開や改良にも注目していきたい。

取材=越前与

文=山口夏野

この記事の画像一覧(全10枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介